八王子市楢原町にある八王子ラーメンの店。

八王子市楢原町にある八王子ラーメンの店。

ここは三度目の来店。

八王子ラーメンは他も何軒か行ってみたけど、やっぱり評判通りここが一番美味しくて好きだな。

そして有名店なのに市街中心から離れた場所でこの貫禄のない店構え。

でも半端な2時半という時間ながら店内はほぼ満席。

丁度出る客と入れ替わりで奥の座敷に相席で座った。

この奥の座敷がなんとも昭和中期の平屋な雰囲気で、昭和育ちの者としては立派な古民家よりも望郷感溢れてイイ。

この奥の座敷がなんとも昭和中期の平屋な雰囲気で、昭和育ちの者としては立派な古民家よりも望郷感溢れてイイ。

昭和の頃なら法事とかで集まった親戚の家とか、町中の寿司屋の二階とかの宴会部屋っていうイメージ。

最近はどこもきれいになってるからこういう座敷に上がることは滅多にないなぁ。

とか思ってる内にラーメン登場。

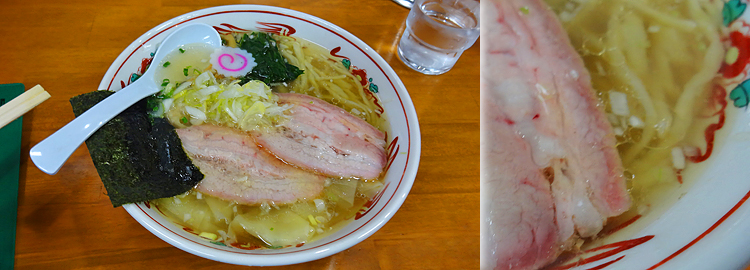

今日は「バラチャーシューメン」の大。

んーやっぱうまい。

醤油クッキリのエッジが効いた玉葱ラーメン。

玉葱好きにはたまらない芳ばしさ。

麺はストレートながらもちっと食べやすく啜りやすい程良い麺。

バラチャーシューも脂感が良くて肉らしくおいしい。

こういう東京的な素直な路線で吟味したラーメンこそ王道だと思う。

いやぁ満足満足。

マグロが有名な三崎港にある産直センター。

マグロが有名な三崎港にある産直センター。

で、チョイ食いコーナー。

で、チョイ食いコーナー。

で、食べたのはこちら。

で、食べたのはこちら。

矢板市川崎反町にある城跡。

矢板市川崎反町にある城跡。

矢板市矢板の461号近くの県道沿いの道の駅。

矢板市矢板の461号近くの県道沿いの道の駅。 甘酒は一般的にはアルコールゼロの米飲料、されど酒粕が強い製法のものはアルコールを多く含んでいることがあるので

甘酒は一般的にはアルコールゼロの米飲料、されど酒粕が強い製法のものはアルコールを多く含んでいることがあるので まず「おにぎりコロッケ」は、炊き込みご飯を衣つけて揚げたもの。

まず「おにぎりコロッケ」は、炊き込みご飯を衣つけて揚げたもの。 でも体冷えちゃいそうだからな、、、

でも体冷えちゃいそうだからな、、、 境町新吉町の境大橋の袂の県道沿いにある道の駅。

境町新吉町の境大橋の袂の県道沿いにある道の駅。

なんだろう。御高齢のお客さんが多いから常に食べやすいように工夫してるのかな?

なんだろう。御高齢のお客さんが多いから常に食べやすいように工夫してるのかな?

菅生沼じたいは長い湿地帯を含んで常総市にまで広がる一体を指すそうで、上沼が坂東市、下沼が常総市になる。

菅生沼じたいは長い湿地帯を含んで常総市にまで広がる一体を指すそうで、上沼が坂東市、下沼が常総市になる。

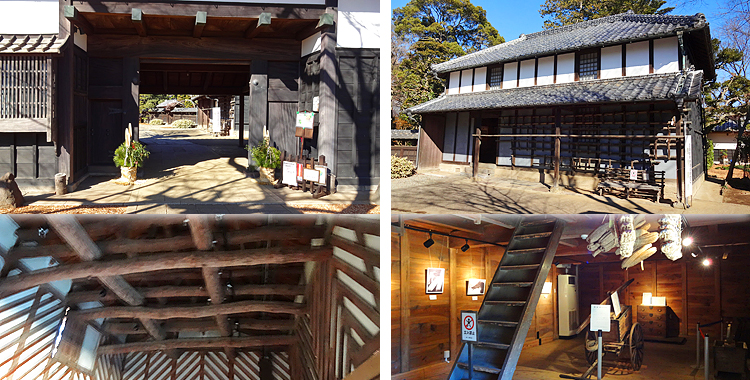

柏市花野井にある江戸時代後期建築の豪農屋敷。

柏市花野井にある江戸時代後期建築の豪農屋敷。

白井市中にある天然温泉のスーパー銭湯。

白井市中にある天然温泉のスーパー銭湯。 で、前々から気になってたのが、屋外の看板にも出てるおすすめメニュー「日本一旨い ばりうま ぼっかけ カレーうどん 温玉入り」

で、前々から気になってたのが、屋外の看板にも出てるおすすめメニュー「日本一旨い ばりうま ぼっかけ カレーうどん 温玉入り」

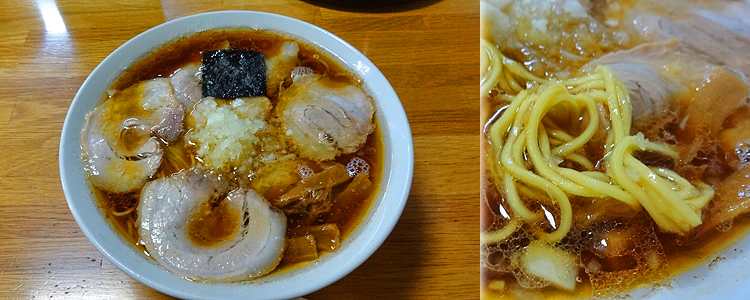

松戸市紙敷の松飛台駅前にある白河ラーメンの店。

松戸市紙敷の松飛台駅前にある白河ラーメンの店。