板倉町板倉にある神社。関東一円に分布する「雷電神社」の総本社。

板倉町板倉にある神社。関東一円に分布する「雷電神社」の総本社。

1400年前に聖徳太子が天の神の声を聞いて伊奈良沼の小島に祠を設けたのが始まりだそうな。

この板倉町内を通る354号を通る度になんとなく気になっていた神社。

「雷電」て名前がカッコイイじゃん。でも関東一円に沢山あるとは知らなかった。。(松戸市内にもあるらしい。。)

でもいつも通過してた。

で、やっと今日はこのいつも通過しちゃう板倉町メインってことでやっと来れた。

現在の社殿は天保6年(1835)の建立。

その彫刻が見事で、拝殿だけでなく本殿にも沢山施されていて、お参りの後はじっくり見て回れた。(彩色は平成元年に補修したそうだ)

そんな社殿は県の重文で、実はその奥にある八幡稲荷神社の社殿が国重文だったりする。

こっちは群馬県内で現存する最古の建築物だそうで天文16年(1547)の建立で改修が享保19年(1734)だそうだ。(+昭和35年にも修理)

真ん中に柱があって右が八幡、左が稲荷の「二間社」という珍しい物だそうで、彫刻も八幡には梅、稲荷に鳳凰がある室町末期の物。

パッと見、そういうオーラはなく、案内文読んで初めてへーと思った感じのさりげない社だった。

さて、神社の境内を一旦出て、裏の駐車場を横断。その先の道路を挟んだ向かいにある屋敷のような「別院」に歩いた。

さて、神社の境内を一旦出て、裏の駐車場を横断。その先の道路を挟んだ向かいにある屋敷のような「別院」に歩いた。

個人的にはこっちの方が興味の対象だったりする。

ここには「なまずさん」という幟が立ち、雷様のマスコットが立ち並んでいて、その先の玄関には座布団に寝そべるナマズの銅像「なまずさん」が鎮座されていた。

「なでると地震をよけて自信がつく」そうで、その前に「なまずの力」というハンカチ(ハンディタオル)が1枚300円で置かれていた。

いやー「なまずさん」カッコカワイイね。

いやー「なまずさん」カッコカワイイね。

ナマズって妙に安定したいい形だよね。

そして沢山の人に撫でられたように頭がぴかぴかになっていた。

もちろん僕もタオルを購入。たっぷり撫でさせてもらいました。

心なしか「なまずさん」もエエ気分でニッコリしているような御顔もち。

そういえば最近(二週間前くらいかな)地震の夢見たんだよね。

これでだいじょうぶかな。安心安心。

板倉町板倉にある公民館。

板倉町板倉にある公民館。 で、その二階の一角が市民が造った像や絵画の作品などが並んだコーナーになっていた。

で、その二階の一角が市民が造った像や絵画の作品などが並んだコーナーになっていた。 これが「昆虫千手観音」

これが「昆虫千手観音」

邑楽町狸塚の県道沿いにあるうどん店。

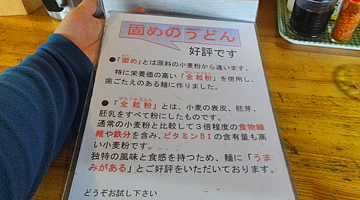

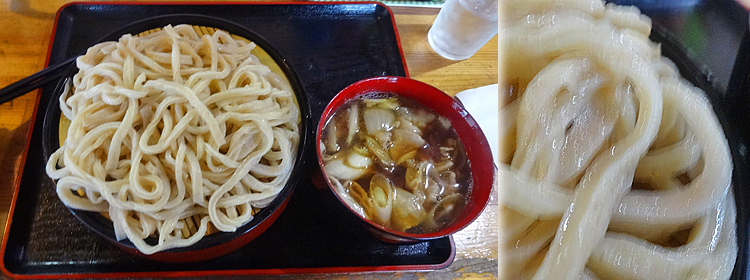

邑楽町狸塚の県道沿いにあるうどん店。 メニューをみてたら店の人が「固めはまだありますか?」と厨房に確認。「あと二名分できるよ」だそうで、それ聞いて「普通」はたのみづらいよね(元々かためのつもりだったけど)。

メニューをみてたら店の人が「固めはまだありますか?」と厨房に確認。「あと二名分できるよ」だそうで、それ聞いて「普通」はたのみづらいよね(元々かためのつもりだったけど)。

邑楽町石打にある「月音山 明言寺」という寺院。

邑楽町石打にある「月音山 明言寺」という寺院。

佛殿の前の立て札に瘤観音は「奥の院」にあると書かれてた。

佛殿の前の立て札に瘤観音は「奥の院」にあると書かれてた。

香取市田部にある橘堰の溜池(橘池)の前にある公園。

香取市田部にある橘堰の溜池(橘池)の前にある公園。

悔しいので奥の手。ドスンドスンと飛び跳ねてみた。

悔しいので奥の手。ドスンドスンと飛び跳ねてみた。 そんな感じの軽い散歩で駐車場に戻った。

そんな感じの軽い散歩で駐車場に戻った。 常総市大生郷町にある神社。

常総市大生郷町にある神社。 とはいえ、参道の石段は思ったほど高くなく、これで島だとするとえらく浅い沼だったんだな、、とか思った。

とはいえ、参道の石段は思ったほど高くなく、これで島だとするとえらく浅い沼だったんだな、、とか思った。

その裏のコンクリの下り道から境内を出たんだけど、この坂みちの始まりのトコに「奉納 街商組合」とあったのがちょっと面白かった。

その裏のコンクリの下り道から境内を出たんだけど、この坂みちの始まりのトコに「奉納 街商組合」とあったのがちょっと面白かった。

八千代町佐野の広域農道「グリーンライン」沿いにあるお気に入りのラーメン店。

八千代町佐野の広域農道「グリーンライン」沿いにあるお気に入りのラーメン店。

牛久市東大和田町の6号沿いにあるもつ煮の食堂。

牛久市東大和田町の6号沿いにあるもつ煮の食堂。

柏市手賀の手賀沼南岸の丘にある城跡。

柏市手賀の手賀沼南岸の丘にある城跡。 で、今回は気になってたその「土塁や空堀」とやらを求めて寺の周りを歩いてみた。

で、今回は気になってたその「土塁や空堀」とやらを求めて寺の周りを歩いてみた。

天気はあいにくだけど、まあまあいい眺め。

天気はあいにくだけど、まあまあいい眺め。

千葉県柏市逆井の住宅地裏の林の斜面に広がる片栗の自生地。

千葉県柏市逆井の住宅地裏の林の斜面に広がる片栗の自生地。

じっくり眺めると花は意外と個性あって、花弁の細いものやふっくらしたもの、巻きの強いものやあっさりしたものと其其。

じっくり眺めると花は意外と個性あって、花弁の細いものやふっくらしたもの、巻きの強いものやあっさりしたものと其其。