塩谷町上平の鬼怒川に松川が流れ込む口の手前の川原。

塩谷町上平の鬼怒川に松川が流れ込む口の手前の川原。

前に来たときは案内板がなかった上に、駐車場までの川原の未舗装路も荒れてたので諦めた場所。

久々にまた来てみたら意外とちゃんとしてて楽に来れた。どんなトコでも来るタイミングが必要なのかもね。

さて、車を停めて川原に歩いてみた。

ここにも案内板があり、他の保護植物や昆虫の写真案内版も立っていた。なんかちゃんとしたなぁ。

で、そこまでの増えた案内板に安心して川原を歩くと、、

その先には何の案内もなくて、、あれ?こっちに進んでいいんだよなと不安になってきた。

でも「ここらが群生地」とか「この先は違うよ」とか案内がありそうなもんだけど、、とか思って取り敢えず進んでみた。

、、、だんだんと道は荒れてきて何か違う雰囲気。

それらしい花は咲いてないかなと足元見ながら周りを見ながら進んでたけど、しまいにはエロ漫画が捨ててあるような荒地になってきた。

(少年達の冒険心を試すアイテムだ、、とか思うと微笑ましい)

気付けば、どう考えても道らしくないような茂みに入っているような場所、増水で倒れた芦を踏みながら行けるトコまで、、と進んでみたら、天然っぽく咲き集まった菜の花畑でどん詰まり。花の先は支流の松川。鬼怒川に流れ出す所。

これは菜の花だよな、、鮮やかで艶やかな香りいっぱいで春っぽく、しばし菜の花に包まれてみた。

紋白蝶がヒラヒラ舞い踊り、足元を見ると枯葉迷彩の雨蛙ちゃんも元気に飛び跳ねてた。(っていうか、飛び跳ねなきゃ見つからないのに、、)掴まえて戯れた。

今年初のカエルちゃん。目的のオキナグサとやらは見れなかったとしても、一応満足の春らしい散歩になった。

で、荒地をズシズシと戻ってみたけど、川を覗いてみたら水に浸かった草が見えたので「あ、ひょっとして水性植物か?」なんて思って川縁に下りてみた。

けど、花は咲いてないし、やっぱ違うかな。。

川を覗いてみたら湧水口みたいなのが見えて、正にスプリング。春らしいねぇ。。とか思った。

何気なく軽い気持ちで川縁に下りたけど、段差が意外と高くて足元緩くて上るのに手こずった。。

上に戻ると、「こんなとこ歩いてきたんだっけ?」と思うような荒地で呆れた。。 うへぇ、、こんな感じで気侭に歩いてたらいつか戻れないような変なトコに入り込んじゃうんじゃないかと心配だ。。

割と新品の靴なのでためらいつつも汚しながら元の道に戻った。

エロ漫画まで戻ると道らしくなった。(ここは違うという目印だったのかも、、)

あーあ、、結局オキナグサなんて咲いてなかったなー

、、なんて思いながら来た道を戻ると、道が荒れる手前の途中で写真を撮ってる老夫婦を見かけた。

何撮ってるのかな?と覗き込むとそこにオキナグサ!

何撮ってるのかな?と覗き込むとそこにオキナグサ!

あれ?さっき通ったとき全然気付かなかった。。。

「この奥の方に群生してますよ」だそうだ。

ここで気付いて横の原っぱへ曲がればよかったのか。。(案内立ててよ、、っていうか足元の花に気づけよ自分)

っていうか何か地味な花。

見た目はマリオに出てきそうな毒々しい姿ながら、白い産毛に覆われてみんな下向いて恥ずかしそうに咲いていた。

そして、花の後の形態の綿毛状態の物もあった。この綿毛が爺の白髪頭のようだからオキナグサと言うそうだけど、花の姿はしおらしくて恥じらいある乙女の様だった。(でも実際は毒のある草で食べたら心臓止まって死ぬらしい)

「群生地といってもまばらに生えて咲いてて密集した感じはないなあ、、」とか思って原っぱを歩くと、地味で気付かなかったけどここにもここにもと意外と沢山生えていて、奥から振り返ると立派な群生地。

光の方向で、産毛が照らされる方向から見ると沢山の翁草がキラキラしててキレイだった。

これはなかなか悪くない。いいトコに来れてよかった。

オキナグサは昔は当たり前に見れた花だったそうだけど、今ではあちこちで姿を消して絶滅危惧種でもランク高い方なんだそうだ。見れて良かった。

たっぷり眺めて来た道を戻った。

その道の真ん中にも小石で囲まれて踏まれるのを避けたオキナグサが何ヶ所かあり、何でコレに気付かなかったのか不思議なくらいだった。(案内があるもんだという思い込みがよくなかったね)

まぁ、おかげで変な冒険心もくすぐられたし沢山の菜の花やカエルなんかが見れて充実した散策になったからよかった。

塩谷町上平の県道沿いにある農産物売場。

塩谷町上平の県道沿いにある農産物売場。

さてさて、食後にトイレ行くと、その前にある「オキナグサ群生地」の案内図が目についた。

さてさて、食後にトイレ行くと、その前にある「オキナグサ群生地」の案内図が目についた。 あ、それと、

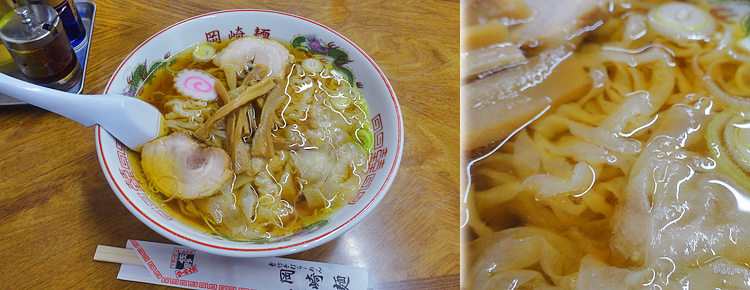

あ、それと、 佐野市富岡町にある佐野ラーメンの店。

佐野市富岡町にある佐野ラーメンの店。

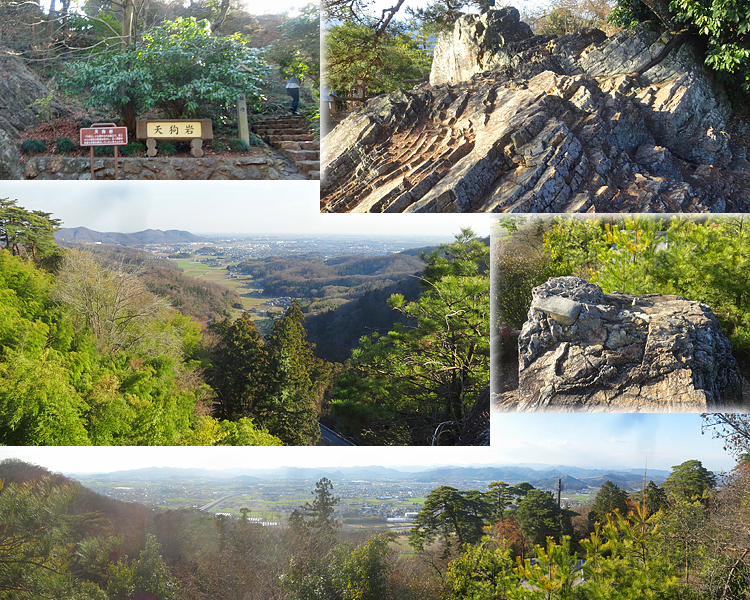

栃木県佐野市栃本町の唐沢山山頂(標高247m)にある城跡。

栃木県佐野市栃本町の唐沢山山頂(標高247m)にある城跡。

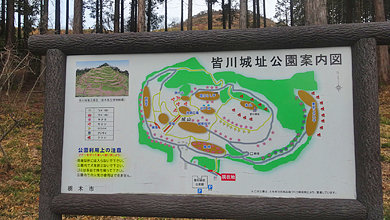

栃木市皆川城内町にある城山の公園。

栃木市皆川城内町にある城山の公園。 公民館前の杉林の先に出るとドーンと頂上まで一目瞭然の草木の刈られたキレイな城山。堂々としてカッコイイね。

公民館前の杉林の先に出るとドーンと頂上まで一目瞭然の草木の刈られたキレイな城山。堂々としてカッコイイね。

そして下りはど真ん中の段の道。真っ直ぐ一気に下ろうと思ってたけど少し下に「見はらし平」と名のついた二の曲輪の広場があったのでちょっと折れて歩いてみた。

そして下りはど真ん中の段の道。真っ直ぐ一気に下ろうと思ってたけど少し下に「見はらし平」と名のついた二の曲輪の広場があったのでちょっと折れて歩いてみた。

下野市医大前の4号沿いにあるモツ煮の店。

下野市医大前の4号沿いにあるモツ煮の店。

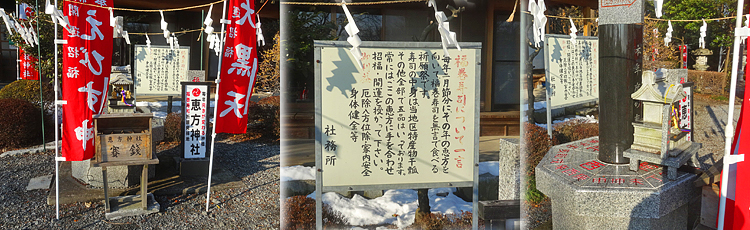

壬生町安塚の県道沿いにある神社。

壬生町安塚の県道沿いにある神社。

さてさて本題の「福巻き寿司」というのは?と思い出して見まわすと、←こちらとの案内が社務所の方を示していた。

さてさて本題の「福巻き寿司」というのは?と思い出して見まわすと、←こちらとの案内が社務所の方を示していた。

上三川町東蓼沼の「蓼沼親水公園」「蓼沼緑地公園」手前にある蕎麦店。

上三川町東蓼沼の「蓼沼親水公園」「蓼沼緑地公園」手前にある蕎麦店。 フト気付くと、テーブルの脇に店の人が山に入ってキノコを採った写真のアルバムがあった。

フト気付くと、テーブルの脇に店の人が山に入ってキノコを採った写真のアルバムがあった。

上三川町上三川にある城跡の公園。

上三川町上三川にある城跡の公園。

栃木市藤岡町大田和の50号沿い、みかも山公園の南入口前にある道の駅。

栃木市藤岡町大田和の50号沿い、みかも山公園の南入口前にある道の駅。 さて、店内や食堂を一回り見たけど、興味を惹いたのは外の移動販売車で売られてた「みかもやきそば」

さて、店内や食堂を一回り見たけど、興味を惹いたのは外の移動販売車で売られてた「みかもやきそば」

道の駅にもどったけど、やっぱ焼きそば1パックではイマひとつ物足りないので、物産店の惣菜売場を覗いてみた。ら、ちょうど全品表示価格の半額になったところだった。

道の駅にもどったけど、やっぱ焼きそば1パックではイマひとつ物足りないので、物産店の惣菜売場を覗いてみた。ら、ちょうど全品表示価格の半額になったところだった。