小山市高椅の県道沿いにある高椅神社の池。

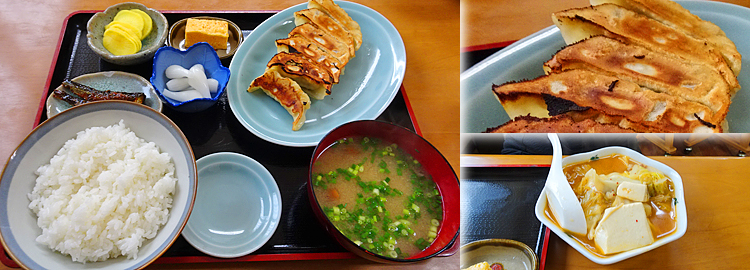

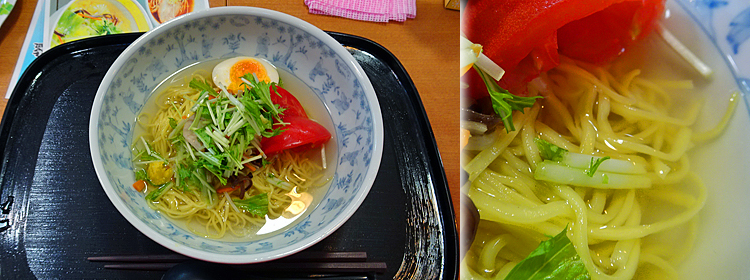

っていうか、まずはいきなりお気に入りの店の(行者にんにく入り)餃子定食の写真がドーン。(店の写真はとってなかった)

こちらは何度も来てる話好きの雰囲気いいおばちゃんの小さな店で、従姉を連れてきてこういう店でも大丈夫かな?とか思ってたけど、逆に話が盛り上がって、餃子の話では「キムチ鍋に入れてもおいしいのよ」って話でわざわざキムチ汁餃子をサービスで作ってもらえて従姉も感激してた。

僕はからいの苦手だから食べなかったけど美味しかったそうで嬉しい。

そして、向かいの高椅神社や池の話になって、ちょっと食後に行ってみようって事になった。

で、千年の池。

で、千年の池。

高椅神社は鯉が守り神なので、この地域の人達は鯉料理を食べないし、鯉のぼりも揚げないそうだ。そんな鯉が泳ぐ池。

この鯉が可愛いんだ。池の縁を歩くとみんな付いて来るし餌の食いもいい。以前は池の鯉って興味なかったんだけど、ここでエサあげてから鯉のかわいさに気付いたって場所。

いやぁ、そんなトコ従姉を連れてきて大丈夫かな?とも思いつつ散歩がてら来てみたら、それまでの雨雲も割れてタイミング良く日も差してきてた。

今日も池の縁を歩くとやっぱり追って付いてきてかわいかった。

さっそく100円納めてエサをとって従姉と分け合って鯉と戯れた。

そしたら池の畔で椅子に座ってたお婆さんが「でーてこい でーてこい 池の鯉」といい声で歌い出した。

話を聞くと池の前の家の昔からの住人だそうで、若いときには頼まれて料亭で歌ってたという自慢話から、歌は冒頭以外はオリジナルで作ったとか、昔一家の主に代わって鯉を奉納放流して恥ずかしかったとか色々話が聞けて楽しかった。従姉も楽しんでて良かった。

そして高椅神社にもお参り。

楼門は改修中で一つ一つ外して置かれた木組みを覗けた。

横からまわると社殿前は散り落ちた銀杏の葉が黄色くきれいで、、お参りして包丁塚を見た。

地味だけど図らずもナイスな寄り道。

従姉は日本に帰るたびに友達と旅行してまわったりしてるので、日本の観光地はあちこち行きつくした感あるようだけど、それだけにこういう観光地ではない普通の神社や、おばあちゃんの話とかの何気ない田舎の風景は逆にツボだったのかも。好評で良かった。

少し先へ行って湖岸から水上のカモやバンの鳥を眺めてたんだけど、しばらくするとやっぱり外人カップルが来て自撮りを始めるので、そうそうに引き返した。

少し先へ行って湖岸から水上のカモやバンの鳥を眺めてたんだけど、しばらくするとやっぱり外人カップルが来て自撮りを始めるので、そうそうに引き返した。

また駐車場前まで戻ると、来た時以上に混んでて満車。いいタイミングだったようだ。

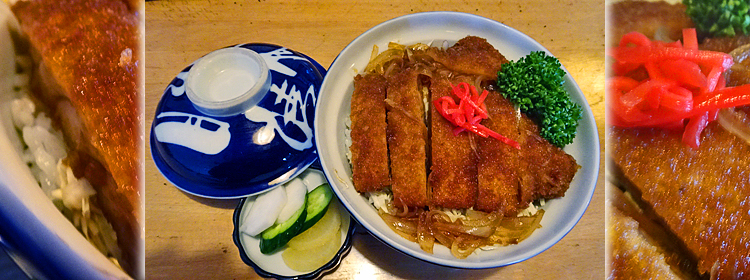

また駐車場前まで戻ると、来た時以上に混んでて満車。いいタイミングだったようだ。 足利市旭町の293号沿いにある食堂。

足利市旭町の293号沿いにある食堂。

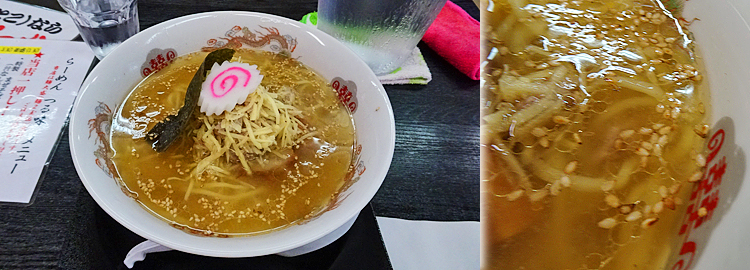

宇都宮市(旧上河内町)上田町の293号沿いにあるラーメン店。

宇都宮市(旧上河内町)上田町の293号沿いにあるラーメン店。

大田原市滝岡の天然記念物ミヤコタナゴ(絶滅危惧種)保護地。

大田原市滝岡の天然記念物ミヤコタナゴ(絶滅危惧種)保護地。

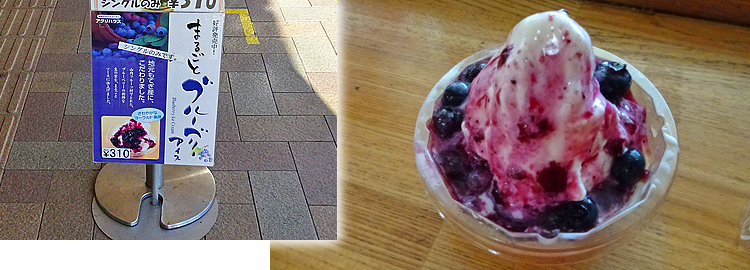

茂木町茂木の123号沿いにある道の駅。

茂木町茂木の123号沿いにある道の駅。 っていうか、

っていうか、

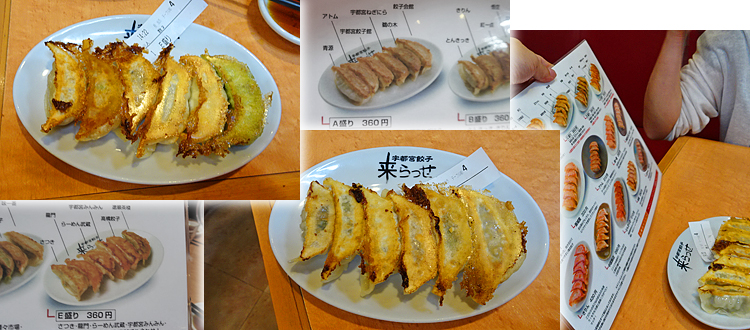

宇都宮市馬場通りのMEGAドン・キホーテ ラパーク宇都宮店地下1階にある協同組合宇都宮餃子会の直営餃子専門店の食堂。

宇都宮市馬場通りのMEGAドン・キホーテ ラパーク宇都宮店地下1階にある協同組合宇都宮餃子会の直営餃子専門店の食堂。

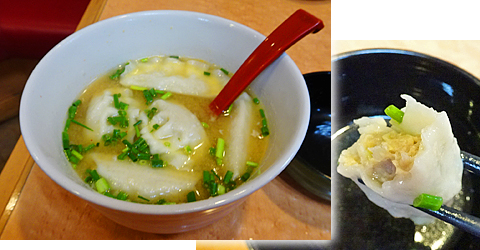

で、まずはその水餃子からスタート。

で、まずはその水餃子からスタート。

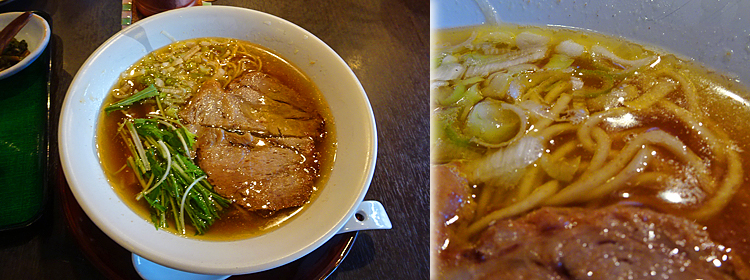

上三川町上三川の県道沿いにあるラーメン店。

上三川町上三川の県道沿いにあるラーメン店。 お冷やのカップも金属製で冷たくひんやり。お通し的な小皿のサラダも洒落てて恐縮。また一瞬ラーメン屋と言うのを忘れかけちゃった。。

お冷やのカップも金属製で冷たくひんやり。お通し的な小皿のサラダも洒落てて恐縮。また一瞬ラーメン屋と言うのを忘れかけちゃった。。 先に「めんま丼」から登場。

先に「めんま丼」から登場。

那須町伊王野の294号沿いにある道の駅。

那須町伊王野の294号沿いにある道の駅。

ところで、その餅つきの奥に「まつり伝承館」というのがあった。

ところで、その餅つきの奥に「まつり伝承館」というのがあった。

さて、全然腹一杯ではないけど凄く野菜食った感いっぱいで満足。あとは食後のソフト。

さて、全然腹一杯ではないけど凄く野菜食った感いっぱいで満足。あとは食後のソフト。