美作市入田の179号沿いの「ホルモンうどん」の幟が立ったドライブイン的な食堂「西の屋 美作店」。

美作市入田の179号沿いの「ホルモンうどん」の幟が立ったドライブイン的な食堂「西の屋 美作店」。

やっと寄れて、食事食事といいつつ土産もちらりと見つつ、店内食堂部入口のメニューショーケースを見てたら、後から来た客がぞろぞろと八人連れくらいで先に入って行った。。

うわ、いまから入ったら料理でるのその後かな、、と思えてヤメ。

すごすごと店を出た。

で、その店の対向車側の向かいの「つるや」に移動。

で、その店の対向車側の向かいの「つるや」に移動。

もともとこっちの方が先に目についてたんだよね。っていうか一人客は断然こっちだね。リーズナブルそうだし。

この「つるや」というのはこの地域の弁当惣菜コンビニ食堂。各店、店の雰囲気がそれぞれ違うけど、どの店も必ず食堂があるようで、もっと手前でササッと入っちゃえばよかったと思ったけど、この林野店も大きい店で入りやすかった。

まぁ「讃岐うどん」というのが大きく書かれてたから、岡山で讃岐うどんていうのもなぁ、、とかで腰が引けてたのもあったけど、よく見ると「豚の蒲焼丼」という幟も立ってて、それに先に気付いてたらもっと手前で寄れてたなーと思った。

まぁ「讃岐うどん」というのが大きく書かれてたから、岡山で讃岐うどんていうのもなぁ、、とかで腰が引けてたのもあったけど、よく見ると「豚の蒲焼丼」という幟も立ってて、それに先に気付いてたらもっと手前で寄れてたなーと思った。

豚の蒲焼は岡山名物で、前に岡山で豚蒲焼重を食べて気に入ってたメニュー。そして自家製蒲タレ使用とあるし600円だしもう迷わずそれをたのんだ。

けど、味噌汁はつかなかったので、ちゃんとメニュー見て小うどんセットにしてもよかったな、、と後から思った。まぁいいけど。

ってわけで「豚の蒲焼丼」

うん上上。肉多くタレおいしく思い切り食べれる丼。

空腹だったのでペロリ。

食後は店内も少し見た。

岡山木村屋のロールパンというのが沢山種類あって面白く、「高菜サラダロール」とか「たくあんサラダロール」とか気になったけど「福神漬サラダロール」というのが一番目についたので買ってみた。

あとで小腹減ったら食べよう。とおもってたけど、よく見たら「カレー味」と書かれてた。あ、まずったか?

で、食べたのは一時間ちょい後。

カレーは覚悟してたけど、辛さは自分でも平気なくらいの風味なので殆どなく、マヨで滑らかで安心して食べられた。

ああ、そうか福神漬けといえばカレーだよなぁとか食べてから気づいた。これ、(辛いのが苦手なくせにたまにはと)カレーが食べたくなった時に丁度いいかも。と思った。

けど、たまにはで買いに来れる距離じゃないのでゆっくり味わて食べた。

日野町根雨の日野川沿いにある野鳥観察場。

日野町根雨の日野川沿いにある野鳥観察場。

っていうか、これって観察小屋ではないよね?と気付き、もっと奥にあるのかなと進むと、高校の校庭の裏に出てその片隅にちゃんと観察小屋があった。(ネットで見ると以前は高架下に簡単な小屋を作ってたみたいね)校庭の方にはロープが張られてて「立入禁止」とあった。

っていうか、これって観察小屋ではないよね?と気付き、もっと奥にあるのかなと進むと、高校の校庭の裏に出てその片隅にちゃんと観察小屋があった。(ネットで見ると以前は高架下に簡単な小屋を作ってたみたいね)校庭の方にはロープが張られてて「立入禁止」とあった。

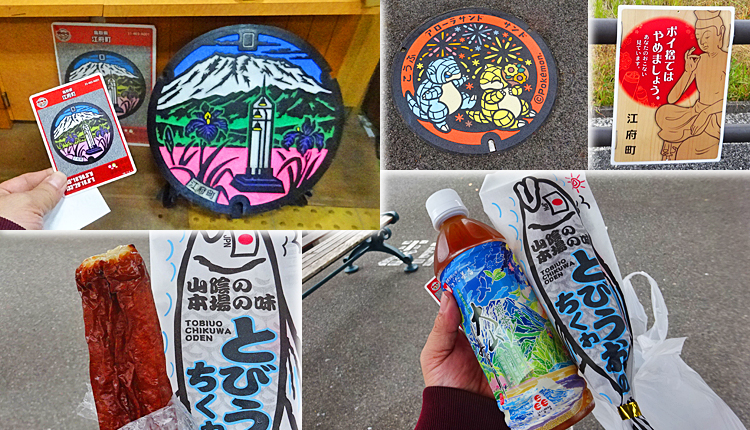

江府町佐川の181号沿いにある道の駅。

江府町佐川の181号沿いにある道の駅。

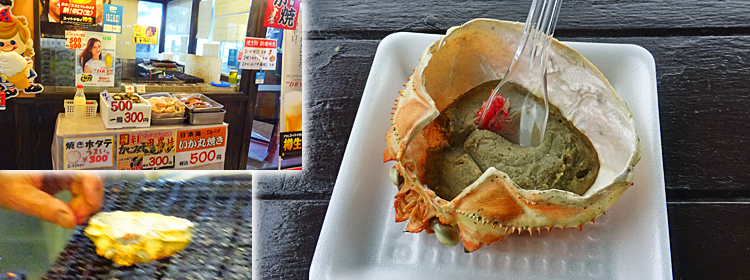

境港市竹内団地にある海産土産店。

境港市竹内団地にある海産土産店。

隣りの飲食店に行ってみたらそっちは11時からだった。残念。

隣りの飲食店に行ってみたらそっちは11時からだった。残念。

松江市野原町の431号沿いにある道の駅。

松江市野原町の431号沿いにある道の駅。

とりあえず名物をいただいたけど、あまり腹は満たされず、外で吊るされてた柿も気になったけど、これは非売品。ちゃんと干したのがパックで売られてた(徹頭徹尾パックでの販売でブレないなぁ)のでそれを買ってみた。

とりあえず名物をいただいたけど、あまり腹は満たされず、外で吊るされてた柿も気になったけど、これは非売品。ちゃんと干したのがパックで売られてた(徹頭徹尾パックでの販売でブレないなぁ)のでそれを買ってみた。 松江市岡本町の431号沿いにある道の駅。

松江市岡本町の431号沿いにある道の駅。

そして真裏にある素鵞社という素戔嗚尊を祀る摂末社が、稲佐の浜の砂を納めてここにある砂を持ち帰る社。自分は砂を持ってきてはいないので人が交換するのをフムフムと眺めた。

そして真裏にある素鵞社という素戔嗚尊を祀る摂末社が、稲佐の浜の砂を納めてここにある砂を持ち帰る社。自分は砂を持ってきてはいないので人が交換するのをフムフムと眺めた。

出雲市大社町杵築北の日本海に面した砂浜。

出雲市大社町杵築北の日本海に面した砂浜。

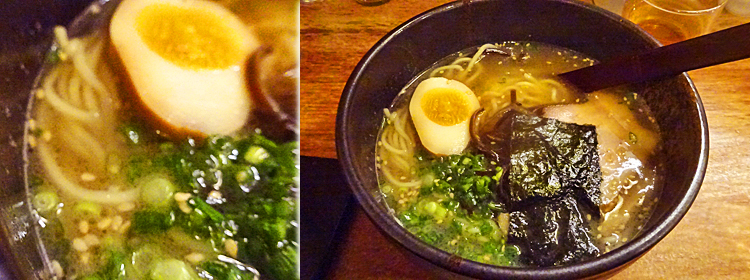

倉吉市上井町の県道沿いにあるラーメン店。

倉吉市上井町の県道沿いにあるラーメン店。 店内も広くはなく、夜に溶け込んだいい雰囲気。

店内も広くはなく、夜に溶け込んだいい雰囲気。

美作市明見の県道沿いにある道の駅。

美作市明見の県道沿いにある道の駅。

さて、のどが渇いて寄った道の駅だったけど、甘いソフトで別の意味で飲み物がほしくなった。飲み物飲み物、、と店内を物色。

さて、のどが渇いて寄った道の駅だったけど、甘いソフトで別の意味で飲み物がほしくなった。飲み物飲み物、、と店内を物色。