佐用町の179号沿いにあるホルモン鉄板焼きの店。

佐用町の179号沿いにあるホルモン鉄板焼きの店。

お目当ては佐用名物のB級グルメ「ホルモンうどん」

「ホルモンうどん」と言うと隣の岡山県の津山の物が最近すっかり有名になっちゃったけど、歴史的にもどちらが先ということもなく共に古くから親しまれた物だそうだ。

僕は、津山は何度か食べたことあったけど此方では食べたこと無かったので気になってた。

(前回、七月に津山で食べたら辛くてまいって「もう二度と食わん!」などと思ってた事はすっかり忘れてた。。)

さて、小さい店は大きな鉄板二枚と丸椅子だけで、キャパ七、八人ってトコだけど、半端な時間てこともあり、店は他に客いなく悠々席に着いた。

見るとメニューに「ホルモンうどん」というものはなく「ホルモン焼き」と「うどん」という形。

ああ、基本「ホルモン焼き」の店なのね。

「ホルモンうどん」とたのんだら「うどんは1玉でいいの?」と聞かれた。

二玉いっちゃおうか、、とも思ったけど辛かった場合を考えて一玉だけにしといた。(ここでやっと前回の失敗を思いだした)

で、「ホルモン焼き」+「うどん」(写真ブレブレでもうしわけない)

津山のとは見た目から明らかに違ってて、こちらのはタレを付けて食べるそうだ。

なるほど、基本「ホルモン焼き」なのね。

そして意外なことに味も全然違って醤油ベースのクッキリした味噌ダレでおいしかった!しかも全然辛くない!

そして意外なことに味も全然違って醤油ベースのクッキリした味噌ダレでおいしかった!しかも全然辛くない!

肝心のホルモンもうどんに負けず主役の存在感でぷりぷりで美味しかった。

食べててタレが足りなくなると(うどんがすってすぐ減っちゃう)足してイイよとサービス良くて嬉しい。

これはいいね。

自分の中での「ホルモンうどん」評定は一気に佐用に軍配。

またこよ。

宍粟市の旧一宮町の揖保川上流部にある湧水。

宍粟市の旧一宮町の揖保川上流部にある湧水。 さて、来てみたら車数台停まってて、先に大量のペットボトルに汲みまくってる人がいた。商売向けかな。

さて、来てみたら車数台停まってて、先に大量のペットボトルに汲みまくってる人がいた。商売向けかな。 宍粟市の旧一宮町にある神社。

宍粟市の旧一宮町にある神社。 その絵馬の演舞台が古くて雰囲気あったけど、これは何でもなく重文ではないのでスルー。

その絵馬の演舞台が古くて雰囲気あったけど、これは何でもなく重文ではないのでスルー。

その本殿の裏には何やら注連縄に紐がつながった杉の木があった。

その本殿の裏には何やら注連縄に紐がつながった杉の木があった。 旧波賀町、現宍粟市の29号沿いにある道の駅。

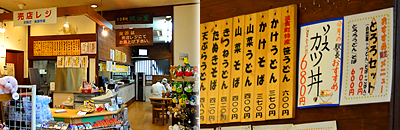

旧波賀町、現宍粟市の29号沿いにある道の駅。 笹うどんかぁ面白そうだな。。名物らしいし。

笹うどんかぁ面白そうだな。。名物らしいし。

豊岡市の円山川沿いにある景勝地。

豊岡市の円山川沿いにある景勝地。

先に覗いた脇の倉の中に移築前の姿の模型があった。

先に覗いた脇の倉の中に移築前の姿の模型があった。 「母屋」つまり、室町時代の住宅の復元家屋。

「母屋」つまり、室町時代の住宅の復元家屋。

そして離れ。

そして離れ。

新長田のそばめし発祥と言われてる店。

新長田のそばめし発祥と言われてる店。

新長田の本町筋商店街にあるお好み焼屋さん。

新長田の本町筋商店街にあるお好み焼屋さん。

目的は名物の「ぼっかけ焼きそば(そば焼き)」と、この地発祥の「そばめし」。

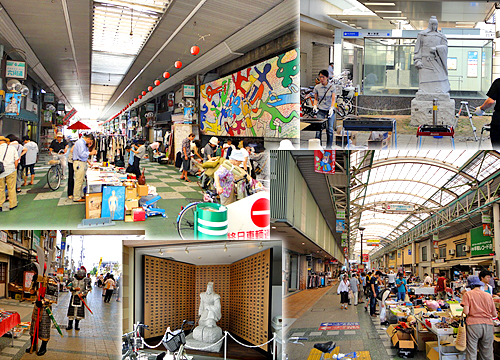

目的は名物の「ぼっかけ焼きそば(そば焼き)」と、この地発祥の「そばめし」。 少し歩くと脇に「丸五市場」の口があった。

少し歩くと脇に「丸五市場」の口があった。 こっちの方はバザーっぽく路上での販売で賑わってた。

こっちの方はバザーっぽく路上での販売で賑わってた。

この西側の「大正筋」はキレイで洒落て今風な通りで人も多かった。

この西側の「大正筋」はキレイで洒落て今風な通りで人も多かった。

香寺町にあるお好み焼き屋。

香寺町にあるお好み焼き屋。 お好み焼き屋さんなので、メニュー見てたらお好み焼きが食べたくなった。

お好み焼き屋さんなので、メニュー見てたらお好み焼きが食べたくなった。 津山のような味噌ではなくタレ焼きな感じだった。

津山のような味噌ではなくタレ焼きな感じだった。 わりとお客さんは途切れず、一人で軽く来てる人もちらほらいて、

わりとお客さんは途切れず、一人で軽く来てる人もちらほらいて、