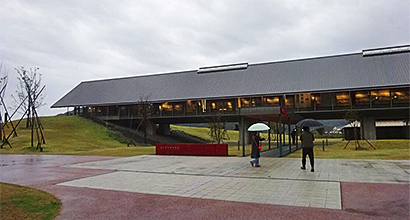

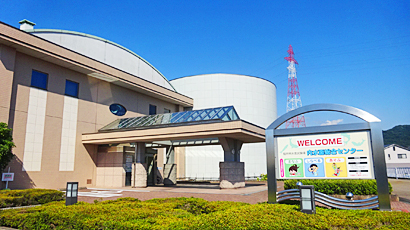

若狭町鳥浜縄文ロマンパーク内にある博物館。

若狭町鳥浜縄文ロマンパーク内にある博物館。

三方五湖の水月湖の湖底から採れた世界最長の貴重な「年縞」を展示して地球の歴史を示す考古学博物館。

この「年縞」というのは湖底に積まれた枯葉や花粉や塵芥の層の数で年数を測り、含まれる炭素分子量で他で発掘された古いものの存在した年代が正確に測れる基準となるもの。

ここ水月湖で出たものは世界も驚く7万年分もの「年縞」

7万年もの間、酸素がないアルカリ性の湖水の底で生物に邪魔されることなく静かに枯葉が沈んで積もった湖ということだ。物凄いことだよね。現代まで綺麗に示したここの正確な縞は「世界標準ものさし」として採用されているそうだ。

それをWebで見て知って前々から興味持ってて、それと友達の「TVでやってた三方五湖のイカ丼がうまそう」という話にも誘われて今回三方五湖に来てみた次第。

もう午後遅く天気悪く暗くなり始めてて空振りかな、、と思ってたのが、道の駅からの流れで見逃しそうだった一番の目的に来れたという事が実にうれしかった。(ついさっきまでは及び腰で迷ってたくせにw)

入館料割引で払って入ると、まずは一階の映像シアターで案内動画を視聴。

そして二階に上がると不思議な空間。その年縞の実物が展示してあり、裏から照らされていた。

光陰矢の如しというか、そんな長い歴史の物差しが目の前に続くのを見ると、年月の儚さと尊さを感じた。

近くで見ると火山の噴火などのメモが幾つもあり、長い歳月の厳しい気象変化を何度も越えてそれらすら些事に見える時間の痕跡を眺めているのかと思うと、まだ線にすらなってない今年始まったばかりのコロナ禍なんかすぐに超えられそうな気がしてきた。

そんな年縞の前に館の人がいて質問に答えて解説してくれていた。

とても分かりやすく丁寧に教えてくれるので、ずっと聞き入ってしまい、自分含めた熱心な何人かでついてまわって、ガイドさんみたいに解説していただけた。

この縞は黒いのが夏の落ち葉、白いのが冬の落ち葉なんだそうだ。

そして他の古代湖、たとえば琵琶湖などでは年縞は出来ないのかと質問すると、河川からの水の流入で規則的に積もらないのと魚などの生き物が底をかき回すからダメなんだそうだ。

7万年分歩いて一番先までいって折り返すと、裏側は猿人からの人類誕生の資料展示。

年縞と共に記された年表のパネルや模型などの面白そうな展示がされていたけど、ここまでゆっくり解説聞きながらきたもんだからここでもう閉館まで15分。。ちょっと急いで進んだ。

日本最古の人骨は中間の3.5万年前のもの。沖縄、対馬、北海道の三ルートで渡来したらしい。

展示の中でも気を引いたのは海外の他の年縞。同じように各地で採取されていて、モンゴルのなんかは1億2000万年前の地層の中にあった古代の湖の年縞とか更にすごいスケール。

そして日本の2億5000万年前の石「隠岐片麻岩」や世界一古い石のカナダの39億6000万年前の「アカスタ片麻岩」とかもあった。(ちなみに日本最古の石は25億年前のもので島根で去年発見されたそうだ)

ともあれ、古い時間を点ではなく線で現在まで繋がって年月を実感させてくれる年縞はやっぱりすごいなぁとすっかり魅了。

1億年前がどうかはもう考えが及ばないけど、7万年には間違いなく自分の血筋につながる祖先たる猿人がいたわけで、この長い時間脈々と絶えることなく生き抜いた祖先が大変な思いをして子孫を繋ぎ今の自分に受け継がれているかと思うと、、、そんな長い時間をまるで神様のように俯瞰して見る贅沢を感じ、そして独身なのでここで途切れさせてしまうという贅沢を感じ、感慨深く有り難く満たされる思いだった。

最後まで要所要所丁寧に解説してくれた館の人には感謝。

とても興味深く楽しませてもらいました。

7万年の間には今よりも暑い時期もいくらでもあったけど、寒い時期の方が断然長く多かったそうで、実は現代の我々は長い歴史の中では温かい恵まれた時期に暮らしててラッキーなんだそうだ。なので実は温暖化なんかよりその先に必ず来るであろう氷河期への対策の方が真剣に立てるべき課題だそうだ。「もっとも私たちの何代も後の先の話ですが」と、いつも年縞を見てる人のいう事はちがうよねw

ってわけで5時少し過ぎちゃっての退館。

外に出ると長い博物館から漏れる灯りが年縞のようで素敵だった。

あーもう少し早く来ればよかったー

っていうか、是非とも天気いい日に三方五湖をドライブしにまた来よう。(その時はイカ丼も忘れずに食おうw)

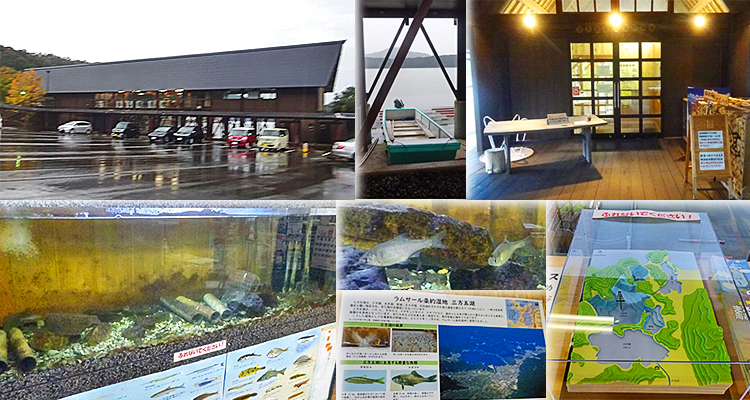

若狭町鳥浜の162号沿いにある道の駅。

若狭町鳥浜の162号沿いにある道の駅。

小浜市城内の162号沿いの中洲にある城跡。

小浜市城内の162号沿いの中洲にある城跡。

JR越美北線越前東郷駅の駅前通りで開催されていたお祭り。

JR越美北線越前東郷駅の駅前通りで開催されていたお祭り。

公園のような神社の先の駐車場に歩く間に中学生くらいの子たち何人かに挨拶された。(これって、見知らぬ怪しい人だからだったっけ。。)

公園のような神社の先の駐車場に歩く間に中学生くらいの子たち何人かに挨拶された。(これって、見知らぬ怪しい人だからだったっけ。。) 福井市安波賀町の県道沿いにある道の駅。

福井市安波賀町の県道沿いにある道の駅。

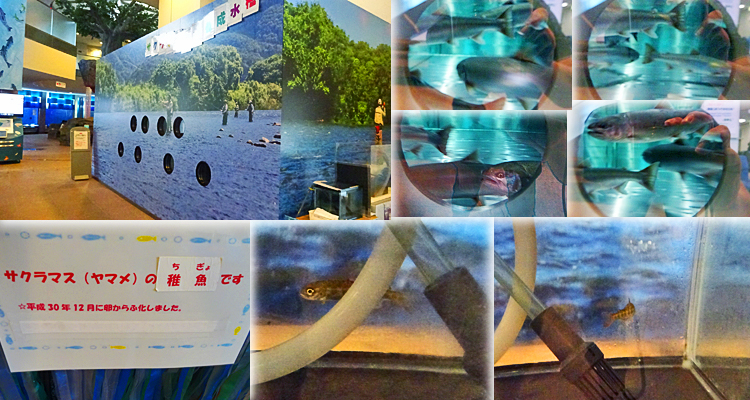

福井市中ノ郷町にある淡水魚の調査研究施設。

福井市中ノ郷町にある淡水魚の調査研究施設。

武田耕雲斎は幕末の水戸藩で尊王攘夷で立ち上がった「天狗党」が攘夷の魁となるべく京の慶喜に嘆願するために軍を率いて登って来た時に首領を担っていた人物。

武田耕雲斎は幕末の水戸藩で尊王攘夷で立ち上がった「天狗党」が攘夷の魁となるべく京の慶喜に嘆願するために軍を率いて登って来た時に首領を担っていた人物。

そして神社。

そして神社。

さて、少々気持ち沈みつつ出発。

さて、少々気持ち沈みつつ出発。

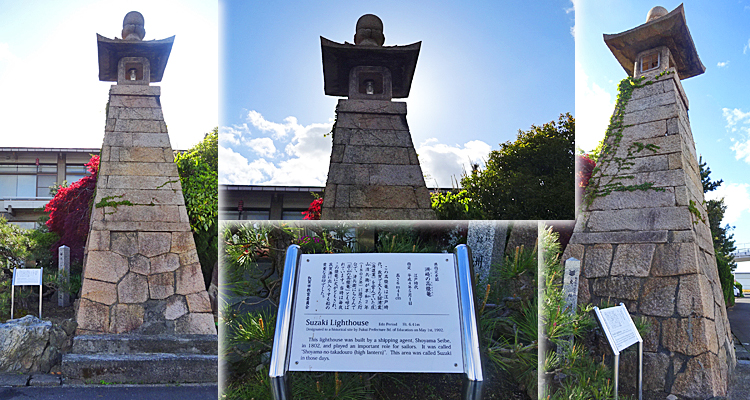

敦賀市川崎町にある石の高燈籠。

敦賀市川崎町にある石の高燈籠。

うまく点灯部に西日がささないかな、、と角度を探ってみたけど、ちょっと無理でした。もうちょい夕方だったらよかったかな。

うまく点灯部に西日がささないかな、、と角度を探ってみたけど、ちょっと無理でした。もうちょい夕方だったらよかったかな。 敦賀市曙町の8号沿いにある神社。

敦賀市曙町の8号沿いにある神社。

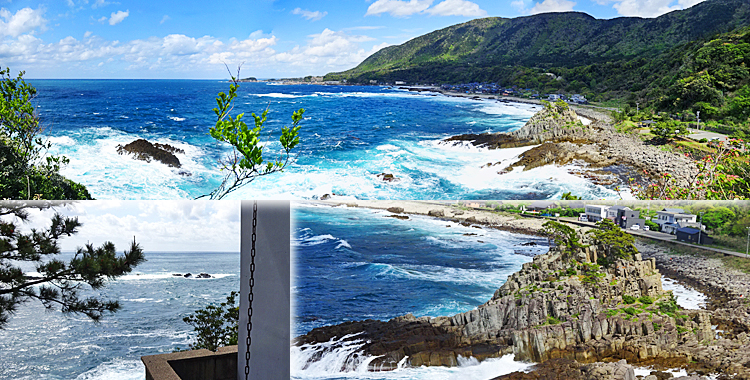

福井市南菅生町の305号沿いにある岩の小島の景勝地。

福井市南菅生町の305号沿いにある岩の小島の景勝地。