富士河口湖町小立の河口湖に浮いた小島にある仏堂。

最近のニュースで、河口湖の異常な水位低下で陸続きになっちゃって歩いて渡れる、、と報道されてたのを思い出してきてみた。

車からもチラッと見えたからいいかな、、とか思ったけど、手前の八木崎公園に駐車場があって、ちょうど停められたので歩いた。

これはこれは、、、

ホント水無いね。

ちょうど此の場所は中学生の頃友達同志で夏休みに泊まりでバス釣りに来て、早朝に飯盒炊飯で飯食べた思い出の場所付近。

釣れないから泳いじゃおうか、、とか思ったら、湖底にへんなクラゲみたいなぶよぶよ生物(オオマリコケムシ(大毬苔虫)と言うらしい)が沢山いて気持悪くてヤメた。

あのぶよぶよ生物も干上がっちゃったのかな。

で、六角堂に渡ってみた。

で、六角堂に渡ってみた。

もちろん干上がった地べたからの入口なんてなく、石垣をよじ登って上陸。

お堂は割と新しかった。そうだよな、昔は無かったよな。(94年に復元されたものらしい)

さて、少し水際を歩いてみた。

さて、少し水際を歩いてみた。

例のぶよぶよ生物は見なかったけど、貝類は大きいものから小さな巻き貝まで沢山いた。

逃げないと干上がっちゃうぞ。(干上がったのもいた)

いやー、根掛かりしたルアーとか落ちてないかな、、とか思って歩いてた。

ら、ワームは幾つか見かけた。ワームじゃつまらないけど、、

歩いてたら雨が降り出して来ちゃった。

歩いてたら雨が降り出して来ちゃった。

そんな強い降りにはならなさそうだったから慌てずに公園に戻った。

公園では雨降ってきてても気にしてなさそうに小鳥が囀って飛び回っていた。

「ハクセキレイ」かな。くっきりとかわいい。

北杜市白州町にある自然公園。

北杜市白州町にある自然公園。

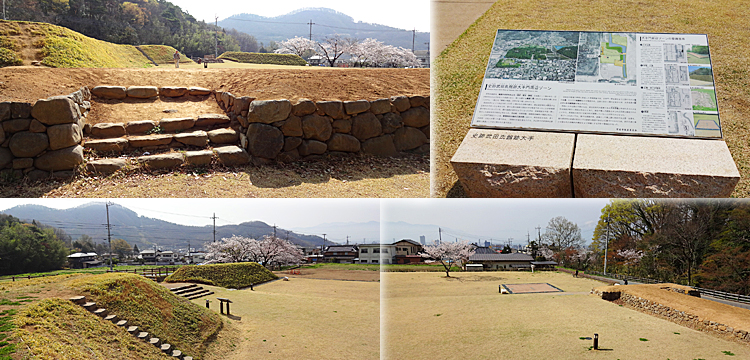

甲府市古府中町にある武田信玄公を祀った神社。信玄の居所だった躑躅ヶ崎館の跡地。

甲府市古府中町にある武田信玄公を祀った神社。信玄の居所だった躑躅ヶ崎館の跡地。

笛吹市石和町の140号沿いにある飲食店。

笛吹市石和町の140号沿いにある飲食店。

山梨市矢坪にある人気の日帰り露天風呂。

山梨市矢坪にある人気の日帰り露天風呂。 そういえばこの「ほったらかし温泉」、たしか前来たときはは一つだったけど、二つ目がオープンしてたんだよね。

そういえばこの「ほったらかし温泉」、たしか前来たときはは一つだったけど、二つ目がオープンしてたんだよね。

さて、

さて、 これだけかと思いきや、裏の奥の部屋があって、書庫にしてたそうだ。(ちゃんと床に本棚の跡が残ってた)

これだけかと思いきや、裏の奥の部屋があって、書庫にしてたそうだ。(ちゃんと床に本棚の跡が残ってた) 山梨市掘之内の県道中で見かけた大きな石。

山梨市掘之内の県道中で見かけた大きな石。

前の方から見るとこんな感じ。

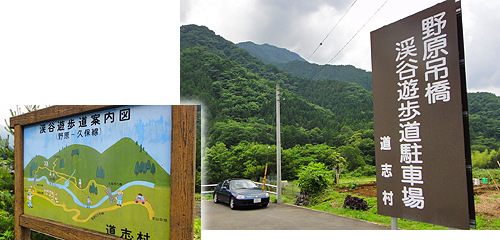

前の方から見るとこんな感じ。 道志村を流れる道志渓谷に架かる二本の吊り橋を歩ける遊歩道。

道志村を流れる道志渓谷に架かる二本の吊り橋を歩ける遊歩道。

さて、歩道は来た道しかないけど、戻るのは嫌なので413号をトボトボ歩いて戻った。

さて、歩道は来た道しかないけど、戻るのは嫌なので413号をトボトボ歩いて戻った。

無事にメニューを思い出して注文。

無事にメニューを思い出して注文。