富津市小久保の東京湾に面した大坪山の山頂に立つ高さ56mの観音像の巨大仏。

富津市小久保の東京湾に面した大坪山の山頂に立つ高さ56mの観音像の巨大仏。

中は有料で胎内巡り的に階段で登れる展望楼となっている。

12年前のオフ会で来た時はケチって霧がかってて展望きかなそうだったので中には入らずに駐車場折返しだった。ので、今回こそは登ろうと勇んで入場。

500円の拝観料は僕のJAF会員証で全員一人400円で入れた。

さて中は螺旋状の段差緩い登りやすい階段で、七福神などの像を見ながらゆっくり回り登る。

しばらくは小窓の並ぶ広い階段だけど胴から上の顔の部分は窓のない細い螺旋階段。ぐるぐると一気に登って最上階20階は、頭の上に乗せた丸い御冠の中だった。

て、下りはゆっくり脇の外側に出たりして展望回廊。

これはなかなかの高さでいい眺め。磯根崎から東京湾が見下ろせた。

この少し登る形の最上部の展望回廊は、頭の上の御冠の上を回れる形で、下から見たときは「あそこは管理者くらいしか出れないんじゃない」なんて話してた場所。しっかり鉄柵で囲まれて怖さはなく展望も差ほど邪魔してなくてなかなか良かった。

そのすぐ下は頭の裏側の展望回廊。駐車場の自分等の車もよく見えて安心。(イタリアンな見合わせの三台だね)

あ、写真は金網の合間からならキレイに撮れた。

中に戻ると、顔周りは耳や目や鼻などの形が見え、顔の形一杯の内部になってた。

こんな中心の螺旋階段以外はガワだけの構造物で耐久性は平気なもんなんだ。

そして広い胴体部まで下りると今度は腕への脇道などが左右にちょこちょこあって、右腕の脇から腕の上の胸を回る展望回廊に出たり。左腕の脇からは胸下を回る展望回廊に出たりと入り組んでて、面白かった。

友達が「サバゲーやったら面白そう」とか言ってて共感。っていうか推理小説の事件の舞台で使えそうだなぁとか思った。

なんか、観音様の体の周りに展望台とか出てるのってどうよ?とか思ったこともあったけど、登ってみるとコレは以外と面白いもんだなと思えて、素直に楽しかった。

ゆっくり下りて、外に出ると小雨がポツリポツリ垂れていた。

ゆっくり下りて、外に出ると小雨がポツリポツリ垂れていた。

そんなに気にするほどの雨でもなく、ゆっくり見上げながら周りを一回り。

なかなかイイお尻だった。

そして裏の「観音会館」という昭和チックな土産屋に入ってみると、奥の方は広い休憩所。

うろうろしつつふらふらしつつ、まとまりない緩い感じで次ドコ行こかーと相談しつつ、思いのほかゆっくり休憩した。

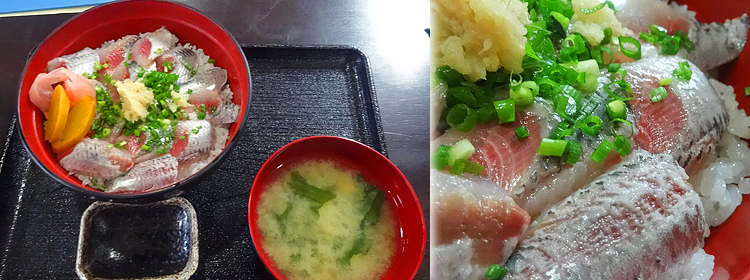

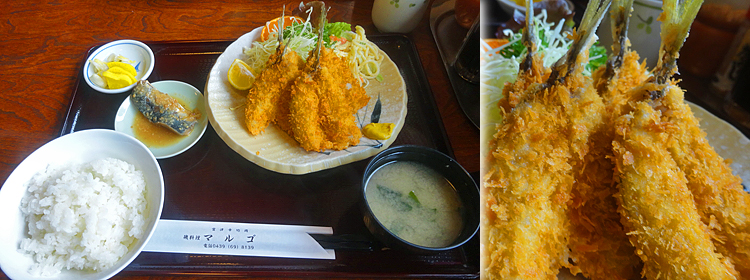

富津市萩生の127号沿いにある海鮮料理店。

富津市萩生の127号沿いにある海鮮料理店。

席についてメニュー迷わず4人とも黄金アジの「黄金定食」

席についてメニュー迷わず4人とも黄金アジの「黄金定食」

そして「鯵たたき」は御頭付きで新鮮たたきたて。

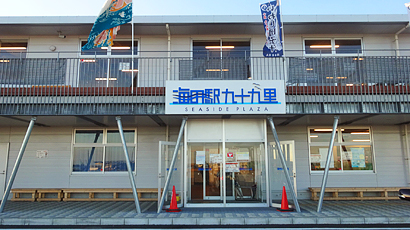

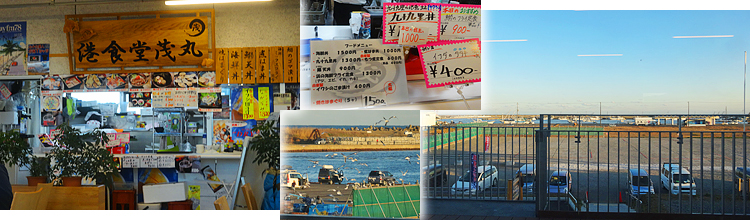

そして「鯵たたき」は御頭付きで新鮮たたきたて。 九十九里町小関の片貝漁港にある道の駅のような施設。

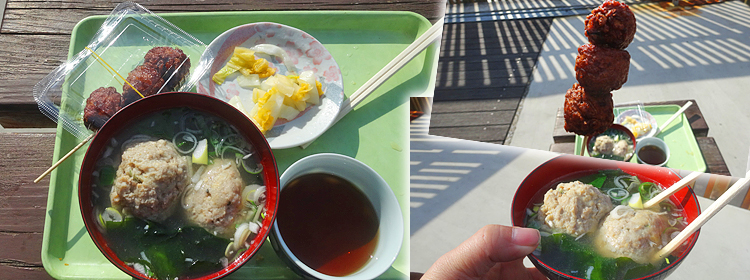

九十九里町小関の片貝漁港にある道の駅のような施設。

野田市今上にある神社。

野田市今上にある神社。 さて、小さな境内には幾つかの末社と共に、由緒の石碑も立っていた。

さて、小さな境内には幾つかの末社と共に、由緒の石碑も立っていた。

南房総市二部の県道と館山道沿いにある道の駅、兼PA。

南房総市二部の県道と館山道沿いにある道の駅、兼PA。 惣菜買って食べるのでもいいし、道の駅側の入口前にあったテントの寿司弁当(高かったけど)でもいいかな、、と思いつつ、一応二階の軽食コーナーも覗いてみた。

惣菜買って食べるのでもいいし、道の駅側の入口前にあったテントの寿司弁当(高かったけど)でもいいかな、、と思いつつ、一応二階の軽食コーナーも覗いてみた。

印西市吉高の464号沿いにある食堂。

印西市吉高の464号沿いにある食堂。

神崎町松崎の356号沿いにある道の駅。

神崎町松崎の356号沿いにある道の駅。 さて今日は来てみたら若手演歌歌手の歌謡ショーが開かれてて、いい声が響いてた。

さて今日は来てみたら若手演歌歌手の歌謡ショーが開かれてて、いい声が響いてた。

ら、この「ふわたま」という玉子焼きがおいしかった!

ら、この「ふわたま」という玉子焼きがおいしかった! 前に来たのは夏って言うか9月だった。(今からすれば充分夏だ)

前に来たのは夏って言うか9月だった。(今からすれば充分夏だ)

まずここで見れるのが、川と牛。

まずここで見れるのが、川と牛。 それと、これは風向きで変わるんだけど、たまたま今日は此処の真上が成田空港への着陸コースだった様で、着陸態勢のジャンボ旅客機が何機もでかい腹を見せて通過してた。

それと、これは風向きで変わるんだけど、たまたま今日は此処の真上が成田空港への着陸コースだった様で、着陸態勢のジャンボ旅客機が何機もでかい腹を見せて通過してた。

カワセミを横から見たいな、、とか思って、ぐるっと距離取りながらまわって土手を下りてみたけど、いつの間にかカワセミはいなくなっちゃってた。

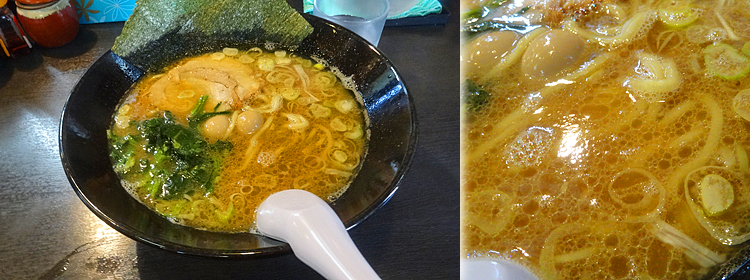

カワセミを横から見たいな、、とか思って、ぐるっと距離取りながらまわって土手を下りてみたけど、いつの間にかカワセミはいなくなっちゃってた。 松戸市大金平にあるラーメン店。

松戸市大金平にあるラーメン店。

少々遅れて炒飯登場。

少々遅れて炒飯登場。 山武市松尾町広根の県道沿いにある海鮮料理店。

山武市松尾町広根の県道沿いにある海鮮料理店。