木曽町福島の19号沿いにある道の駅。

木曽町福島の19号沿いにある道の駅。

昼過ぎたばかりで混んでそうだから寄るつもりもなかったんだけど、少しぼーっとして来ちゃってたので気分転換にと寄ってみた。ら、意外とすんなり停められた。

ここは二度くらいは寄ってる気がするけど(日誌には四年前の一度しか書いててなかった。あれ?省略しちゃったかな?)点景にした憶えはないので、特に気を引くものが無い道の駅だった筈、まぁネタにならないくらいの普通の食事の方が後々楽だろう、、とか思いながら中に入った。

あ、中に入る前に正面の国道の先を中央線の列車が通過。ずっと線路が見えてて列車の通過も頻繁だった。(まぁそれだけじゃ点景にはならないよな)

したら、

意外と食堂はすいているようなのでちゃんと食事。

メニューも「信州サーモン漬け丼」なんていう目が輝きそうなのがあって驚いた。

迷わずそれをたのんだ。

信州サーモンとは「ニジマスとブラウントラウトを交配させた信州独自の鱒」と店内に貼られたポスターに出てた。安曇野のサーモン丼も一緒かな?

わお。綺麗な朱色のサーモンのヅケ丼。

これはいいね。おいしいね。寿司で一貫ずつでも嬉しいのが丼で思い切り食べられて至福の昼食。

身もプリッとしててトロッとなって脂の味わいでごはんもおいしい。前来たときはなかったのかな?腹減って無くて覗いてなかったのかな?よってよかったー

さて、満足な食事だったのに、食後にそれ以外も見てまわると、店前には焼きとりコーナー。

さて、満足な食事だったのに、食後にそれ以外も見てまわると、店前には焼きとりコーナー。

「木曽一うまい 時計台の焼鳥」

って、あれ?これ、前に来たときも食べなかったっけ?と一本購入。これがまたうまかった。

そうだよ美味しかったんだよ、おかしいな、、なんで点景にしてなかったんだろう、、

ぺろりと食べちゃうのは勿体なく、ゆっくり味わって歩きながら食べて裏の展望台に出た。木曽御岳山の展望台だそうだ。

でも山の間に頭部が見えるだけだし、雲が白く棚引いててよく見えなかった。

でも山の間に頭部が見えるだけだし、雲が白く棚引いててよく見えなかった。

ざんねーんとか思ったけど、考えてみたら御嶽山は行きの初日にバッチリ見てるじゃん。。(嶽の字が岳になってるけど一緒だよね?)

手前の木曽川の谷もよく見えてたけど、こっちもいまいちパッとしない感じで、少し下流に「寝覚の床」みたいな景勝地がある川だとは思えない感じだった(そっち行ったことないけど、、)。この眺めが良かったなら点景にしてたのかもね。

さて水を買って出発だー、と思いつつ、ついつい興味惹いた個売りのお菓子も購入。(あれ?なんかデジャブみたいな文章だぞw)

「木曽味噌せんべい」という、地元の味噌屋が熟成したこうじ味噌をたっぷり塗って作った煎餅だそうで。

「木曽味噌せんべい」という、地元の味噌屋が熟成したこうじ味噌をたっぷり塗って作った煎餅だそうで。

食べてみたら、これはかなり濃くて美味しかった!

これは、なんだろう、えーっと、、沖縄の「豆腐よう」みたいな感じだ。発酵熟成した味噌の濃い味。これは普段酒飲まなくなった僕でも酒飲みたくなるような菓子だねぇ。気に入った。

ベンチのあった店前の回廊の天井は鳥よけ用にネット張ってあるのに、ツバメは何羽ももぐりこんでて、糞害が少し心配ではあったけど、ツバメの白い腹がよく見えておもしろかった。燕尾の先まで内側は白いんだね。

と、メインの丼が十二分に美味しかったのにも関わらず、チョコチョコと色々美味しかった昼食。寄ってよかった。ボーっとしそうになっててよかった。

可児市柿田の21号沿いの道の駅。

可児市柿田の21号沿いの道の駅。 で、すぐに目を引いたのは「炭火焼豚バーガー」という貼り紙。

で、すぐに目を引いたのは「炭火焼豚バーガー」という貼り紙。

水を買って出発だー、と思ってたら「白川茶」が売ってたのでそっちを購入。やっぱ岐阜は「白川茶」だよね。

水を買って出発だー、と思ってたら「白川茶」が売ってたのでそっちを購入。やっぱ岐阜は「白川茶」だよね。 30分で目が覚めた。うん、回復。

30分で目が覚めた。うん、回復。

結局買うのかいーと自分でツッコミながら購入。

結局買うのかいーと自分でツッコミながら購入。 高山市朝日町浅井の361号沿いにある神社。

高山市朝日町浅井の361号沿いにある神社。

高山市高根町中洞船渡の361号沿いにある道の駅。

高山市高根町中洞船渡の361号沿いにある道の駅。 注文してから赤い肉を焼くので少々待ち休憩。

注文してから赤い肉を焼くので少々待ち休憩。

木曽町開田高原西野の361号沿いにある峠。

木曽町開田高原西野の361号沿いにある峠。

歩きやすいフカフカの歩道を戻ると、短い区間だけど蝶が道案内。

歩きやすいフカフカの歩道を戻ると、短い区間だけど蝶が道案内。 木曽町日義の19号沿いにある道の駅。

木曽町日義の19号沿いにある道の駅。 で、また惣菜や弁当でもいいから食事したいな、、と、思いつつ食堂も覗いてみたら「ここでしか食べられないおすすめすんきメニュー」なんてのがあって、座席もすいていたのでここで食事。

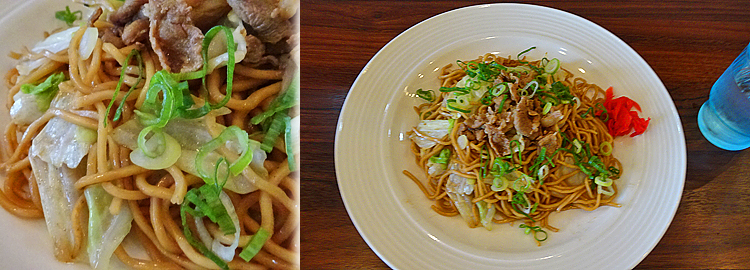

で、また惣菜や弁当でもいいから食事したいな、、と、思いつつ食堂も覗いてみたら「ここでしか食べられないおすすめすんきメニュー」なんてのがあって、座席もすいていたのでここで食事。

丹波山村の丹波川沿いにあるマス釣り場。

丹波山村の丹波川沿いにあるマス釣り場。 まずは火おこし。

まずは火おこし。

川根本町水川の362号沿いにある道の駅。

川根本町水川の362号沿いにある道の駅。

瀬戸市品野町の県道沿いにある道の駅。

瀬戸市品野町の県道沿いにある道の駅。

水は、、冷たいときは兎も角、ぬるくなるとちょっとイマイチだった。

水は、、冷たいときは兎も角、ぬるくなるとちょっとイマイチだった。