陸前高田市広田町黒崎の広田半島の東先端にある岬。

陸前高田市広田町黒崎の広田半島の東先端にある岬。

碁石海岸みたいな名のある観光地は別として、三陸のこのあたりで車で近くまで行けそうな岬ってあまりないなぁ、、と地図見てて見つけたのがこの「黒崎仙峡」

カッコイイ名前だけど道には「黒崎仙峡温泉」の案内しかなくて、景色はみれないのかな、、と不安に思いつつ来てみたら、広い駐車場の前にちゃんと遊歩道の案内や展望台が標されてて一安心。

さっそく展望台へ歩いてみた。

周りは朝の雰囲気で爽やかで、朝露に濡れた草原でスズメが(調べたらカワラヒワという鳥だった)戯れていた。

まず車道を歩いて「黒崎仙峡温泉」の前から岬の丘の林道を登る。

その車道の先に見える浜の海も気になったけど、まずは展望台だよね。

勾配はほどほどですぐに丘の上の遊歩道に交差した。

細い松の林は朝日が充分差込んでいい雰囲気。ここでも道にスズメ(こちらはホオジロ)がチョンチョン歩いて先導してくれてた。

傍らに幾つも咲いていたのっぽな座禅草みたいな変な花(ウラシマソウ)を眺めつつ進むと、赤い鳥居の「黒崎神社本宮」というのがあったので拝んで進んだ。手作り感ある社だけど、駐車場の手前にあった大きな神社の本宮で、昔は此処にあった神社だったらしい。

神社の先で少し視界が開けて急峻な崖の間に朝日眩しい海が見えた。

何の説明もなかったけど、これが「仙峡」かな?

そのすぐ先の岬の突端に展望台があった。

が、

展望台は入口を紐でしばられて「立入禁止」になっていた。がーん。

見ると展望台の手摺の柵がガタガタになってた。

で、

その展望台からの眺望。。。

んー海が広く見えていい眺め。

周りの岩ゴツゴツの感じもいいし、波が荒くて岩に当たって渦巻く潮の白と青が激流的で凄かった。

展望台の脇から覗いてみると、、展望台、隅の柱以外の柱木組みが崩れてた。。なるほどこれは危ないや。立入禁止もムベナルカナ。

この展望台の下が以前の展望所だったのかな?崖の手前に柵が見えた。

そこには下りられなかったけど、岩の上から残った柱越しに海を覗いてたら、目の前の波がブチ当たる岩礁が良く見えた。

たまに来る大波がブチ当たる音が凄く、ドッパーーン と、飛沫も高く舞い散って、まるで花火みたいで気持ちよく見飽きることなくしばらく眺めていた。

そして来た道を戻る。

岬は眺めよかったけど「仙峡」という感じじゃなかったな、、と、覗けそうな海を覗きながらゆっくり戻ってみた。

西側の崖下も岩との間が狭くなってるけど「仙峡」って程じゃないし、、

やっぱ来るときに最初に覗けたここかなぁ、、(そうだったらしい)

まだ朝日眩しく完全に逆光でうまく写せなかったのが残念。

帰って調べたら、強い波による侵食で出来た岩窟が底にあって年に一度潮が引いた時に水面に姿を見せるそうだ。

崖の上に同じ大きさの岩が二個あって(写真では一つしか見えないけど)「天狗の投げ石」と言うそうだ。

戻る途中で東側の海岸も道脇の茂みの先で覗けた。

遊歩道はずっと東側の海岸沿いに続いてて、この先にも展望台があるみたいだったけど、進まずに元の道に下りた。

その代わりにちょっとオマケで、最初に気になった車道の先の浜に下りてみた。

ここは元は港だったっぽい船を下ろす斜面と埠頭がある小さな湾で、「黒崎仙峡温泉」の下なので温泉から見下ろせるであろう景色。ここもやっぱり波が強くドッパーンと岩に当たってた。

とくに埠頭の先に当たる波が高く舞い上がって凄かったので、ズームして構えてたら、手前の浜辺のオオサンショウウオみたいな岩でドッパーンときてて驚いた。

波は強さと角度でどこで強く当たるか分からないもんだね。浜には近づかずに道から眺めて、満足したトコで駐車場に戻った。

あ、戻ってきてから駐車場の前の「黒崎神社」も見ていこうと思ってたんだけど、先に上で本宮に詣っちゃたからいいかな、、と見送った。

タグ:楽:眺 楽:音 景:海 景:岬 景:岩 景:崖 景:森 景:浜 観:宮 動:鳥 植:花

久慈駅前の県道沿いにある、2013年に放送されたNHKの朝ドラ「あまちゃん」の記念館。

久慈駅前の県道沿いにある、2013年に放送されたNHKの朝ドラ「あまちゃん」の記念館。

ここは資料を見るとかお土産を買うとかいうよりも、ファンの人達が気持ちを通わせる空間みたいな優しい雰囲気だった。

ここは資料を見るとかお土産を買うとかいうよりも、ファンの人達が気持ちを通わせる空間みたいな優しい雰囲気だった。 九戸村山屋の九戸IC近くの県道沿いにある道の駅。

九戸村山屋の九戸IC近くの県道沿いにある道の駅。 さてさて

さてさて

そして店内も見てまわって、これも外せないよね「南部煎餅」。大谷煎餅店という九戸の店のを購入。

そして店内も見てまわって、これも外せないよね「南部煎餅」。大谷煎餅店という九戸の店のを購入。 二戸市石切所枋ノ木の二戸駅前県道沿いにあるバーガーショップ。

二戸市石切所枋ノ木の二戸駅前県道沿いにあるバーガーショップ。 そして10時過ぎにまた来た。

そして10時過ぎにまた来た。

なんかさぁ、

なんかさぁ、 二戸市福岡城ノ内にある城跡。

二戸市福岡城ノ内にある城跡。

盛岡市内丸にある神社。

盛岡市内丸にある神社。

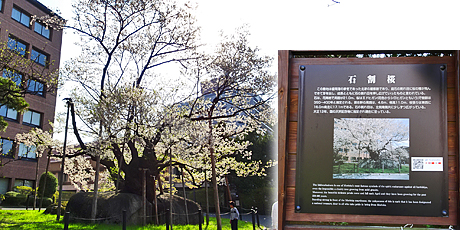

盛岡市内丸の裁判所前にある桜の古樹。

盛岡市内丸の裁判所前にある桜の古樹。

陸前高田市広田町集の広田半島の南先端にある岬。

陸前高田市広田町集の広田半島の南先端にある岬。

陸前高田市広田町黒崎の広田半島の東先端にある岬。

陸前高田市広田町黒崎の広田半島の東先端にある岬。

釜石市唐丹町本郷にある石。

釜石市唐丹町本郷にある石。

釜石市甲子町の283号沿いにある道の駅。

釜石市甲子町の283号沿いにある道の駅。 そのトイレは、扉が湾曲してて回すように横に引いて開けるタイプ。

そのトイレは、扉が湾曲してて回すように横に引いて開けるタイプ。

そして自販機で地元の釜石鉱山の水「仙人秘水」を買った。

そして自販機で地元の釜石鉱山の水「仙人秘水」を買った。