鶴岡市早田戸ノ浦の7号沿いにある道の駅。

鶴岡市早田戸ノ浦の7号沿いにある道の駅。

よく寄る道の駅で、寝るだけのことの方が多いけど馴染みの場所。

点景にするのはもう三度目。

たしか朝早めから食事できるんだよな、と思って寄ってみた。

まず駐車場脇の店ではイカ焼きとかでイイ匂いしてたけど、メインの食堂に行ってみたらこっちも8時からの営業で普通に開いていた。ありがたい。

メニューも朝食用とかではなくて(11時から20食限定の海鮮丼以外)普通メニューなので、黒板にある「本日のおすすめ」も含めて目移り、、何を食べようか少し迷った。

メニューも朝食用とかではなくて(11時から20食限定の海鮮丼以外)普通メニューなので、黒板にある「本日のおすすめ」も含めて目移り、、何を食べようか少し迷った。

そしてやっぱり「本日の~」から「ハタハタ焼魚定食」とチョイ足しで「バイ貝刺」にしてみた。

実はハタハタって初めて食べたんだけど(多分、、)さっぱっりしてるけど甘みが爽やかでイイ味の魚だった。おいしいねぇ。

頭からまるまるパクリで、御飯もすすんだ。

そしてバイ貝も爽やかな甘み。バイ貝って巻き貝だよね。串焼きとかになる。若干の粘り気が巻き貝っぽく感じるけど、こうして刺身で食べると立派な貝料理だね。おいしかった。

食後は売店も覗いてみた。

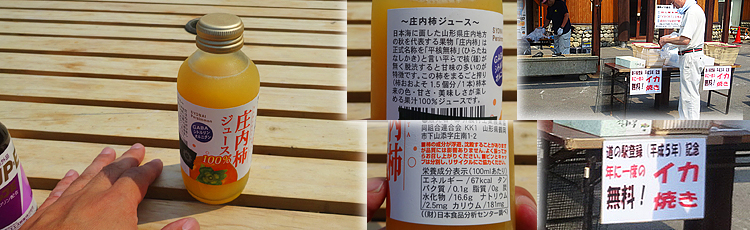

「庄内柿ジュース」というのが気になって買ってみた。柿のジュースって珍しいよね。鶴岡でも柿農園を抜けてきたしね。

(レジでサ-ビスとか言ってエスカップをくれた、、栄養ドリンク扱いなのかな)

そして外で座って飲んでみた。 ん?あれ?これって柿か?桃じゃないの?柿ってどういう味だったっけ?とよく分からないけど飲みやすくおいしいジュースだった。

飲みながら見てたら、売店の入口に「道の駅フェスティバル」と出てて、イカ焼き無料!となってた!おおー。先着何人くらいだろう?でもまだ炭をおこしてるトコだし、並んでる人もいないからまだまだ先だよね。(今やっててもお腹一杯でムリ、、) 脇の売店の有料のイカ焼きも今日の売上げは心配だね。なーんて思ってちょっと覗くと、イカ以外にも色々あって、焼いてて問題なさそう。

脇の売店の有料のイカ焼きも今日の売上げは心配だね。なーんて思ってちょっと覗くと、イカ以外にも色々あって、焼いてて問題なさそう。

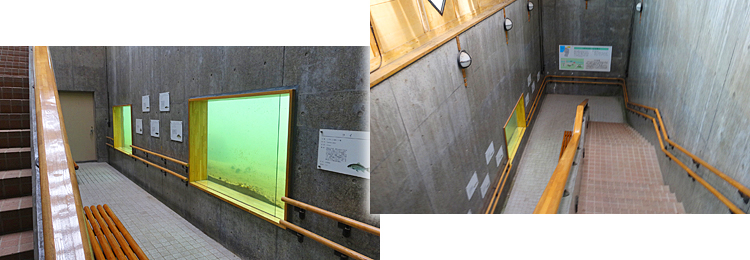

そして水槽とかあったりして、見るとクロダイオコゼや毛ガニが泳いでたりした。

実は館内の売店と食堂の間にある大きな水槽が、汚れててよく見えなくて残念だったのでその代わりって感じで楽しめた。

この外に並んだ店もなかなか本格的だなぁ。

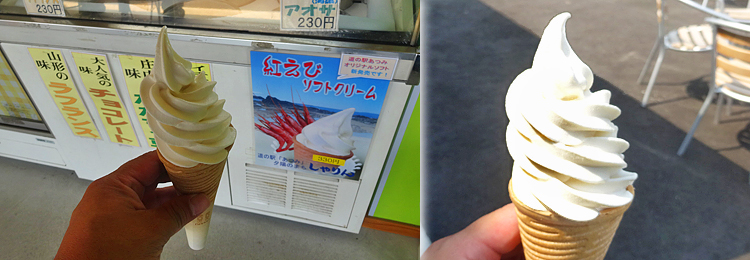

そしてその並びのアイス店を覗くと道の駅あつみオリジナルという「紅えびソフトクリーム」なんっていうのがあった。あー柿のジュースよりこっちだったかな、、なんて思ったけど、いやいやソフトくらいいけるだろうとか思って買ってみた。

また乾燥エビとかが刺さってるとか、砕いて振りかかかってるとかなんてのを想像してたけどアニハカランヤ。見た目白い普通のソフトで、クリームに混ぜてあるタイプだった。これは意外。

で、食べるとバッチリえび味!えびせんクリームみたいなしっかりエビなソフトでうまかった。

これは食べてよかった。

すぐ脇の線路には二両編成の羽越線が通ったり、トイレの奥の休憩室には畳部屋があったり、「渚の黒鯛釣り発祥の地」とかいって黒鯛の剥製があったり、いろいろありすぎたけど割愛。

食べてウロウロするだけで海辺も歩いてないのに一時間ものんびりしちゃった。

鶴岡市羽黒町松ケ岡にある国指定史跡。

鶴岡市羽黒町松ケ岡にある国指定史跡。

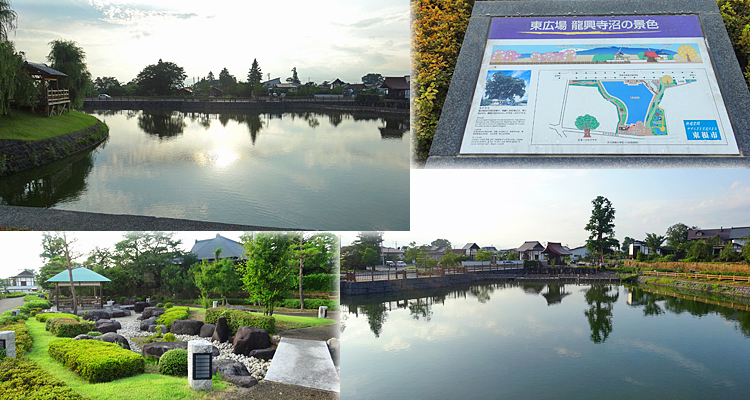

鶴岡市馬場町にある城跡の公園。

鶴岡市馬場町にある城跡の公園。

ゆっくり歩いてたら朝日がさしてきた。

ゆっくり歩いてたら朝日がさしてきた。

鶴岡市文下村ノ内にあるケヤキの巨木。

鶴岡市文下村ノ内にあるケヤキの巨木。

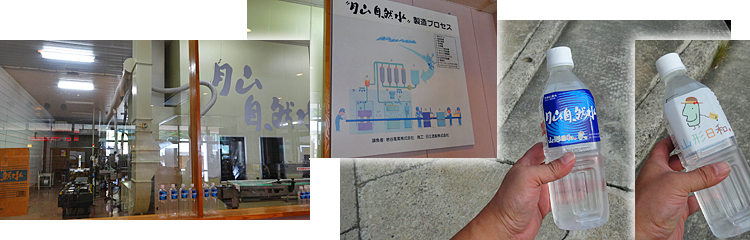

西川町水沢の112号沿いにある道の駅。

西川町水沢の112号沿いにある道の駅。 ってわけで「こくわ塩麹ミックスソフト」(メニューにはない)

ってわけで「こくわ塩麹ミックスソフト」(メニューにはない)

酒田市北部を流れる二級河川日向川水系の荒瀬川中流の川底が覗ける観察室。

酒田市北部を流れる二級河川日向川水系の荒瀬川中流の川底が覗ける観察室。

さて、駐車場に戻ってフト見ると、対向車側の道の脇に東屋の屋根が見えていた。

さて、駐車場に戻ってフト見ると、対向車側の道の脇に東屋の屋根が見えていた。 遊佐町菅里菅野の7号沿いにある道の駅。

遊佐町菅里菅野の7号沿いにある道の駅。 さて、

さて、

炭火串焼きコーナーも賑やかでうまそうだったので、ひとつ買ってみた。

炭火串焼きコーナーも賑やかでうまそうだったので、ひとつ買ってみた。 獅子ヶ鼻湿原を歩いてきた後で結構疲れたし時間かかったし、「大王」っていうのが何なのかわからないし、(湿原だけ行くつもりだったので案内板でも見てなかった)ドン詰まりの道だから同じ道を戻らなきゃならないしって事で迷わず通過、、のつもりだったんだけど、分岐点に来たらやっぱ気になって結局行ってみた。

獅子ヶ鼻湿原を歩いてきた後で結構疲れたし時間かかったし、「大王」っていうのが何なのかわからないし、(湿原だけ行くつもりだったので案内板でも見てなかった)ドン詰まりの道だから同じ道を戻らなきゃならないしって事で迷わず通過、、のつもりだったんだけど、分岐点に来たらやっぱ気になって結局行ってみた。

そこからま数分歩くと、今度は「炭焼き窯」があった。このコースはいろいろと飽きさせないね。

そこからま数分歩くと、今度は「炭焼き窯」があった。このコースはいろいろと飽きさせないね。 そしてそのすぐ先、ちょこっと坂を上がると「あがりこ大王」到着。

そしてそのすぐ先、ちょこっと坂を上がると「あがりこ大王」到着。

木道の入口まで戻ると団体さんが引率にレクチャーされてた。

木道の入口まで戻ると団体さんが引率にレクチャーされてた。

あちこちに沢山ある案内によれば、この大ケヤキは樹齢1500年以上。幹周16m、直径5m、樹高28m。

あちこちに沢山ある案内によれば、この大ケヤキは樹齢1500年以上。幹周16m、直径5m、樹高28m。