岡山市北区吉備津にある神社。

岡山市北区吉備津にある神社。

備前、備中、備後の三備の吉備国の総鎮守。桃太郎のモデルの大吉備津彦命を祀る神社。

ここは昔、まだCR-X乗ってた若いころ(25年前)に来たことがあって、城巡り以外で寄り道とか滅多にしてなかった頃だったので印象深い。

とかいいながら駐車場あたりは全然憶えてなかったけどね。

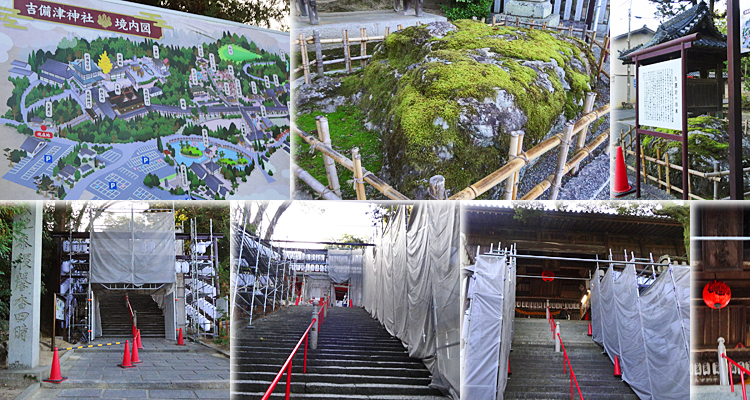

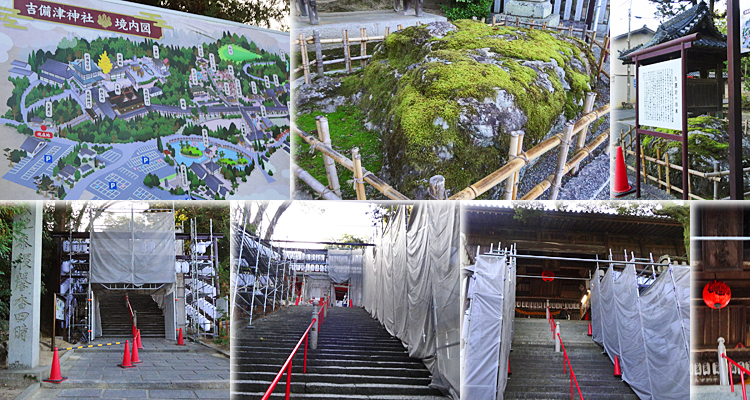

さて、参道の石段の前に御手水と案内板があった。そういえば鳥居はなかったけど脇に「矢置岩」という苔生したイイ感じの岩のがあった。なんでも吉備津彦(桃太郎)と温羅(鬼)が共に射ち合って空で衝突して落ちた矢を置いた岩だそうだ。んー凄いような凄くないような。

そして参道の石段は工事中で足場が組まれてシートで幕が作られてた。ひょっとして通れないのか?と焦ったけど、作業止めて通していただけた。提灯枠の改修工事だそうだ。

途中の北随神門(国重文)もよく見えないままくぐって登りきると、門のような授与所の間から屋根が続いだすぐ前が拝殿だった。

大きな神社なのに珍しいくらい参道からすぐの順路で参拝できる神社だなぁと思った。(他が些と煩わしいくらい廻らされることが多いんだよね)しかもこの社殿は本殿と結合した唯一無二の「吉備津造」という建築様式で応永32年(1425)の室町時代に再建された国宝。

拝んで境内を見ると御神木のイチョウの木の落ちた葉を掃除する巫女さん方が見えた。

巫女さん方を遠目に見て何故かそれで満足して広場へは進まずに、周りを見まわしながら、登ってきた石段を振り返って北随神門のキレイな檜皮葺きの屋根を見下ろしつつ、此処で一番印象的で気に入ってた回廊へ進んだ。(って、違うだろー そっち行く前に広場に出て本殿を眺めなきゃダメでしょー 国宝だぞー なに巫女さん遠目に見て満足してんだよー と帰ってから思った。25年前はちゃんと見てたからいいか。。)

入口にタッチパネルの案内番が立ってて最新な感じがチグハグなのも面白い天正7年(1579)再建の全長360mの長い回廊。なぜかこれは県の重文。この山の稜線に沿って真っすぐ下る回廊は凄くイイ歩きたい景色。肩書なんかどうでもいいね。

まずは少し膨らむように下って中間の南随神門に進む。

この南随神門は延文2年(1357)の再建でこの神社で最古の建築物で国重文。でも申し訳ないけど門は景色的に中間のアクセントでしかなく、じっくり見ずにくぐりぬけてその先に続く回廊に進んだ。

南随神門からは凹むような下り坂。外の眺めもよく池が見下せた。

そして横にしっかりした社の幾つかの末社も見えた。とくに左方の吉備津えびす宮は明治期に祭祀された新しいものらしいけど堂々としてた。

他にもいくつかの末社への道やアジサイの坂への道などあって、右方に御竈殿というのへの回廊の分岐もあったけど、折れる気はなく真っすぐ進んだ。

その右方は些こっと楓が紅葉してたり、水車があったり、弓道場があったりした。

回廊の一番奥の先は何もなく、左に折れて少し坂を上がると本宮社というのがあった。

奥に戻って右に外に出た。えっとたしか25年前はまた折り返して回廊を登って戻ったと思ったけど、登る回廊は思ったほどいい景色でもなかったと記憶してるし、やっぱりまた登る気はなく、外の道で戻ろうと思った。

出た先には少し草臥れた長屋門と半分枯れた松の木があって、神領会所とあった。江戸時代から御朱印領となったこの地を治める役場であり社務所であったそうだ。

少し離れちゃった回廊を見つつ道を進んだ。外から見る回廊は特に魅力もなくパッとしなかった。

だんだん日も差してきて明るくなって、脇に咲いた花とか見ながら歩いてたので気分良かった。備中高松からこっち思いきり冬な感じだったけど、花を見るとまだ秋だと思えた。これはヒルガオかな。(葉っぱが丸いからノアサガオっぽい)

そして上から見えてた池に出た。対岸の寺は別だけど、池の中の島にある宇賀神社は吉備津の末社だそうだ。

とてもいい雰囲気で、赤い橋に赤い社殿がキレイで池の錦鯉もキレイで、ちょっとあざとい楓も少しだけで控えめでよかったし、池に張り出してた松の感じが素敵だった。

そしてここらからは本殿も南随神門も見えたし回廊もいい感じだった。この回廊の土台の石垣積みはいつの時代の物だろうね。時代時代で新しくきれいに補修して歩きやすくなってるんだろうな。(だから国指定じゃないんだろうな)

犬養毅の像の駐車場でラジオ体操する人たちを横目に(ずいぶん時間ゆっくりだよね)車を停めた駐車場に戻った。

犬養毅の像の駐車場でラジオ体操する人たちを横目に(ずいぶん時間ゆっくりだよね)車を停めた駐車場に戻った。

車に乗り込む前に自販機で飲み物買いつつ、些こっと松並木の参道を覗いてさわりだけ歩いてみた。

思いのほかちゃんと舗装されて幅もある参道で、これは車で通りたい道だねぇ。。とか思った。(けど25年前の日誌見たら、その時はここを車で通ってた。 っていうか「180号を走っていたら綺麗な松並木が目についたので曲ってみた」と書いてた。。並木に誘われてたまたま来てみたんだったっけ。そうだったっけ。)

ちなみに昔のコワク→ この日の日誌→

タグ:観:宮 観:石 観:伝 観:重 観:道 観:池 植:花

京都市南区吉祥院這登西町の171号沿いにあるラーメン店。

京都市南区吉祥院這登西町の171号沿いにあるラーメン店。 カウンター席に着いて、メニューも勝手も分かってるのでとくに迷わずいつものようにラーメンと鉄板チャーハンを頼んだ。

カウンター席に着いて、メニューも勝手も分かってるのでとくに迷わずいつものようにラーメンと鉄板チャーハンを頼んだ。

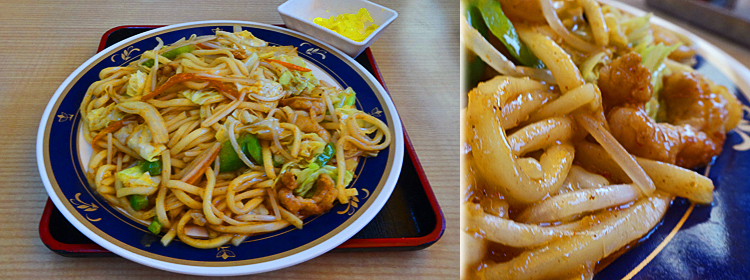

たつの市揖保川町片島の2号沿いにある食堂。

たつの市揖保川町片島の2号沿いにある食堂。

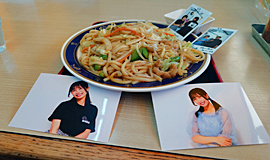

そして、焼きたてで熱くてしばらく食べられなかった。湯気見て待ってて「そういえば」と思い出して本日のチェキと生写真でチェキ飯にした。なんか最近、こうして食事を飾ってやっと戦利品として実感して落ち着くようになってきちゃった。。

そして、焼きたてで熱くてしばらく食べられなかった。湯気見て待ってて「そういえば」と思い出して本日のチェキと生写真でチェキ飯にした。なんか最近、こうして食事を飾ってやっと戦利品として実感して落ち着くようになってきちゃった。。

岡山市北区吉備津にある神社。

岡山市北区吉備津にある神社。

犬養毅の像の駐車場でラジオ体操する人たちを横目に(ずいぶん時間ゆっくりだよね)車を停めた駐車場に戻った。

犬養毅の像の駐車場でラジオ体操する人たちを横目に(ずいぶん時間ゆっくりだよね)車を停めた駐車場に戻った。 岡山市北区高松にある城跡。

岡山市北区高松にある城跡。