下野市薬師寺の4号バイパス沿いにある道の駅。

下野市薬師寺の4号バイパス沿いにある道の駅。

何度も寄ってる道の駅。いつも混んでるんだけどね。点景は五回目。ん、そんなにあげてたっけ。。

今回特別いつもと違うわけではないけど、まぁいいか。

夕方に近い午後で混んでたけどトイレ近くで停められてラッキー。

真正面の西日が低く車を照らしてた。

デカいダルマと変な滑り台の塔楼が気になる。子供じゃないから登れないのが悔しい。まぁ何の眺めがあるわけでもないけどね。

さて、こんな時間だけど昼めし食べてなくてここで食事するつもりで来てみた。

先ず店に入るとフードコートっぽい売店脇の食堂は、いつも気になってた地元野菜の野菜炒め定食が売り切れ。カツ丼でもいいけど面白味薄いのでパス。奥のちゃんとしたレストランは、昔あった「しもつけ丼」と言うのはもうなくなってたのでパス。

で、結局また外のスナックコーナー。鮎の専門店「ぎょれん」で鮎飯。それと下野市内にあるお気に入りモツ屋本舗「まるぶん」でもつ煮を買った。

まだ日は眩しく寒さはしのげたのでベンチで食べた。

この鮎飯は前に食べておいしかったと思ったけど、子持ちの玉子が沢山で鮎の味は薄かった。あれ?こんな感じだったっけ、、とよく考えたら、前に食べたのは他の道の駅だったかも。。(喜連川かな)

もつ煮はなんかモツだらけで驚いた。煮込みっていうとゴボウとかニンジンとかが多くてあれ?モツはもうないの?っていうのがありきたりだけど、これはもうモツだらけ。野菜はネギだけであとは全部モツ。うまかった。食べる配分なんか考えずに味わえてうれしかった。店の方のもこんなかんじだったっけ?たまには店の方行ってみようかな。

食べ終えて少しゆっくりして車に戻った。

食べ終えて少しゆっくりして車に戻った。

まだ夕日は低いまま真横から駐車場を照らしてて眩しかった。

大田原市蛭畑の400号沿いにある酒蔵。

大田原市蛭畑の400号沿いにある酒蔵。

宇都宮市下平出町の県道沿いにあるラーメン店。

宇都宮市下平出町の県道沿いにあるラーメン店。 メニュー見るとメインは麻婆味噌ラーメンと吟醸味噌ラーメン。

メニュー見るとメインは麻婆味噌ラーメンと吟醸味噌ラーメン。

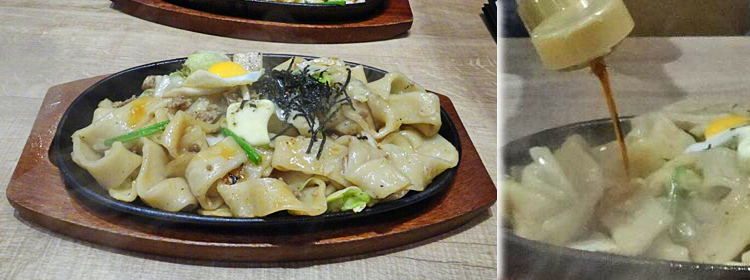

小山市天神町の県道沿いにある焼うどん店。

小山市天神町の県道沿いにある焼うどん店。 店は空いてて好きなトコ座れたのでもちろん停めた車の前のテーブル席。

店は空いてて好きなトコ座れたのでもちろん停めた車の前のテーブル席。

塩谷町上平にあるJAの農産物直売所。

塩谷町上平にあるJAの農産物直売所。

佐野市田島町の県道沿いにあるラーメン店。

佐野市田島町の県道沿いにあるラーメン店。 気を付けたいのは、うっかり佐野ラーメンじゃない店に入ってしまわないようにというトコだけど、いままでさすがにそんなことは一度もない。自分が知らなかっただけのチェーン店とかでも店の雰囲気見た目で分かるからね。

気を付けたいのは、うっかり佐野ラーメンじゃない店に入ってしまわないようにというトコだけど、いままでさすがにそんなことは一度もない。自分が知らなかっただけのチェーン店とかでも店の雰囲気見た目で分かるからね。

真岡市台町にある城跡。

真岡市台町にある城跡。

戻って来るとさっきの端の東屋から行屋川水辺公園の口方向が望めた。やっぱここが一番眺めいいね。櫓を建てるならここだね。東屋を櫓風にしちゃえばいいのに、なんて、だんだん自分も邪道になってきたなぁ。

戻って来るとさっきの端の東屋から行屋川水辺公園の口方向が望めた。やっぱここが一番眺めいいね。櫓を建てるならここだね。東屋を櫓風にしちゃえばいいのに、なんて、だんだん自分も邪道になってきたなぁ。 那珂川町北向田の293号沿いにある道の駅。

那珂川町北向田の293号沿いにある道の駅。

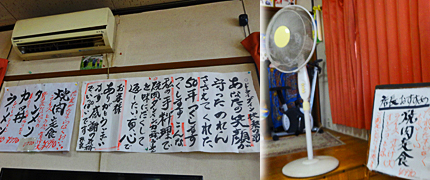

小山市飯塚の県道沿いにあるドライブイン食堂。

小山市飯塚の県道沿いにあるドライブイン食堂。 「こちらにどうぞどうぞ」と呼ばれた座敷も広くエアコンの前のテーブルに座ったけど全然効ききってなく涼しさは気のせい程度だったので、扇風機の前の席に移った。

「こちらにどうぞどうぞ」と呼ばれた座敷も広くエアコンの前のテーブルに座ったけど全然効ききってなく涼しさは気のせい程度だったので、扇風機の前の席に移った。

壬生町国谷の県道沿いにある道の駅。

壬生町国谷の県道沿いにある道の駅。