桜川市真壁町の市街で行われる祭典。

正直言って、雛祭りなんて柄じゃないとか思って場違い感満点で歩き出してみたけど、文化財家屋の多い古い町並み(重要伝統的建造物群保存地区)の市街全体で雛人形を飾ってて、賑わってて面白かった。

ちょっと地震の影響で補修中だったり崩れかけだったりのある意味ナチュラルな姿の文化財の蔵や建物内に飾られた雛人形は雰囲気も良く華やか。

それだけじゃなくて、普通の商店や一般の家の出窓や玄関などにも飾られたりしてて、普段なら間違いなく踏み入れないような店や人んちを覗いて歩き廻れて面白い。

特別巨大な物とか風変わりな物があるわけじゃないけど、街全体を散策する楽しみと相まって老若男女だれでも充分楽しめる祭典だった。

雛は昭和の物、大正の物、明治の物から江戸時代の物まで飾られて間近に見れて、色んな時代を越えて来た歴史ある町の彩りを感じられた。

平成はないのかな?とか思ってたら面白い物があった。

当世はやりのゆるキャラというか御当地キャラの「いしおさん」。

BIGLOBEのネット投票で1位になったこともあるキャラだそうだけど、、知らなかった。

そんな「いしおさん」のキグルミが文化財建築店舗「石匠の見世蔵」の入口に置かれてて不思議なミスマッチ。

店の中は「いしおさん」風な石灯籠が売られてて雛壇にもなってて可愛かった。これはモロ平成だよね。

さて、結構はしゃいであちこち入り捲くって片っ端から見捲くって写真撮り捲っちゃった。

全部載せたいトコだけど、それはあまりにも多すぎるししつこいと思うのでヤメとく。

その中で得に濃かったのが明治の呉服商「潮田家住宅」

有形文化財の見世蔵は築100年を越す建物なのに、からげ棒にフランクや中華饅とそばうどんの休憩場になっちゃってるラフ感覚。

でも奥に入ると見事な雛壇が昭和大正明治に江戸時代と並んで飾ってあった。

いやぁ江戸時代の雛ってすごいよね。

でもディテールは違えどどの時代でも娘を大事にする心に変わりはなく、そんな愛情の歴史の深さを感じるね。

もう江戸時代に祝われた娘さん達はとっくにおばあさんも通り越して土の下だろうけど(昭和でさえばあちゃんだよね)、その祝われて育った証は何時までも彩り艶やかに飾られて凄いなと思った。

さて他に面白かったのは築160年の「旅籠ふるかわ」の二階の出窓に飾られた雛。

建物ごと雛飾りって感じで見事。

そしてその近くの筋向いの「川島書店見世蔵」

ここは飾り方が風流で、階段のような段飾りや古箪笥に並べられた江戸時代の雛がしっとりといい感じだった。

それぞれの店がそれぞれ違った見せ方で面白い。でもこれはさすがにちょこっと歩いただけじゃ全部は見れないね。

で、ぐるっと周ってたら神社があった。

で、ぐるっと周ってたら神社があった。

何の神様だろうとちょっと覗いてみたら、ここも見事に雛飾り。

徹底してるなぁ。

神社は「神武天皇遙拝殿」という神武天皇を拝む社。ちょっと神社とは違うのかな。

隣には「真壁伝承館歴史資料館」というのがあった。

常時入場無料だそうなのでいづれ別の機会に寄ろうと思ってパス。

その向かいの店に行列が出来てた。

「昔コロッケ」だそうだ。うまいのかな?これも次回にとっとこう。普通の日なら行列になってないだろう。

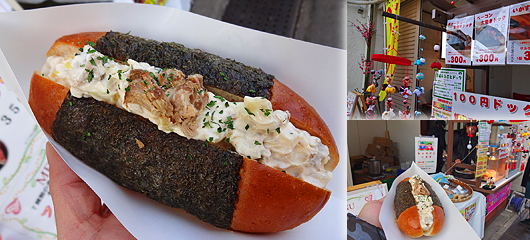

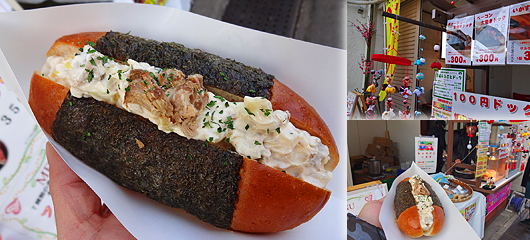

で、その先の店で気になって買ってみたのが「茨城ふるさとドック」

で、その先の店で気になって買ってみたのが「茨城ふるさとドック」

こちらは列になってなかったからゆったり買えたけど、自分が買ってたら人が並び始めた。。。(気持ちわかるけどね(^^ゞ)

チャーシューとベーコンとイカ墨ウインナーの三種類あって少し迷ったけど、オススメを聞いたらチャーシューだというのでそれにした。

味は茨城名産野菜を織り交ぜた特製マヨがメイン。

「3種類の野菜は何でしょう~」となぞなぞにされちゃった。

シャキシャキしてて美味しく蓮根はわかったけど他はわからなかった。。

答え知りたかったけど混んできちゃったので諦めた。

そのあとも村井醸造の酒蔵工場を見たり、歩いて色々見たりして一時間半たっぷり楽しんだ。

で、

街中のあちこちで見かけてたのが「すいとん」。これはご当地メニューっぽくなってるのかな?

僕は「すいとん」大好きなので、街を回って最後に食べようっと楽しみに歩いてたんだけど、、すっかりのんびり回りすぎちゃって、駐車場近くまで戻る頃には4時を回っちゃってどこも店じまい。。

「ごめーん売り切れー」ということで、これもまた次回?(イベントじゃないと食べられないかな、、、)

いやー真壁の市街は何度か来てて、普段は人通り少なく古い建物の密度も疎らな感じでパッとしない印象だったけど、これはイイね!

歴史ある建物と現在のものと一体になって華やかに飾った祭典。

たまたまだけど寄ってよかった。

タグ:楽:催 楽:歩 観:街 観:建 観:飾 観:具 観:キ 観:宮 餐:ば

土浦市木田余の354号沿いにある農産物直売所。

土浦市木田余の354号沿いにある農産物直売所。

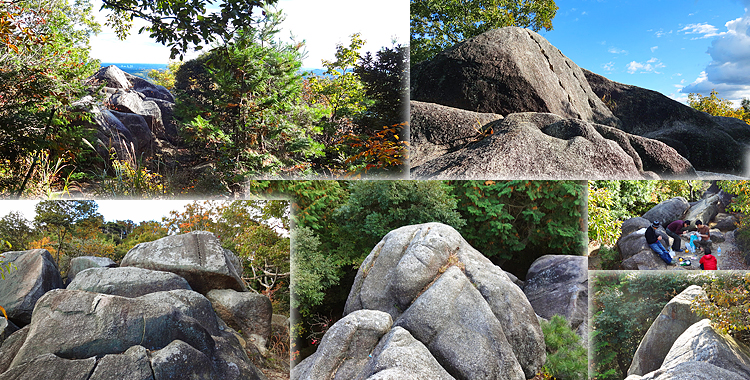

んーまだツツジは早いんじゃないの?とは思ったけど、来てみたら入口の「つつじこうえん」と型どったツツジは咲いてたし、車も入口脇に停められたので歩いてみた。

んーまだツツジは早いんじゃないの?とは思ったけど、来てみたら入口の「つつじこうえん」と型どったツツジは咲いてたし、車も入口脇に停められたので歩いてみた。 で、山の斜面の緩やかな坂を登った。

で、山の斜面の緩やかな坂を登った。

ホントは笠間稲荷でも行って稲荷寿司でも食べようかとか思ってたんだけど、匂いに誘われ空腹に負けてここの展望台下の売店で蕎麦食べちゃった。

ホントは笠間稲荷でも行って稲荷寿司でも食べようかとか思ってたんだけど、匂いに誘われ空腹に負けてここの展望台下の売店で蕎麦食べちゃった。

石岡市月岡の県道沿いにある食堂。

石岡市月岡の県道沿いにある食堂。

食べてる途中で、お店の人がサービスでちょこっとだけ残ってた今年最後のイノシシ肉を焼いて出してくれた。

食べてる途中で、お店の人がサービスでちょこっとだけ残ってた今年最後のイノシシ肉を焼いて出してくれた。 雑炊用だったご飯は普通に食べちゃってたので、最後にうどん追加して投入。

雑炊用だったご飯は普通に食べちゃってたので、最後にうどん追加して投入。 最後にデザートまで出た。

最後にデザートまで出た。

まだ三分咲きといったとこかな。

まだ三分咲きといったとこかな。

唯一車で登ってきた入口の道脇が堀の形を成してて、そういえば城跡らしい感じになってた。

唯一車で登ってきた入口の道脇が堀の形を成してて、そういえば城跡らしい感じになってた。

で、ぐるっと周ってたら神社があった。

で、ぐるっと周ってたら神社があった。 で、その先の店で気になって買ってみたのが「茨城ふるさとドック」

で、その先の店で気になって買ってみたのが「茨城ふるさとドック」 古河市鴻巣にある広い公園。

古河市鴻巣にある広い公園。

その奥には「古河公方館跡」というのがあった。

その奥には「古河公方館跡」というのがあった。

ぐるっと歩くと「春草席」という、切れた橋みたいな展望台があった。

ぐるっと歩くと「春草席」という、切れた橋みたいな展望台があった。

境町新吉町の境大橋の袂の県道沿いにある道の駅。

境町新吉町の境大橋の袂の県道沿いにある道の駅。

なんだろう。御高齢のお客さんが多いから常に食べやすいように工夫してるのかな?

なんだろう。御高齢のお客さんが多いから常に食べやすいように工夫してるのかな?

菅生沼じたいは長い湿地帯を含んで常総市にまで広がる一体を指すそうで、上沼が坂東市、下沼が常総市になる。

菅生沼じたいは長い湿地帯を含んで常総市にまで広がる一体を指すそうで、上沼が坂東市、下沼が常総市になる。

行方市麻生にある日帰り温泉。

行方市麻生にある日帰り温泉。 さて、風呂は三階の展望風呂。

さて、風呂は三階の展望風呂。 さて、二階が休憩広間。

さて、二階が休憩広間。