茨城町中石崎の涸沼近くにある自然公園。

何度かトイレだけの休憩で寄ったことあったけど歩いたことはなかった所。

今日もちょっとトイレだけーのつもりで車おりたんだけど、「ヒヌマイトトンボ」のパネルを見たので気になって受付の人に「園内でヒヌマイトトンボって見れるんですか?」と訊ねてみた。

ら、「園内にはいませんね、、、涸沼の畔の芦の茂みにいるそうですが、はっきりと『いる場所』というのは教えてもらってません」だそうだ。。

「ヒヌマイトトンボ」というのはこの涸沼で発見されたトンボで汽水域の葦腹にいる絶滅危惧種の糸蜻蛉。

絶滅危惧種な上に葦の茂みから出ることが殆ど無いんじゃ涸沼に歩いてもお目にかかれないやね、、、

車に戻ろうと思ったけど、園内案内を見たら「展望広場」とあったので涸沼が広く見下ろせるかな?とか思ってやっぱり園内を軽く歩いてみることにした。

まず入口からまっすぐ歩くとウッドデッキの木道に葦の茂みがあった。イヤミかw

「そんなこと言ってひょっとしたらいるかも」とか思って眺めてみたけど、この池が汽水なわけもなくすぐに諦めた。

そしてその先に進んで「アジサイの谷」に進んでみた。

まーだアジサイはチラホラしか咲いてなかったけど、けっこう谷らしい谷で、遊歩道もけっこうワイルドで、登って歩いてみたら高く伸びたアジサイの間をくぐるような密林っぽいコースだった。

そのチラホラ咲いたアジサイを見てたら、アジサイって意外と種類あるんだね、、と気がついた。いままで普通のアジサイとガクアジサイだけかと思ってた。

そして「わいわい広場」という所を抜けて、公園の一番上の奥の先の「展望広場」へ進んでみた。

けど、

沼側にあまり開けておらず、木々に隠れて涸沼もイマイチな眺め。。だれーもいなくて静かな芝生の広場ので寝転がってのんびりするのにはよさそうだけど、これは「展望広場」とはいえない場所だった。

そこから丘の端側を歩いて、一番広い「太陽の広場」というトコに進んでみたら、こっちの方が開けてて涸沼を広く見渡せた。

いい眺めでよかった。取り敢えず歩いた甲斐はあった。

と、ここらで友達から用事済んで下の駐車場まで来てると連絡入り、急いで歩いて入口に向かった。

道はこちらの方が歩きやすく、山中の雰囲気もよくいい公園だった。

丘をおりるとすぐに公園入口、手前の道沿いのアジサイも花が大きくきれいだった。(その部分は花じゃないとか細かい話はヌキね)

稲敷市境島の51号沿いにある自販機コーナー。

稲敷市境島の51号沿いにある自販機コーナー。

さっそく弁当を購入。

さっそく弁当を購入。

利根町横須賀の県道沿いにあるラーメン店。

利根町横須賀の県道沿いにあるラーメン店。 で、店に入るとカウンター席の逆の奥に製麺機が見えた。おお自家製麺かなるほど気合い入ってそうだ。

で、店に入るとカウンター席の逆の奥に製麺機が見えた。おお自家製麺かなるほど気合い入ってそうだ。

水戸市杉崎町の50号沿いにあるドライブイン。

水戸市杉崎町の50号沿いにあるドライブイン。 見たのは昭和レトロを探して廻るドライブ番組で、なるほど店内に入ると、結構な広いスペースに昭和っぽい商品がいろいろあって、更に手書きの案内文が妙でほとんど「特価」になってて、見て回るだけでも面白かった。

見たのは昭和レトロを探して廻るドライブ番組で、なるほど店内に入ると、結構な広いスペースに昭和っぽい商品がいろいろあって、更に手書きの案内文が妙でほとんど「特価」になってて、見て回るだけでも面白かった。 そしてタヌキの象が看板のメインの「フジヤ食堂」。

そしてタヌキの象が看板のメインの「フジヤ食堂」。

土浦市大畑の125号沿いにある海鮮食堂。

土浦市大畑の125号沿いにある海鮮食堂。

車内の後部座席下のエンジンルーム開いたり、ボンネット開けたり、大人四人で乗ってちょっとまわってみたりした。

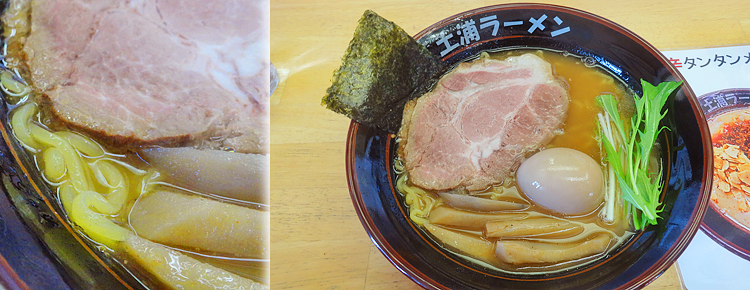

車内の後部座席下のエンジンルーム開いたり、ボンネット開けたり、大人四人で乗ってちょっとまわってみたりした。 土浦市蓮河原新町のJR土浦駅東口近くの大通り沿いにあるラーメン店。

土浦市蓮河原新町のJR土浦駅東口近くの大通り沿いにあるラーメン店。 待ってたらいっぱいにネギが入ったタッパを差し出された。ネギ入れ放題らしい。

待ってたらいっぱいにネギが入ったタッパを差し出された。ネギ入れ放題らしい。

そして御参り。

そして御参り。 そして社務所でお守りを購入。

そして社務所でお守りを購入。

境町新吉町の県道沿い(354号沿い)にある道の駅。

境町新吉町の県道沿い(354号沿い)にある道の駅。

そして食べ終わって車に戻るときに、ドライブ用に水買って行こうと思ったけど、ここは名産「さしま茶」を飲んでみようか、とお茶買ってみた。

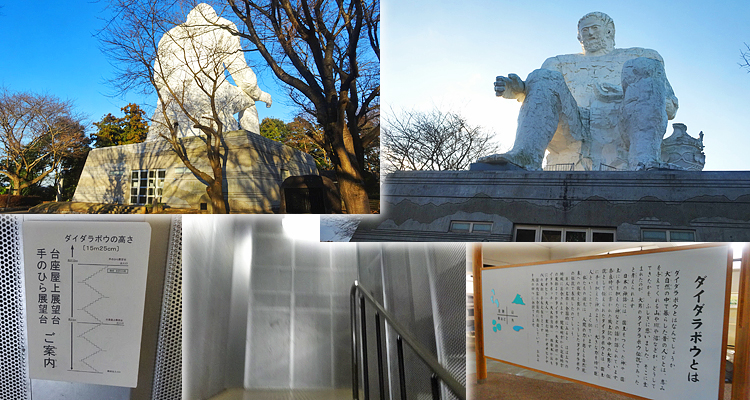

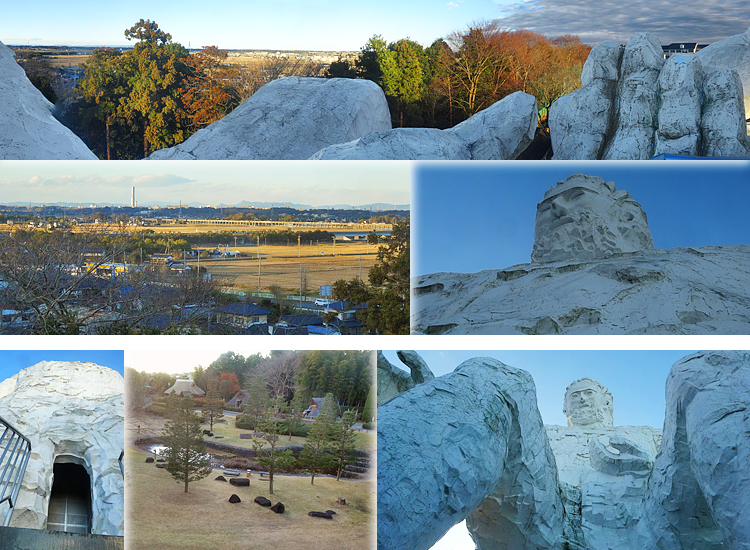

そして食べ終わって車に戻るときに、ドライブ用に水買って行こうと思ったけど、ここは名産「さしま茶」を飲んでみようか、とお茶買ってみた。 水戸市塩崎町にある国指定史跡「大串貝塚」の公園。

水戸市塩崎町にある国指定史跡「大串貝塚」の公園。 さて公園内にと歩くと、入口でなにやら女性がキャッキャいいながら写メ撮ってた。何かと見るとシーソー風なベンチで、片方の子供が犬に引かれて尻が出てた。

さて公園内にと歩くと、入口でなにやら女性がキャッキャいいながら写メ撮ってた。何かと見るとシーソー風なベンチで、片方の子供が犬に引かれて尻が出てた。