熊野市木本町の太平洋熊野灘に面した海岸の景勝地。

国名勝であり、国天然記念物であり、日本百景でもあり、世界遺産でもある。

ここは10数年前のCR-Xに乗ってた時にラストの遠出で来た事があった絶景スポット。この点景のコーナーを設ける寸前なのでそういえば記事にしてなかったね。(コワクにはしてたかな)

ここは10数年前のCR-Xに乗ってた時にラストの遠出で来た事があった絶景スポット。この点景のコーナーを設ける寸前なのでそういえば記事にしてなかったね。(コワクにはしてたかな)

で、まだ朝早いからと軽い気分で立ち寄ってみた。

駐車場では正面の半島の先から朝日が差してて眩しくイイ感じ。

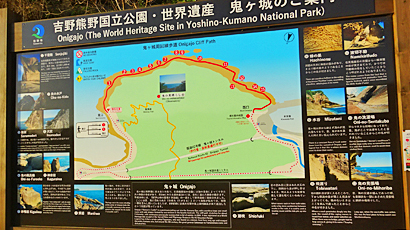

新しく見やすい案内板によると、『昔、鬼と恐れられた「多俄丸」という海賊が住みつき』『坂上田村麻呂が来て退治した』そうだ。桃太郎じゃないのね。。

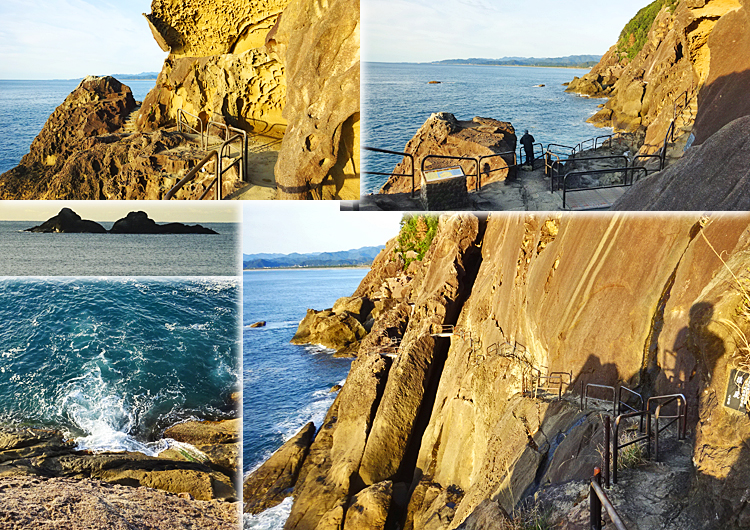

海賊にしてもこんな荒い地形のトコに住まなくてもいいのになぁ、、とか思いながら歩くと、少し下ったトコで早速その鬼の顔のような岩が見えた。

んんーやっぱ厳めしく荒々しくカッコいい景色。朝日で黄色く照らされた崖と海と空の青さと影のコントラストの絶景地。

そして崖の岩肌もツルっとストンと切れてたり険しくゴツゴツに波うってたりと荒々しい姿。まさに鬼の城に入城する感じで歩き進んだ。

そしてまずは鬼の口のホールのような胃の腑のステージのような「千畳敷」という場所。

そしてその先の「奥の木戸」という断崖の入り口までは前回も来てて、ここから先は立入禁止になってて進めなかったので引き返してたんだけど、今日は行けるようなので、じゃあもちろんと迷わずに進んだ。

海の先には「魔見ヶ島」と案内されてた岩の島が浮いていた。

いやいやよくこんなトコに遊歩道造ったもんだよね。そして細い道だけど滑りそうな箇所はなく足元しっかりしてるので怖さはなく豪快な海と岩の景色を楽しみながらずんずん進めた。

とはいえ道からはずれる気はまったくなく、「どうやって行ったの?」ってトコで釣りをしてる人が沢山いて驚く。すごいなぁ。

名前は「猿戻」「鬼の風呂敷」「犬戻」とあって(「雉戻」はないんだね。。)「神楽岩」の上には海鵜が停まっていた。

意外と道は長く、高低差は大きくないんだけど運動不足なだけにちょっと汗だく。またこの道を引き返すのはツライなぁ、、と思いつつも進む足を止める気はなく、次々と現れる景色を楽しみながら休み休みゆっくり歩いた。

「鰐岩」という島の岩が中間くらいらしい。まだまだ続く。

鳥はウミウだけでなく青くて綺麗なイソヒヨドリも飛んできてた。

意外と途中ですれ違ったのは一組の親子だけで「けっこうキツイですね」と声をかけられた。「ええ、でも進まずにはいられない絶景ですね」と返した。

「潮吹」というトコでは打ち寄せた波が吹きあがるのかと思ってしばらく止まって観てた。けどそういう強い波も来ず何もならなかった。(音が鳴るそうだ)

「飛渡」という裂け目を越えてしばらく進むと、西側のホールのような「鬼の見張り場」というトコに出て、そこからは「水谷茶屋跡」「鬼の洗濯場」「蜂の巣」「波切不動」と続いて終了。

港と長い七里ヶ浜が見える西端に出た。

ここから引き返すか、内陸の道をまわるか少し迷ったけど、来た道を引き返すのはやっぱりやなのでそのまま進んでみた。

港前の案内板でちゃんと戻る道が示してあった。東の入り口の案内板からここまで40分チョイだった。

っていうか、、こっち側の入口は地味だなぁ。いきなり階段でこんなだったら歩いてないかも。歩くならやっぱり東からだね。

国道42号の鬼ヶ城トンネルは歩行者通行禁止なので一本北のトンネルにまわるようだ。旧国道かな?

港町の裏を川沿いに進んだ。川を覗いてみたらキセキレイがいた。

なーんかトンネルは長かった。

まぁ、もっと不気味な手掘りのトンネルも歩いた事あるので不安は感じずに通行。車両通行禁止のマークはあったけど、軽自動車普通車除くだったので軽トラとかもたまに通行してた。

で30分かけてゆっくり戻った。景色いいわけでもないからそんなには立ち止まらなかったからこっちの方が距離は長いのかも。ああ、でもたまに鳥とか見て立ち止まってたかな。

ガッツリ歩いて8時前に車に戻った。まぁこれは歩くべきでしょ。

世界遺産というのはあくまでも熊野古道のオマケでしかないんだけど、ふさわしい景勝地だと思える。

寄って良かった。全部歩けて良かった。

ちなみに昔のコワク→

甲賀市土山町北土山の1号沿いにある道の駅。

甲賀市土山町北土山の1号沿いにある道の駅。 中はスッキリしてて、小学校の机の席で望郷感ありつつ、子供達の絵と文のカードが沢山貼ってあったりした。

中はスッキリしてて、小学校の机の席で望郷感ありつつ、子供達の絵と文のカードが沢山貼ってあったりした。

宇治田原町奥山田大福の307号沿いにある店。

宇治田原町奥山田大福の307号沿いにある店。

南あわじ市阿那賀にある神戸淡路鳴門道のパーキングエリア。

南あわじ市阿那賀にある神戸淡路鳴門道のパーキングエリア。

売店では「淡路島 姿天ぷらミニ」というのを買ってみた。淡路のタマネギの天ぷらで、島の形をしてるそうな。。

売店では「淡路島 姿天ぷらミニ」というのを買ってみた。淡路のタマネギの天ぷらで、島の形をしてるそうな。。 神戸市垂水区下畑町鎌谷の第二神明道路にあるパーキングエリア。

神戸市垂水区下畑町鎌谷の第二神明道路にあるパーキングエリア。 メニューは「さすが解ってますねぇ」といいたくなるような御当地っぽいメニューがあって、最初に目についたのは「垂水醤油ラーメン」とかいう神戸風のラーメン。え?神戸のラーメンて聞いた事無かったけどどういうの?と興味もった。けど、二日連続で朝はラーメンと言うのもどうかと思いパス。

メニューは「さすが解ってますねぇ」といいたくなるような御当地っぽいメニューがあって、最初に目についたのは「垂水醤油ラーメン」とかいう神戸風のラーメン。え?神戸のラーメンて聞いた事無かったけどどういうの?と興味もった。けど、二日連続で朝はラーメンと言うのもどうかと思いパス。

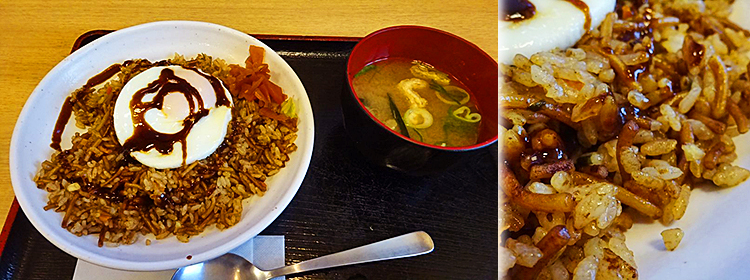

和歌山市直川の県道沿いにあるラーメン店。

和歌山市直川の県道沿いにあるラーメン店。

そして早寿司。

そして早寿司。 たつの市御津町室津の250号沿いにある道の駅。

たつの市御津町室津の250号沿いにある道の駅。

桑名市長島町松蔭の伊勢湾岸道にあるパーキングエリア。

桑名市長島町松蔭の伊勢湾岸道にあるパーキングエリア。

福井市城東の8号沿いにあるソースカツ丼の店。

福井市城東の8号沿いにあるソースカツ丼の店。 店に入ってカウンター席に座ってメニューを見た。

店に入ってカウンター席に座ってメニューを見た。

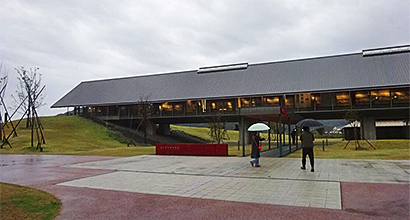

若狭町鳥浜縄文ロマンパーク内にある博物館。

若狭町鳥浜縄文ロマンパーク内にある博物館。