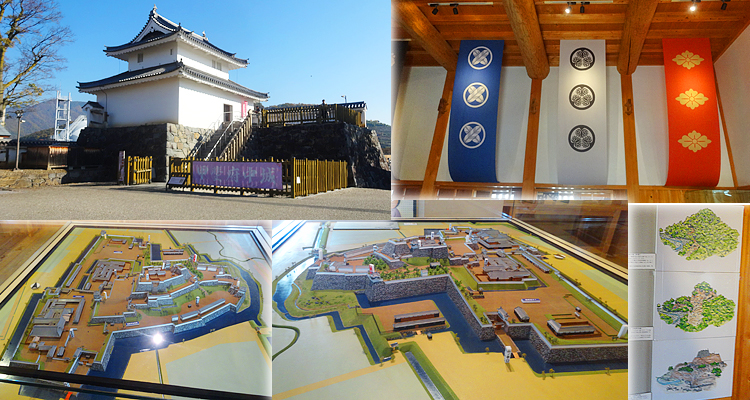

甲府市丸の内にある「甲府城跡」の公園。(舞鶴城といのは公園にした時につけた名前だそうだ)

甲府市丸の内にある「甲府城跡」の公園。(舞鶴城といのは公園にした時につけた名前だそうだ)

来てみたら城趾に入ってすぐの広場(鍛冶曲輪)でイベントがあるようで飲食店テントが並んでた。

もちろんまだ9時過ぎで準備中だったけど、城をゆっくり見て戻ったら何か食べられるかなと期待できた。

さてさて、取り敢えず城郭観光。城内地図を見て歩いた。

甲府というとやっぱり武田信玄が有名だけど、この甲府城は武田が亡んだ後に豊臣が建て始めて徳川が完成させた城。

ちょっと魅力に欠ける感もあるけど、話としては幕末に新撰組の近藤勇がいただく筈だった城って事がちょっと面白いかな。

まず坂下門跡から中の門跡と一気に登ると、その先の鉄門は立派で新しい門櫓が復元されていた。

門櫓は一般公開してるそうで、くぐって内側から中に入れるようになってた。

この鉄門は去年復元したばかりだそうだ。新築新築。

中は何もなくスッキリしてた。

そして本丸。

そして本丸。

意外と平らではなくコンモリした広場。

??御殿はどう建ててたんだ??

その本丸の東端に大きく立派な石垣の天守台。

甲府城には天守閣はなかったそうだけど、天守なんか無くても立派な城郭で素晴らしい。

(天守閣なんてあんな物はただの飾りですエラい人にはそれがわからんのです)

登ってみたらいい眺め。近藤さんにもみせてあげたい。(数日早く着いてたらねぇ、、)

甲府市街を北に南に見渡せて、南にはもやーっとかかった雲海と富士山が見えた。

北の武田の躑躅ヶ崎館は山梨大学に隠れて見えず、、目を引く物といったらすぐ手前のガスタンクが迷彩色で、城に合わせたような色の迷彩なのが面白かった。

そして本丸もまわって歩いてゆっくり稲荷曲輪に下りた。

稲荷曲輪には二層の稲荷櫓があった。

これは八年前に復元されたものだそうで、まだまだ新しい。

ここも無料公開されてて、中は甲府城資料館になっていた。展望はできないけど天守の代わりって感じかな。

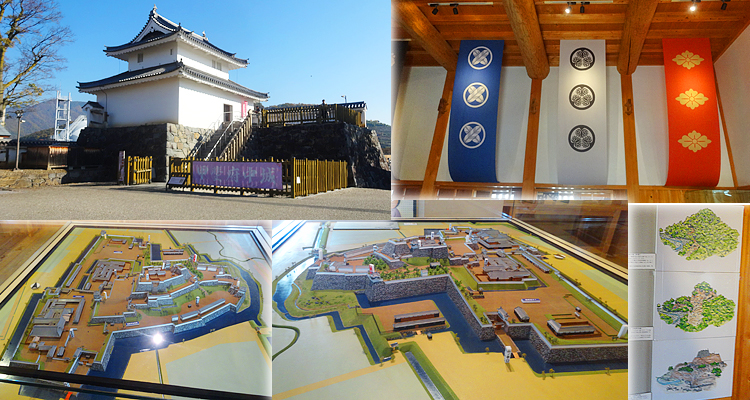

二階に上がると城の模型があった。おお。いいね。

これは1/300のスケールで18世紀初頭(江戸時代中期)の姿だそうだ。

周りの壁の資料も見やすく、とくに甲府城築城の際の自然の岩山を切り崩して造成したというイラストは面白かった。

この稲荷櫓は割とお客さん多かったのであまり落ち着かなく、一通り見て外に出た。

そして稲荷曲輪をまたゆっくり歩いて稲荷曲輪門をくぐって出た。

この稲荷曲輪門も15年前に復元したものだそうだ。

で、イベント広場の鍛冶曲輪に下って戻る。

イベント会場では太鼓囃子がなっていた。「甲府えびす講祭り」というえびす神社の祭りだそうだ。

その祭りと併催で甲府城復元推進イベント「いま甲府城がおもしろい!」というのを開催ということだそうで、「甲府城天守閣復元模型(製作途中)」なんてもんがあった。

これは初期の豊臣秀吉の時代に天守があった可能性が強いという説から推測で造ったものらしい。

まぁ、これはこれで面白い。工事の人形まで置いてたりして楽しんで作ってる感があった。まぁ模型だからね。

さてさてさて、

時間は10時になったのでそろそろ何か食べられるのないかなーと見て歩いてた。全店山梨県内各地のご当地B級グルメだった。

まずは韮崎の「にらまん」が焼けていた。早速購入。

これは大判焼き型のニラ入りお好み焼き。

おいしかったけど、玉子の方が主張強くてニラの風味は目立たなかった。。もっとニラニラしてて欲しかった。

その次は甲府の「鳥もつ煮」

前に食べた鳥もつ煮はレバーだらけで途中で飽きちゃったなんて事あって、実はあまり期待してなかったけど、ここのはレバー以外も半分以上混ざってておいしく食べられた。

甘い煮汁なのでメインの食べ物というより添物って感じ。よくこれがB1で優勝したよな。。

実はずっと「ほうとう」を狙ってたんだけど、「あと十分ぐらい」といわれて「鳥もつ煮」でつないだつもりが「まだもう少し」、、

で、次は山梨の郷土料理「やこめ」

これはもち米に煎った大豆を入れたおこわ。大豆の香ばしさと甘さが引き立っておいしかったけど、、

これは地味。味薄い。おかず欲しい。塩でもいいから欲しい。

ほうとうまだかなーとチラチラ見ながらゆっくり食べた。。

そして最後は大月の「おつけだんご」

けっきょくほうとうは出来あがらずこっちの方が先に出来てたのでこっちにした。

これは名前だけは知ってて、食べてみたいなーと思いつついつも大月で店がわからず通過してた料理。(駅前とかにあるそうだ)

つまり味噌汁ベースの「すいとん」だろうと思ってたべたら、この団子、意外としまってて固めの団子ですいとんとは随分違った印象だった。へー。

サッパリした根菜と濃い味の味噌の対比も良くおいしかった。

ちょっと遅い朝食だけどここまで引っ張った甲斐あってタップリおいしく味わえて満足。寄って良かった。

タグ:観:城 観:櫓 観:模 楽:眺 景:山 景:町 楽:催 楽:演 餐:粉 餐:肉 餐:煮 餐:飯 餐:汁

山梨市三富下荻原の140号沿いにあるラーメン屋。

山梨市三富下荻原の140号沿いにあるラーメン屋。

北杜市須玉町比志の増富ラジウム温泉峡にある日帰り温泉。

北杜市須玉町比志の増富ラジウム温泉峡にある日帰り温泉。 温泉はさっき捻った足首の捻挫にも効くかなーとか思ってたけど、効能に捻挫は無かった、、、

温泉はさっき捻った足首の捻挫にも効くかなーとか思ってたけど、効能に捻挫は無かった、、、

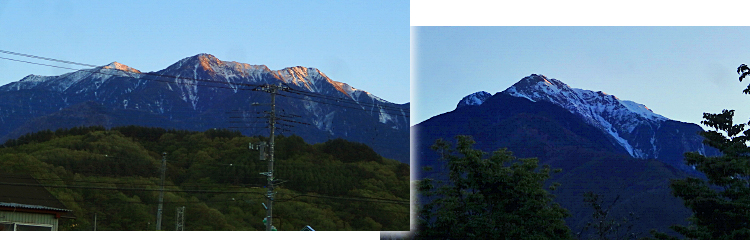

そんな感じで、外に出たらもう日が暮れそうな感じ。時計を見たらもう4時半。

そんな感じで、外に出たらもう日が暮れそうな感じ。時計を見たらもう4時半。

管理事務所でインターホンで呼び出してダムカードゲット。

管理事務所でインターホンで呼び出してダムカードゲット。 北杜市須玉町増富西小尾の山の中にあるラーメン屋。

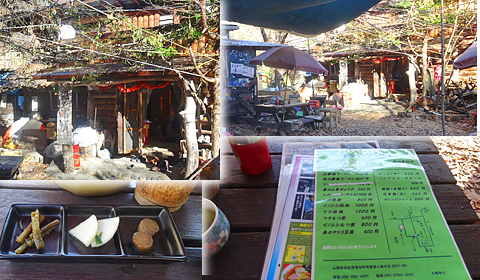

北杜市須玉町増富西小尾の山の中にあるラーメン屋。 庭の席でラーメン啜るお客をすり抜けて、小屋の中を覗くとこっちも上がって食べてるお客さんがいた。

庭の席でラーメン啜るお客をすり抜けて、小屋の中を覗くとこっちも上がって食べてるお客さんがいた。 まずは「シカサシミ」

まずは「シカサシミ」

僕が食べ終わる頃には他の客も帰ってたので親父さんは前の道に出て枯葉で孫と遊び回ってた。なんか自由でいいな。

僕が食べ終わる頃には他の客も帰ってたので親父さんは前の道に出て枯葉で孫と遊び回ってた。なんか自由でいいな。 八ヶ岳付近で展望できるトコないかなぁ、、とか思ってて、ナビ地図に展望マークがあったので来てみた。

八ヶ岳付近で展望できるトコないかなぁ、、とか思ってて、ナビ地図に展望マークがあったので来てみた。

甲斐市竜王の釜無川にある堤防。

甲斐市竜王の釜無川にある堤防。

土手に戻って少し歩くと、さっきの三角の木組みの説明があった。

土手に戻って少し歩くと、さっきの三角の木組みの説明があった。

甲府市丸の内にある「甲府城跡」の公園。(舞鶴城といのは公園にした時につけた名前だそうだ)

甲府市丸の内にある「甲府城跡」の公園。(舞鶴城といのは公園にした時につけた名前だそうだ)

そして本丸。

そして本丸。

甲州市大和町初鹿野の20号沿いにある道の駅。

甲州市大和町初鹿野の20号沿いにある道の駅。

道の駅は奥の方が「広河原公園」という公園の入口になってた。

道の駅は奥の方が「広河原公園」という公園の入口になってた。 北杜市白州町の20号沿いの道の駅。

北杜市白州町の20号沿いの道の駅。 悠々と水を汲んだ。

悠々と水を汲んだ。 いつもは人が多く、子供も多いのであまりのんびりしたくない道の駅だけど、誰もいないと寂しいね。

いつもは人が多く、子供も多いのであまりのんびりしたくない道の駅だけど、誰もいないと寂しいね。

富士吉田市中曽根にあるうどんの店。

富士吉田市中曽根にあるうどんの店。 注文は伝票に書き込んで渡す富士吉田タイプ。

注文は伝票に書き込んで渡す富士吉田タイプ。