みなかみ町湯原の291号沿いにある道の駅。

みなかみ町湯原の291号沿いにある道の駅。

九年前の秋に片品から坤六峠へ回ったときに寄って以来の久々二回目の来訪。

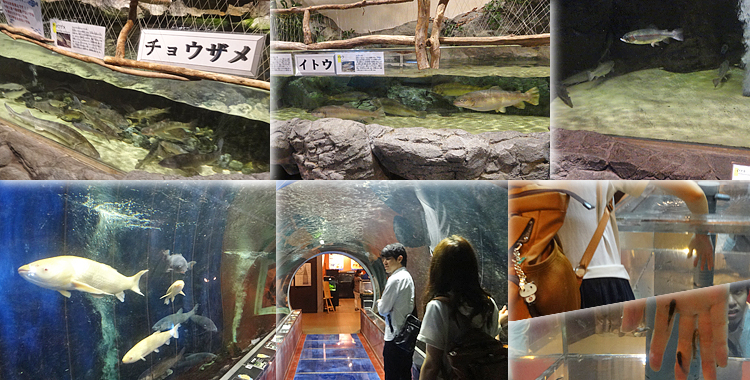

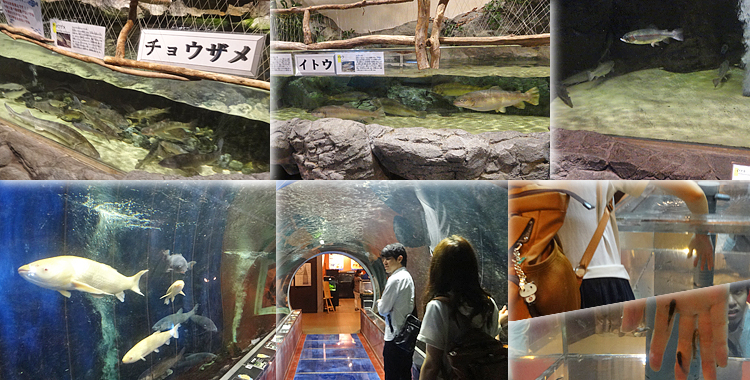

その時は観光客(高齢者の)だらけで混んじゃってて印象悪く、二度と来るまい、とか思ってたんだけど、最近は水族館のある道の駅と知って、機会あれば行きたいなんて思ってた。

てわけで友達と来てみたんだけど、普通の人は淡水魚の水族館じゃあまり楽しめないらしいので、どんな感想をぶつけられるか少々不安だった。

で、その淡水魚の水族館は「水産学習館」とあって、ひょっとして児童~低学年向けの学習館的なやつ?と、更に不安になりながらも入館。

料金はJAFカードでみんな100円引きの200円。色々なタイプの水槽が並んでたけど、魚が入っていないものもチラホラ見かけた。

で、友達の感想をぶつけられる不安ドコロか、僕が不満だらけでイマイチで残念だった。申し訳ないです

まず「利根川に棲む魚たちがいっぱい」と看板にあるのに

殆どの魚が外来種で、水槽にメインのように書かれてても

入っていない魚(たとえば「イトウ」)も多く、そして魚はみんな

動きが緩慢で元気が感じられなかった。

水槽の汚れも気になった。

そして品川ようなトンネル水槽は、折角の売りなのに泳いでいるのがヌボーっとした草魚(外来種)で残念。

利根川上流の水上なんだからもっと清流とか渓流とかの淵とか滝壺とかをイメージした感じで、流れをつけて、せめてハヤとかアユとかの清流の魚、欲を言えばヤマメやイワナの渓流魚を元気に泳がせて欲しかった。

更に出口前にあったドクターフィッシュも魚少なすぎ。。

これで有料は驚き。

よそ行けば無料の水族館でもこの何十倍も凄く立派なトコは沢山あるのでもうガッカリすぎ。。

とりあえず、チョイ食い。気分は美味しい物で回復したいね。

ちょっと軽食コーナーを覗くと「もちびとん」というおもしろそうなのがあった。

朴葉で捲いた餅米おにぎりで、群馬県産もち豚が入ってるそうだ。みなかみ限定とあるし、チョイ食いにぴったりで購入。

これが、けっこう長いレンチンで超あつあつ。。 持てない。

これが、けっこう長いレンチンで超あつあつ。。 持てない。

袋から持って写した写真はぶれてた。

しばーらく食べられず、テーブル座ってのんびり話ながら冷めるのをまった。

で、なかなか冷めずに最初の食べたい意識が薄れて、会話の方が盛り上がって来てから食べたので、どんな感じだかあんまし覚えてない、、でも、たしかおいしかったと思う。(文句ばかり言いたくないからそういう事にしてる訳じゃないよ、、、)

おっといけない、ついまた席をのんびり陣取るとこだった。フリーの休憩室じゃないので食べ終わったなら出なきゃね。

と、外に出てみると、入るときは雨がポツポツ降ってたのが気が付けば晴れてて青空も太陽も見えていた。おー曇りのち雨の群馬県で晴れたよ。ナイス。

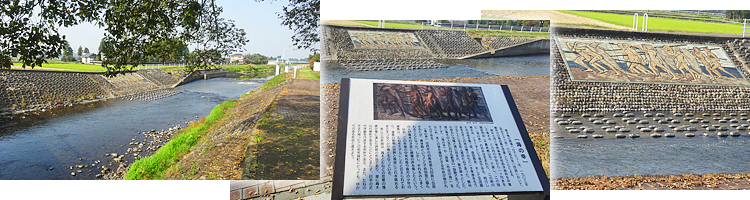

なのでちょっと道の駅の前を流れる利根川を見に歩いた。

ここは「みなかみ清流公園」とか名前着いてて、川の手前に池と噴水があった。

あー暑い真夏なら親水公園的な感じかな?とか思ったけど、良く見ると少し深さもあって右の池にはコイが、左の池にはニジマスが泳いでいた。

川の水は先週の台風で濁った濁流かと思いきや、ぜんぜんきれいで青くサラサラ流れてた。群馬は大雨じゃなかったのかな?

のんびりしてたら『ボーーーー』っと汽笛が鳴った。

「ああ。ここら辺てSL通るんだっけ?」なんて言って川向かいの線路を見ながら少し待ってみたけど来なかった。

「行っちゃった後かもね」なんて言ってたら、オレンジ緑の普通のローカール電車がまた『ボーーーー』っと汽笛鳴らして通過した。。ああいうやつも汽笛鳴らすのか。

後は温泉に行こう!とか言いつつ駐車所でまたのんびり。

後は温泉に行こう!とか言いつつ駐車所でまたのんびり。

自分の車を見たらシジュウカラがとまってて可愛らしく歩いてたのでまた、車に戻らずに遠目にのんびり。

「ちるの車ってさ、、、草魚に似てるね」とか不意に言われてショックだった。。草魚は勘弁してくれ~。

そんな感じで合計一時間半もの休憩。

なんか文句だらけになっちゃったけど充分楽しく、回復した天気も気持ちよかった。

タグ:観:館 動:魚 動:鳥 観:池 景:川 餐:飯 楽:集 楽<残 道の駅

芳賀町東高橋の123号沿いにある公園。

芳賀町東高橋の123号沿いにある公園。

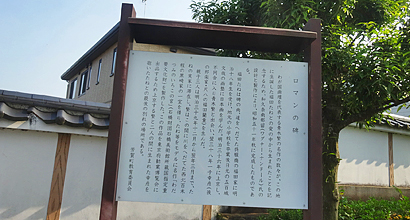

その「ロマンの碑」というのは日本を代表する明治時代の画家の青木繁が、この芳賀町出身の福田たねと恋仲になり子供を産んで、親子三人でこの芳賀町の実家に滞在した時期があり、名作を描いた地でもあるということを記念して造られた親子の姿の碑だそうだ。

その「ロマンの碑」というのは日本を代表する明治時代の画家の青木繁が、この芳賀町出身の福田たねと恋仲になり子供を産んで、親子三人でこの芳賀町の実家に滞在した時期があり、名作を描いた地でもあるということを記念して造られた親子の姿の碑だそうだ。

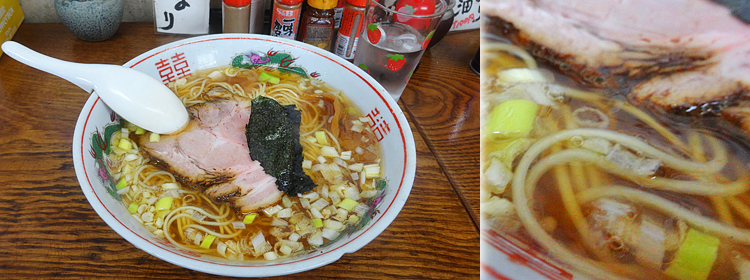

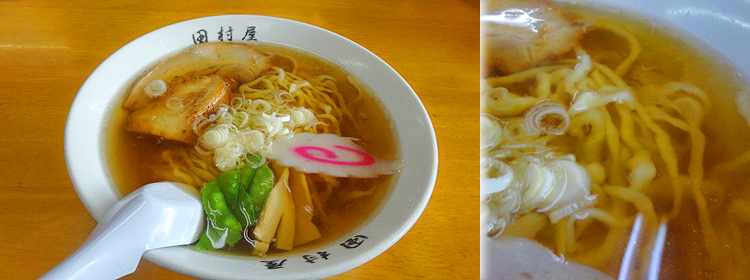

館林市大新田町の県道沿いにあるラーメン店。

館林市大新田町の県道沿いにあるラーメン店。 「お湯が沸いたらすぐ出来るからもうちょっとだけ待っててな。チャーシュー厚めにサービスするから」と言うと、すぐ脇のテーブルの端で氷をピックでガツガツと派手に割り出した。で、割れた氷をガラガラと入れたクーラーの冷たくなったばかりの水が配られた(ウチら客が他の客にも回す形で)

「お湯が沸いたらすぐ出来るからもうちょっとだけ待っててな。チャーシュー厚めにサービスするから」と言うと、すぐ脇のテーブルの端で氷をピックでガツガツと派手に割り出した。で、割れた氷をガラガラと入れたクーラーの冷たくなったばかりの水が配られた(ウチら客が他の客にも回す形で)

料理人の友達の話ではこの酸味は鳥を煮込むと出る酸味だそうだ。へー。

料理人の友達の話ではこの酸味は鳥を煮込むと出る酸味だそうだ。へー。 酒々井町のアウトレットモール。

酒々井町のアウトレットモール。

佐野市奈良渕町の県道沿いにある佐野ラーメンの店。

佐野市奈良渕町の県道沿いにある佐野ラーメンの店。

そして妹がいるから餃子を一人前。

そして妹がいるから餃子を一人前。 神川町渡良瀬の県道沿いにある日帰り温泉。

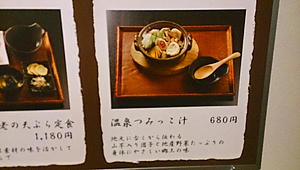

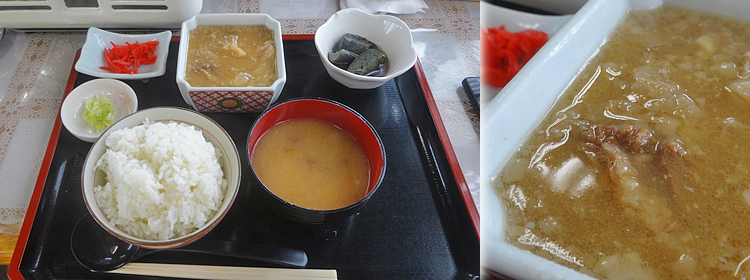

神川町渡良瀬の県道沿いにある日帰り温泉。 で、たっぷり浸かって湯上りは此処で食事してっちゃおうかと食堂前のメニューを見ると、御当地っぽいそそるメニューも多かった。

で、たっぷり浸かって湯上りは此処で食事してっちゃおうかと食堂前のメニューを見ると、御当地っぽいそそるメニューも多かった。

松戸市緑ケ丘の6号沿いにある食堂。

松戸市緑ケ丘の6号沿いにある食堂。 店内は意外と広く大きく、長テーブルの並んだモロ食堂。座敷も広かった。

店内は意外と広く大きく、長テーブルの並んだモロ食堂。座敷も広かった。

みなかみ町湯原の291号沿いにある道の駅。

みなかみ町湯原の291号沿いにある道の駅。

これが、けっこう長いレンチンで超あつあつ。。 持てない。

これが、けっこう長いレンチンで超あつあつ。。 持てない。

後は温泉に行こう!とか言いつつ駐車所でまたのんびり。

後は温泉に行こう!とか言いつつ駐車所でまたのんびり。 沼田市白沢町高平の広域農道沿いにある展望駐車場。

沼田市白沢町高平の広域農道沿いにある展望駐車場。

それだけで他に何もないトコだけど、一旦休憩すると談話でのーんびりしがちなウチらなので此処でも十五分近く休憩。

それだけで他に何もないトコだけど、一旦休憩すると談話でのーんびりしがちなウチらなので此処でも十五分近く休憩。 渋川市赤城町北上野の県道沿いにある焼肉食堂。

渋川市赤城町北上野の県道沿いにある焼肉食堂。

そして「牛スジ焼き」

そして「牛スジ焼き」 前橋市滝窪町にある農産物直売所。

前橋市滝窪町にある農産物直売所。 けど、少々高いのと、この先で集合してから食事なのに腹にたまっちゃいそうな気がして敬遠。それよか(半分の値段で)群馬名物の焼きまんじゅうもあったのでそっちにした。

けど、少々高いのと、この先で集合してから食事なのに腹にたまっちゃいそうな気がして敬遠。それよか(半分の値段で)群馬名物の焼きまんじゅうもあったのでそっちにした。 んーソフト無かったか、、とか思いながら車に戻ろうとしたら、直売所の逆側の脇にもスナックコーナーがあって、そこがソフトをメインで売っていた。

んーソフト無かったか、、とか思いながら車に戻ろうとしたら、直売所の逆側の脇にもスナックコーナーがあって、そこがソフトをメインで売っていた。