栃木市藤岡町内野の渡良瀬川遊水地内にある展望塔。

栃木市藤岡町内野の渡良瀬川遊水地内にある展望塔。

来たのは三度目かな。

一応、車四台友四人で集まった今回のメインのつもりのスポット。

いつも他に来てる人がいるかいないかくらいで人気のない場所だと思ってたけど、今日はさすがにいい天気だからか停まってる車が多かった。

駐車スペースじゃないっぽいトコにも停めてなんとか四台停められた。

そしてゆっくり話しながら階段を上ると、上に人はいたけど、車の数ほどではないように思えた。(みんな一人一台か?ww)バードウォッチャーとかわざわざここに車停めて周りを歩いてる人もいるようだ。

さて、上から眺めてみても、まだススキ(カヤ系の草)の紅葉の白い穂は部分的にしか無くて時季早かったかなー、、って感じだったけど、ポカポカ陽気で気分よくゆっくり眺められた。

それはそうと、登る前から注意の張り紙があったアシナガバチがやたら多く飛んでて驚いた。

普段は渓流釣りで長期キャンプで山で過ごしたりするというKさんが、アシナガバチをやけに怖がってたのが意外だった。(僕は子供の頃住んでた都内の家の庭にアシナガバチは普通にいたから別に怖くなかった)

そしてここは何機か設置された双眼鏡が無料でよく見えて、シバオが感激してた。(ドイツで有料の双眼鏡を覗いてたのを思い出した)

おがぴに交代すると走る車ばかりを追って見て良く見えると喜んでた。みんな個性的で面白い。

眩しい陽気はポカポカを通り越して暑く、汗かくくらいだった。

一番風が心地よかったのが東側で、こっちは下の駐車場が覗けた。

「上から見ると意外と車って長いねー」と話してたけど、長く見える角度だったのかな?軽自動車まで長く見えてたけど、少し横のZは短く見えた。(ビートはシバオのBMの半分以下に見えた)

紅葉にも早く、蜂は喧嘩しながら飛び回り、野鳥を見かけても喜ぶのは僕だけで、微妙なスポットではあったけど、天気のおかげで思った以上にゆったりのんびり楽しめて良かった。

(正直、雨の予報が出てた時は、こんなとこ来てもしょうがないよな、、と思って困ってた)

栃木市藤岡町藤岡の県道沿いにある蕎麦屋。

栃木市藤岡町藤岡の県道沿いにある蕎麦屋。

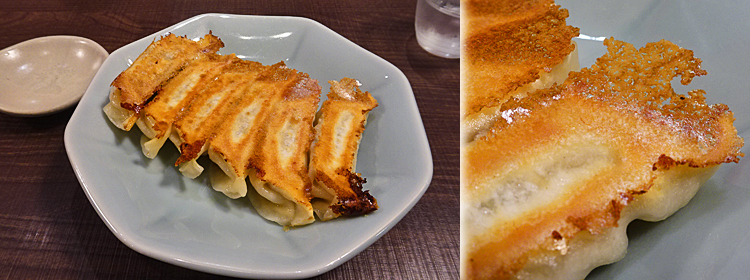

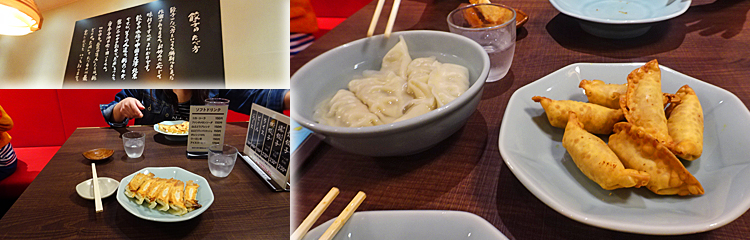

高根沢町光陽台の県道沿いにある餃子専門店。

高根沢町光陽台の県道沿いにある餃子専門店。

日光市藤原の121号沿いを流れる鬼怒川の峡谷。

日光市藤原の121号沿いを流れる鬼怒川の峡谷。

汗だくで駐車場に戻ると、まだ小雨はパラパラ降り続いていたものの、虹が見えてていい気分。

汗だくで駐車場に戻ると、まだ小雨はパラパラ降り続いていたものの、虹が見えてていい気分。 益子町生田目の田園地区に広がる13ヘクタールのコスモス畑の花まつり。

益子町生田目の田園地区に広がる13ヘクタールのコスモス畑の花まつり。

市貝町市塙の県道沿いにある道の駅。

市貝町市塙の県道沿いにある道の駅。 貼り紙の矢印に従って道の駅の裏から畔をこえて少し上ると役場の裏の広場にテント屋台が並んで賑わっていた。

貼り紙の矢印に従って道の駅の裏から畔をこえて少し上ると役場の裏の広場にテント屋台が並んで賑わっていた。

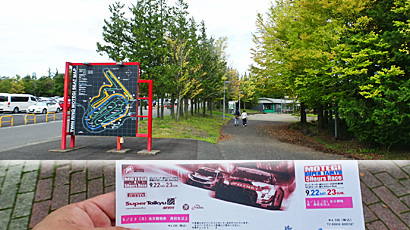

茂木町桧山にあるサーキット場。

茂木町桧山にあるサーキット場。

ここのグランドスタンドはコースまで遠く、間にあるオーバルコースは近頃使用するレースが無い為にビクトリースタンドという席が設営されているので余計に遠く臨場感に欠けるということで、しばらく見て移動した。

ここのグランドスタンドはコースまで遠く、間にあるオーバルコースは近頃使用するレースが無い為にビクトリースタンドという席が設営されているので余計に遠く臨場感に欠けるということで、しばらく見て移動した。

那須町高久乙の県道沿いにある道の駅。

那須町高久乙の県道沿いにある道の駅。

右側が「りんどう湖ファミリー牧場」左側が「森林ノ牧場」という二ヶ所の牧場のコラボソフト「那須高原ジャージーミルクソフト」だそうだ。

右側が「りんどう湖ファミリー牧場」左側が「森林ノ牧場」という二ヶ所の牧場のコラボソフト「那須高原ジャージーミルクソフト」だそうだ。 そしてこの直売所の軽食コーナーはもう閉まっちゃってたけど、すいとんが安価でメニューにのってた。こっちで食べればいいのか。早い時間に通れたらまた来てもいいなと思った。

そしてこの直売所の軽食コーナーはもう閉まっちゃってたけど、すいとんが安価でメニューにのってた。こっちで食べればいいのか。早い時間に通れたらまた来てもいいなと思った。

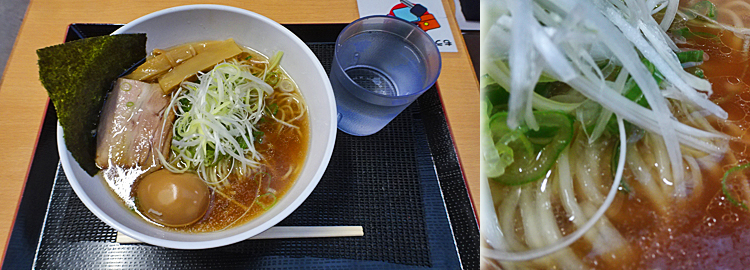

二度目の来店、前に来ておいしかったのでまた(昼を大きくまわった半端な時間に空腹で通ったら)寄ろうと思ってた店。点景も二度目。

二度目の来店、前に来ておいしかったのでまた(昼を大きくまわった半端な時間に空腹で通ったら)寄ろうと思ってた店。点景も二度目。 まあいいや

まあいいや