河内町長竿の「水と緑のふれあい公園」で催される電飾行事。

河内町長竿の「水と緑のふれあい公園」で催される電飾行事。

数年前からやってたことは前を通った時に気付いて調べて知ってたけど、暗くなってから見かけたのもそして来てみたのも今年初めて。先日利根川の対岸からチラリと見えた時は思ったよりも小ぢんまりしてそうな感じに見えたんだけど、実際に来てみたら結構コッテリの濃い電飾空間。

前の県道の街路樹も光ってたので思わず通過して気分沸いた。ドライブ好きとしては駆け抜けて味わえればそれこそが至福というものだけど、やっぱり戻ってきて駐車場に停めて歩いた。

池を囲んだ形の公園で、池は「不動免沼」という名前だそうだ。「沼」っていうから古くからありそうだ。香取海の名残の沼の一つかな。

それはともかく、その池の水面に映った電飾も含めて池の周りに綺麗な灯りが続いててなかなか濃いイルミネーションだった。何といってもまわりが田んぼなので真っ暗な中に浮かんだような灯りの集まり。市街地のイルミネーションとは違ったメルヘンな感じに包まれた。

順路があって、まずは「春ゾーン」

県道側の池の岸の道は光る土手とその先の桜並木で、春に向かっていく感じだった。

そして池も広く見渡せて、その周りのイルミネーションを写した水面にはカモが浮いていた。これ、水鳥たちはどんな気分だろうか。

そして池の西側に出ると、更に濃い桜の林。暖かければこんなトコで花見して飲みたいわぁとか思えた。

そんな桜を抜ける前にもう「夏ゾーン」の標示が出てた。

東屋の前のハートのフォトスポットから先は緑のエリア。ネギ畑が続いていた。

そして花はアジサイ、傘が並んだトコは梅雨のイメージかな。傘の照明いいよね。夏に行ったアジサイの神社を思い出した。ああ、あれも茨城だったっけ。

「秋ゾーン」に入ると並んだネギが白くなった。

ん?違うか。これ、ネギじゃなくてイネか。。先っぽ稲穂が垂れてるし。あーそういえば「稲穂の里の素敵な光の贈り物」って副題ついてたっけ。

頭上の色の変わる玉はお祭りっぽい感じだった。

米の頭のキャラもイルミネーションになってた。ああ、やっぱり稲だよね。ネギなわけないよね。

間にあった花はコスモスだね。ここらへんでもコスモスのスポットあるのかな。

周りの大きくない木の電飾は色が変わって、秋っぽい赤になる時もあるんだけど、写真では撮れてなくて白いイネの写真ばかりであまり秋っぽくないかも。っていうか、秋のイネは黄色の方がぽいっと思うけど。。

っていうか、ここらから見る対岸の桜がキレイだった。

米の先は池を渡る橋があって。橋の中間に飛行機があった。あー橋の欄干の電飾を空港の滑走路に見立ててるのね。間近で見上げたら丁度尾翼の上に月が見えた。

でもなんで飛行機?ロケットにすれば河内町名物の某電気屋さんみたいでいいのに、、とか思った。

渡って青い森に入って「冬ゾーン」

見た目寒そうでもやっぱり青の電飾はキレイ。この夜はそんなに寒くないからゆっくり見上げられた。

池岸には龍が立っていた。キングギドラ顔のカッコイイ龍だった。

光のトンネルは雪のイメージかな。勝手な解釈で違ってたらごめんなさい。

最後はカーテンのような幕を越えて、黄色い光の最初の所に戻った。

ゆっくーり見てまわって一周15分。人出もほどよいくらいで自分のペースでまわれた。

正直、イルミネーションなんてカップルだらけかと思ったけど、場所柄他に何もないトコだから普通に家族連れが多く、老若男女いろいろだし、ハートの所でも家族で写真撮り合ってた。そもそも暗いから周りの人など気にならず、写真も人の映り込みとか気にする必要もなく楽だった。

電飾に包まれた池の公園の散歩、気楽に楽しめて大満足。

無料だし、期間も年末から二月までと長いから寄れる機会多そう。

また来年もやるなら来ようかな。

タグ:楽:催 楽:歩 観:光 観:園 観:池 観:像

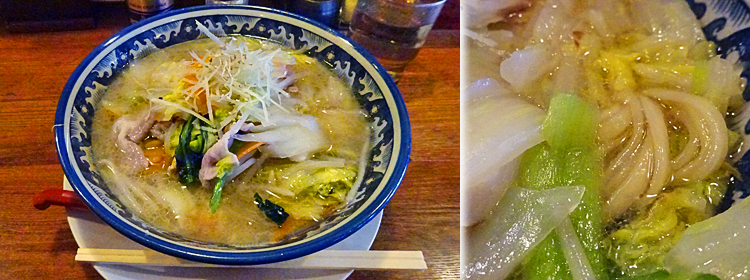

八千代町沼森の125号沿いにあるラーメン店。

八千代町沼森の125号沿いにあるラーメン店。 前回は鶏白湯を食べたので今日は普通のラーメンを食べてみようかなとか思ってたんだけど、入口入ったら「やちよ白菜タンメン」というポスターが目に入って、もうそれに決定。カウンター席ついてすぐにたのんだ。

前回は鶏白湯を食べたので今日は普通のラーメンを食べてみようかなとか思ってたんだけど、入口入ったら「やちよ白菜タンメン」というポスターが目に入って、もうそれに決定。カウンター席ついてすぐにたのんだ。

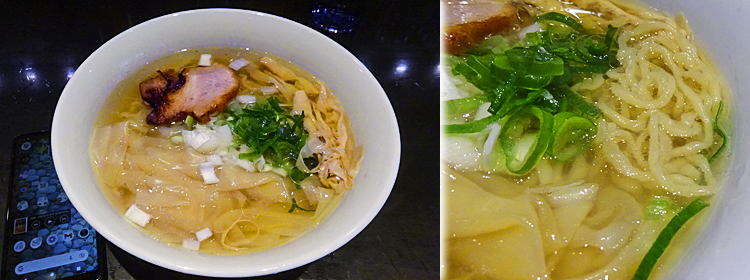

坂東市神田山の県道沿いにあるラーメン店。

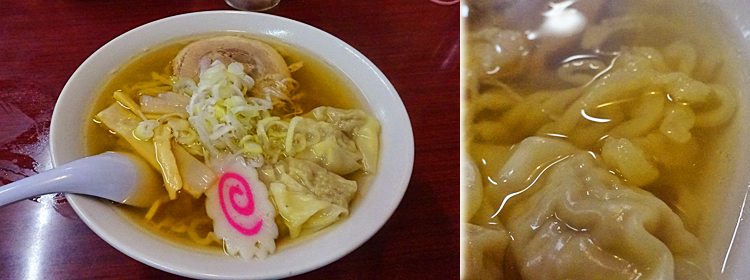

坂東市神田山の県道沿いにあるラーメン店。 メニュー見るといろいろあって鶏出汁白湯とかもそそられたけど、普通の鶏出汁で塩でワンタンにした。

メニュー見るといろいろあって鶏出汁白湯とかもそそられたけど、普通の鶏出汁で塩でワンタンにした。

来たときは他に客はいなかったけど、食べてたら増えてきた。時間だよね。っていうか日が暮れてからは焼き鳥屋がメインなのかな。焼き鳥メニューも気になったけど、そっちのつまみもラーメンと共にたのんじゃってもいいものなのかなぁ。。(鳥の煮込みとかすごく気になるんだけど)

来たときは他に客はいなかったけど、食べてたら増えてきた。時間だよね。っていうか日が暮れてからは焼き鳥屋がメインなのかな。焼き鳥メニューも気になったけど、そっちのつまみもラーメンと共にたのんじゃってもいいものなのかなぁ。。(鳥の煮込みとかすごく気になるんだけど) 河内町長竿の「水と緑のふれあい公園」で催される電飾行事。

河内町長竿の「水と緑のふれあい公園」で催される電飾行事。

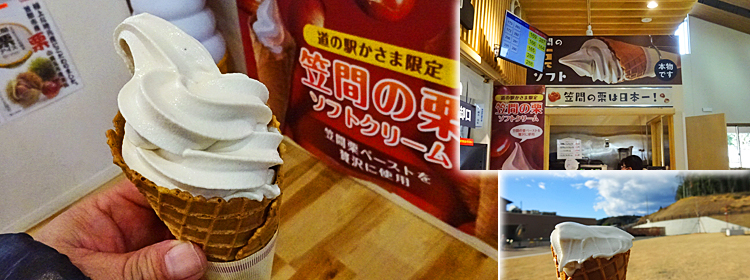

笠間市手越の355号沿いにある道の駅。

笠間市手越の355号沿いにある道の駅。 今日はちょっと体調悪く休憩のつもりで来てみた。

今日はちょっと体調悪く休憩のつもりで来てみた。

そして一応直売所の方も見てみた。

そして一応直売所の方も見てみた。 桜川市上野原地新田の50号沿いにある池。

桜川市上野原地新田の50号沿いにある池。

出発してみたらボート乗り場っぽい桟橋の手前に「上野沼」の案内が立ってた。停車して読んでみた。

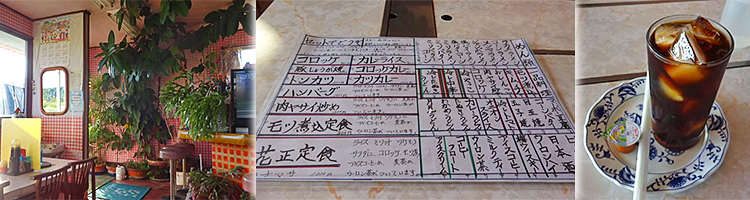

出発してみたらボート乗り場っぽい桟橋の手前に「上野沼」の案内が立ってた。停車して読んでみた。 結城市北南茂呂の県道沿いにある食堂。

結城市北南茂呂の県道沿いにある食堂。 意外とタバコ吸ってる人はあまりおらず気にならずに済んだけど、隣りのテーブルでマンガ読んで飲んでるおっちゃんの服が少々こうばしく店の雰囲気にアクセントをつけていた。。

意外とタバコ吸ってる人はあまりおらず気にならずに済んだけど、隣りのテーブルでマンガ読んで飲んでるおっちゃんの服が少々こうばしく店の雰囲気にアクセントをつけていた。。

そして酒のつまみに添えられるホウレン草の胡麻和えも「よかったら食べて」と店のおばちゃんが出してくれて、これも何気にうまかった。

そして酒のつまみに添えられるホウレン草の胡麻和えも「よかったら食べて」と店のおばちゃんが出してくれて、これも何気にうまかった。 神栖市波崎新港の利根川河口側にある公園。

神栖市波崎新港の利根川河口側にある公園。

日立市東大沼町の245号沿いにある駐車帯。

日立市東大沼町の245号沿いにある駐車帯。

稲敷市鳩崎の125号沿いにある食堂。

稲敷市鳩崎の125号沿いにある食堂。

古河市駒羽根の4号沿いにあるラーメン店。

古河市駒羽根の4号沿いにあるラーメン店。

妹はラーメンと餃子、それと遠慮なく生ビール。。

妹はラーメンと餃子、それと遠慮なく生ビール。。