大和郡山市美濃庄町の県道沿いにあるビジネスホテル「大御門」の一階にある居酒屋店。

大和郡山市美濃庄町の県道沿いにあるビジネスホテル「大御門」の一階にある居酒屋店。

今日は昼のラーメン意外ほとんど寄道せず黙々と走ることになってしまった。ので、夜は少しだけゆっくり。

関西のみのチェーン店らしい。ホテルのロビーにメニューが立て掛けられてて、締めのメニューの軽い食事もよさそうなので来てみた。

ちなみにこの店名の看板の斜め上が泊まった部屋だった。

さて、店は落ち着いた雰囲気の洒落た感じで、意外と客がいたのはみんな宿泊客なのかな?

カウンター席でトリマ一杯だけサワーを飲んで静かに日誌の仮打ちした。

たのんだのは「とり釜めし」

釜飯は種類あって力入れてる感じだった。そのスタンダードなメニューがとりだった。

他にもつくねがおススメみたいで、ひとつくらいつまみに、、とも思ったけど、実は昨日飲んで食べたのでそんなに惹かれずヤメといた。

うん、程よい量でおこげも香ばしくおいしかった。鶏が自慢の店のその「鶏」は左程感じられなかったけど、程よい量で落ち着いて食べられた。

支払いはキーを見せて宿泊者割引だった。

店から階段でもあれば部屋まですぐなんだけどなぁ、、とか思いながらロビーにまわって部屋に戻った。

翌朝、カーテン開けてみたら目の前に池あって、ビジネスホテルにしては思ったよりいい眺め。脇に山も少し見えた。

そして、食事なしでの宿泊だけど、朝7時からサービスの軽い朝食を用意してるとのことでいただいた。

そして、食事なしでの宿泊だけど、朝7時からサービスの軽い朝食を用意してるとのことでいただいた。玉子でご飯を食べるだけの軽いものだけどありがたい。

それと7時からは朝風呂も入れた。夜は入れ違いで一人で入れたけど、朝は完全に一人で悠々入れた。

窓が大きく青空見上げながら仰向けに湯船に浮いたりできた。

隅のお湯が出てるとこの不機嫌そうな眼付きの少女の像が妙に可愛らしく気に入ってジロジロ見まわしたりして朝風呂も楽しめた。

隅のお湯が出てるとこの不機嫌そうな眼付きの少女の像が妙に可愛らしく気に入ってジロジロ見まわしたりして朝風呂も楽しめた。珍しく点景に書きたくなるような宿で二泊して、ちょっといつもと違う感じのドライブ。たまにはいいよね。

亀岡市余部町宝久保の9号沿いにある道の駅。

亀岡市余部町宝久保の9号沿いにある道の駅。 で、早速気になったのが幟で立ってた「亀岡牛コロッケ」

で、早速気になったのが幟で立ってた「亀岡牛コロッケ」

加東市黒谷の東条湖湖畔にある水族館。

加東市黒谷の東条湖湖畔にある水族館。

紀の川市貴志川町神戸にある和歌山電鐵貴志川線の終点駅。

紀の川市貴志川町神戸にある和歌山電鐵貴志川線の終点駅。

和歌山市加太の淡島神社境内にある食堂。

和歌山市加太の淡島神社境内にある食堂。

和歌山市加太にある神社。

和歌山市加太にある神社。

社務所前では人形を納めていたりした。

社務所前では人形を納めていたりした。 さて、この府道も通るのが始めてで、海沿いに見えたトラス橋のような鉄骨の長い桟橋の海釣り公園がこの道の駅だった。

さて、この府道も通るのが始めてで、海沿いに見えたトラス橋のような鉄骨の長い桟橋の海釣り公園がこの道の駅だった。

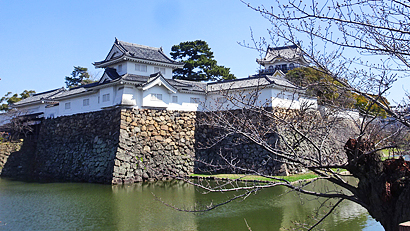

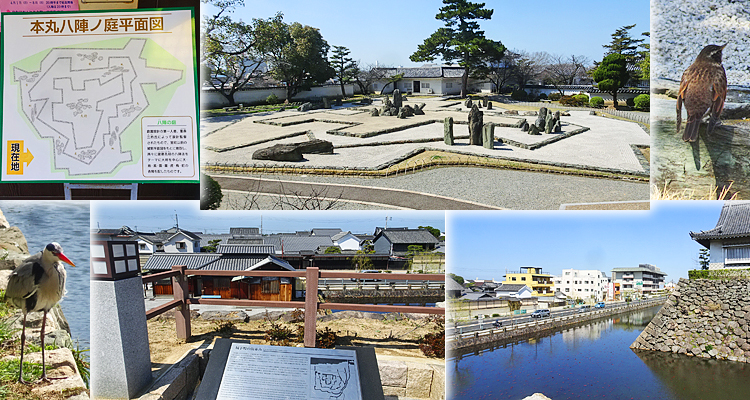

岸和田市岸城町にある城郭。

岸和田市岸城町にある城郭。

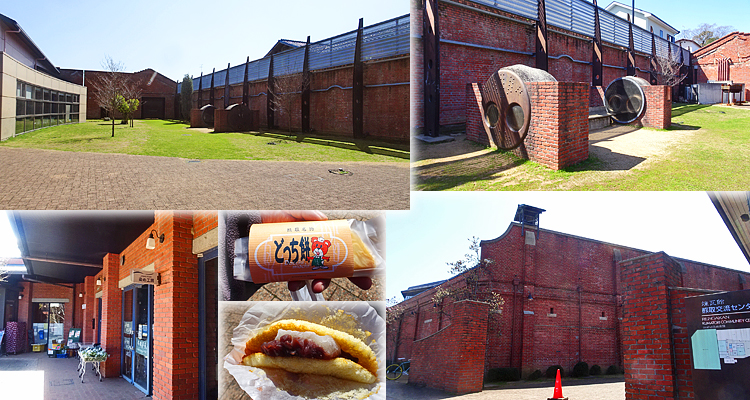

熊取町五門西のあるレンガの工場跡。

熊取町五門西のあるレンガの工場跡。

さてさて、レンガ工場のいい雰囲気を味わったところで、次はメインの重要文化財「中家住宅」へ歩いた。

さてさて、レンガ工場のいい雰囲気を味わったところで、次はメインの重要文化財「中家住宅」へ歩いた。 貝塚市水間の170号沿いにある寺院。通称「水間観音」というそうだ。

貝塚市水間の170号沿いにある寺院。通称「水間観音」というそうだ。