十日町市小出にある日本三大渓谷の峡谷。国指定名勝天然記念物。

実は先々月十日町に来たときに道の駅でその界隈の観光地とか案内みてて、棚田よりも気になった場所がこの「清津峡」だったりする。

その時は戻るような方向だったからヤメてやっぱり棚田に行ったけど、こんなにすぐに来れて嬉しい。

さて、無料の広い駐車場に停めて歩くと、目の前が清津川。

川原に降りて水辺で足チャポしたい気持ちを抑えて進むとその先で歩道は途切れで有料の観光用歩行者トンネルがあった。

あーやっぱ、お金払わないと見れないのか、、と若干厭な気になったけど、ココで帰るのもつまらないから、まぁ少しはケチらずに観光しようじゃないかと¥500払ってトンネルに入った。

トンネルに一歩はいるとすげー涼しく、うれしく気持ちよく歩けた。

トンネルに一歩はいるとすげー涼しく、うれしく気持ちよく歩けた。

トンネルは割と新しく広くしっかりしてて、ちょっとした資料館的な展示や飾りがあり、飽きさせないような工夫もされてた。

まぁ最初の外が見れるトコまで700mだからね。歩き馴れない人はダレるよね。

そして横穴の口。

峡谷を横から覗く「見晴所」。

おお!これはいいね。

柱状節理の岩壁の合間を流れる渓谷をおいしい具合に見下ろせる。

逆に言えば、片側の岩崖に穴開けちゃったわけだから、ある意味すごい自然景観破壊でもあるんだけど、こんな気軽にこれだけの自然の荒々しい景観を楽しめるのは有り難いことだ。

この横穴は10m感覚で3つ並んでた。

それぞれ角度が変わって見え方が違うのと、見る人が一箇所でノンビリせずに次々に流れるから悠々見れる。

そして最後のビュースポット「パノラマステーション」だけは少し間隔開いてた。

そして最後のビュースポット「パノラマステーション」だけは少し間隔開いてた。

ぐるっと回り込むようにU字に折れた峡谷の折れた所から見返す形で覗ける一番大きな穴。

目の前から峡谷が続いているような真正面の眺めが楽しめた。

みれば、峡谷には崩れた歩道があった。

以前はココ、あの「絶壁を伝って進む危険な遊歩道」で来てたそうだ。

昭和の末期に落石事故で死者が出て閉鎖。

でも逆にうまくバブル期にこのトンネルを造れたようで怪我の功名っていうか、ありがたいね。

たっぷり景観を楽しんでゆっくり戻った。

外に出るとトンネル内の涼しさに慣れちゃった分余計に暑くキツく感じた。

峡谷自体は勿論トンネル部分より奥にもずっと続いてて、滝とか色々名所もあるみたいだけど、いける道あるのかなぁ?

ま、ドライブついでにちょこっとだったらトンネルだけで十二分。

ケチらずに入って良かった。

長岡市栃尾宮沢の文字通り290号沿いにある道の駅。

長岡市栃尾宮沢の文字通り290号沿いにある道の駅。 けどアニハカランヤ。

けどアニハカランヤ。

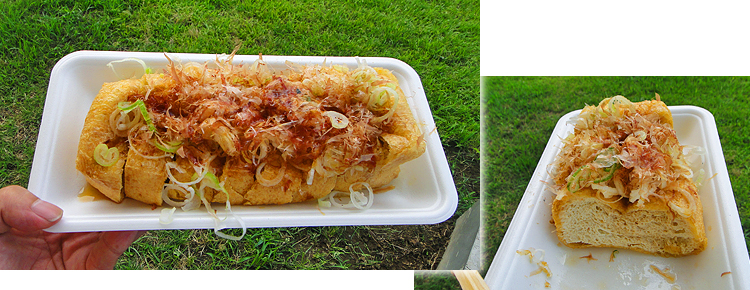

長岡市喜多町の8号沿いにある御当地ファストフード店。

長岡市喜多町の8号沿いにある御当地ファストフード店。

空いてた店内はファストフードのような、、喫茶店のような、、軽食コーナーのような、ローカルな感じいっぱいの雰囲気。

空いてた店内はファストフードのような、、喫茶店のような、、軽食コーナーのような、ローカルな感じいっぱいの雰囲気。

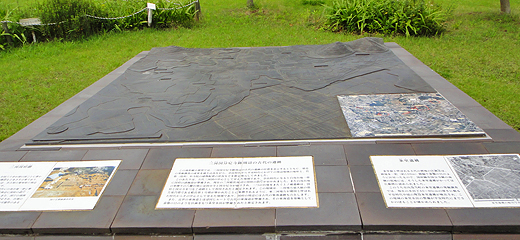

豊川市ある律令政権時の国分尼寺跡。

豊川市ある律令政権時の国分尼寺跡。 すぐに国府跡に向かおうかとも思ったけど、折角だからと思って一応整備された国分尼寺跡の広場も見てみた。

すぐに国府跡に向かおうかとも思ったけど、折角だからと思って一応整備された国分尼寺跡の広場も見てみた。

ここはちょっとした大地で緩やかな坂になってて、風も少し吹いて眺めも良さそうな場所。

ここはちょっとした大地で緩やかな坂になってて、風も少し吹いて眺めも良さそうな場所。

お寺だと信仰がないと拝んじゃまずいような気がするけど、とりあえず建物が古く立派で雰囲気あったので見てまわった。

お寺だと信仰がないと拝んじゃまずいような気がするけど、とりあえず建物が古く立派で雰囲気あったので見てまわった。

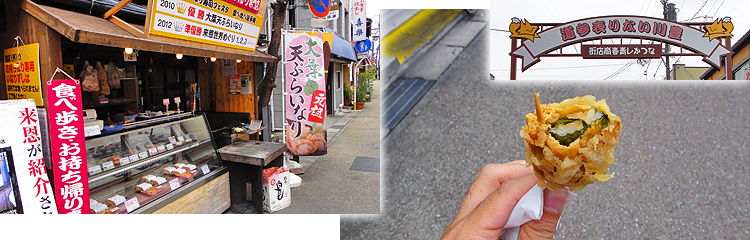

参道には店が集まってた。

参道には店が集まってた。

豊川市の赤塚山公園内にある無料の淡水魚水族館。

豊川市の赤塚山公園内にある無料の淡水魚水族館。

館内はゆったりした坂になってて上の二階のラストは世界の魚のコーナー。

館内はゆったりした坂になってて上の二階のラストは世界の魚のコーナー。 まず、熊野神社の駐車場から歩いたら入口らしい入口がないまま線路に出ちゃった。

まず、熊野神社の駐車場から歩いたら入口らしい入口がないまま線路に出ちゃった。

いやはや、国指定天然記念物とかってついつい惹かれるもんだけど、正直言って樹木に詳しいわけじゃなく、梛(なぎ)の木と言ってもどんなもんかまるで知らなかった。

いやはや、国指定天然記念物とかってついつい惹かれるもんだけど、正直言って樹木に詳しいわけじゃなく、梛(なぎ)の木と言ってもどんなもんかまるで知らなかった。 藤枝市のラーメン店。

藤枝市のラーメン店。

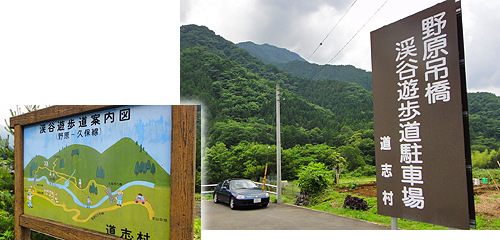

道志村を流れる道志渓谷に架かる二本の吊り橋を歩ける遊歩道。

道志村を流れる道志渓谷に架かる二本の吊り橋を歩ける遊歩道。

さて、歩道は来た道しかないけど、戻るのは嫌なので413号をトボトボ歩いて戻った。

さて、歩道は来た道しかないけど、戻るのは嫌なので413号をトボトボ歩いて戻った。