七尾市能登島向田町にある道の駅。

七尾市能登島向田町にある道の駅。

県道の裏の道の丘の上にあるし前にゆっくり立ち寄ったことあったので今回は通過、、と思ってたけど、トイレ休憩だけでも寄ろうかと思って海沿いから折り返して行ってみた。

トイレだけのつもりだったので建物の写真撮ってなかった。。

ここは向かいにガラス美術館があり、道の駅内にもガラス工房がある。ちょっと見てみたら前に来たときより新しい立派な建物になってた。(前来たきときは確か昭和っぽい建物だった)けどまぁあまり興味あるわけではなく覗くこともなくスルー。

まだ腹は減ってないから何かチョイ食いくらいの面白いものでもあればとみて回ったけどソフトクリーム(とかかき氷とか)くらいしかなかった。

能登島発祥の能登ミルクソフトとあったけど、んー変り種のソフトなら喜んでだけどミルクのソフトってどこでも食べられそうな感じであまり惹かれないんだよね。。

とか思ったけど、やっぱ暑かったしネタにするつもりもなかったからいいかと食べてみた。

ら、

ら、

これが意外とおいしかった。

なめらかで味濃く爽やかな甘さでソフトクリームのあるべきおいしさ。素直にうまかった。

これはなるほど、「御当地牛乳グランプリ金賞受賞」というのもダテじゃないな。

今まで牛乳のソフトって言ったら牧場に行ったときとか北海道に行ったときくらいしか触手動かなかったけど、それは損してたなと思った。能登でミルクなんて思いもよらなかったけど偏見はなくしていろいろ試さないとね。

で、そういえば店内に能登ミルクってあったなぁと思い、戻って買ってみた。

レジで「これはおススメですよ」と言われ「ソフトがおいしかったから興味もって」と話したら能登ミルクについていろいろ話してくれた。

「そういえば能登島に牧場って見かけないけど、、」と聞いたら、牧場は半島の提携牧場だということで、「発祥」というのはその能登ミルクを使ったソフトクリームの発祥ということだそうだ。

ちょっとなつかしい牛乳瓶の蓋を開ける針と空き瓶ケースが売り場の冷蔵ケース周りにあったので、ちょっと不躾な気もしたけど売り場で飲んだ。

ちょっとなつかしい牛乳瓶の蓋を開ける針と空き瓶ケースが売り場の冷蔵ケース周りにあったので、ちょっと不躾な気もしたけど売り場で飲んだ。

うん、牛乳もおいしい。

学校給食で毎日飲まされてて以来あまり好きじゃなかった牛乳だけど、やっぱりおいしい牛乳は違うな。

今回はまるで予想外だったけど寄ってよかった。

前回の印象とかあまり気にしてちゃだめだなぁ。

氷見市北大町にある道の駅。

氷見市北大町にある道の駅。

何かチョイ食いのもの、、は、まだ用意し始めてる感じだったし、売場はともかく飲食店はまだかな、、、

何かチョイ食いのもの、、は、まだ用意し始めてる感じだったし、売場はともかく飲食店はまだかな、、、

で、狙い通りまだ腹は五分ってとこかな。

で、狙い通りまだ腹は五分ってとこかな。

で、

で、

のんびり展望、、と思いきや、またヤケに人なつこい蝶にまとわりつかれて、服にも止まったりしてじゃれたり、近くで写真撮ろうと追っかけたりして遊んだ。

のんびり展望、、と思いきや、またヤケに人なつこい蝶にまとわりつかれて、服にも止まったりしてじゃれたり、近くで写真撮ろうと追っかけたりして遊んだ。 富山市街西側にある呉羽丘陵北側の公園。

富山市街西側にある呉羽丘陵北側の公園。

ここが「呉羽山展望台」

ここが「呉羽山展望台」

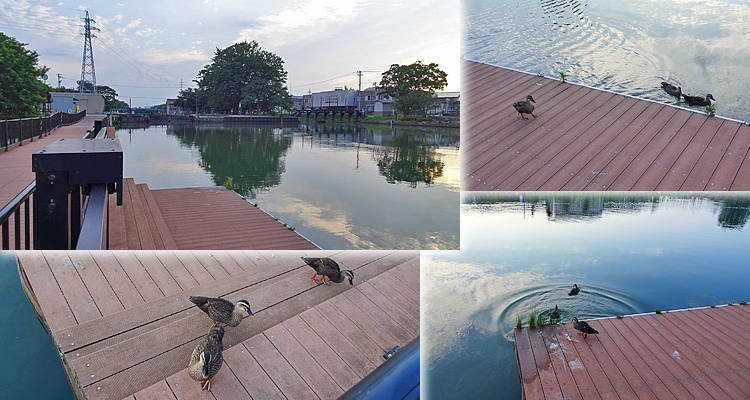

富山市中島にある昭和初期に建造された国重要文化財の閘門。

富山市中島にある昭和初期に建造された国重要文化財の閘門。

長野市豊野町石にある日帰り温泉施設。

長野市豊野町石にある日帰り温泉施設。

最近一度嫌になってからなかなか印象回復しない長野県だったけど、今日は好印象。

最近一度嫌になってからなかなか印象回復しない長野県だったけど、今日は好印象。

BBQを終えて、片づけて、管理事務所に言いに行くかたわら少し散歩。(ホントにただ「終わりました」って告げて終了だった)

BBQを終えて、片づけて、管理事務所に言いに行くかたわら少し散歩。(ホントにただ「終わりました」って告げて終了だった)

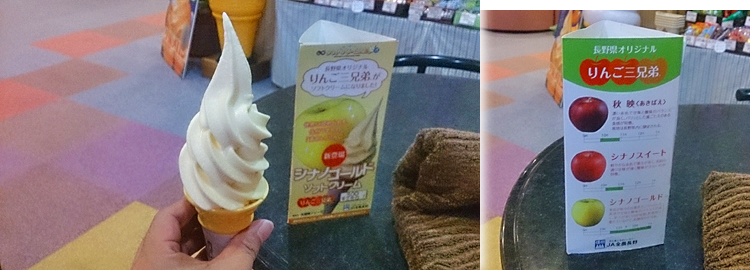

青木村村松の143号沿いにある道の駅。

青木村村松の143号沿いにある道の駅。

食後は一応直売所の売店をフラフラ。

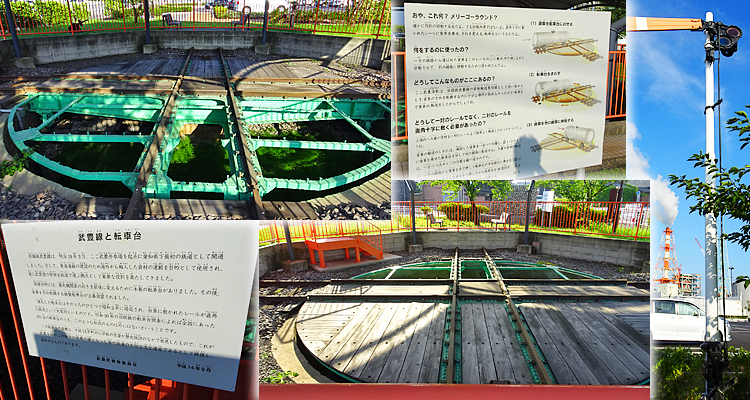

食後は一応直売所の売店をフラフラ。 武豊町里中の247号沿いにある公園。

武豊町里中の247号沿いにある公園。