食事のついでと言っては失礼だけど、、

食事のついでと言っては失礼だけど、、

折角来たので一応香取神宮にも参った。本来逆だよね。。

参道の砂利道を歩く。

この参道、道幅広く少しクネクネしててあまり気がつかないけど、意外と勾配がある。

この香取神宮はちょっとした小さい山の上にある神社。

知らず知らずのうちに山を登る参道ってなかなかヤルよね。

それはそうとこの季節、参道のカエデの葉の鮮やかな緑が涼しげで綺麗。

カエデの葉を間近で見てみてたら、小さな花が咲いている事に気が付いた。

へ〜カエデの花って地味でイイな。

そして、二つの赤い門をくぐる。

そして、二つの赤い門をくぐる。

この写真は二つ目の拝殿前の門「楼門」

300年前の1700年に造られた国指定重要文化財だそうな。

なかなかカッコイイ。

楼門を抜けると拝殿。

黒くて厳めしくてカッコイイ。

総門、楼門の二つの門が赤赤ときて黒い拝殿ってインパクトある。

この香取神宮は下総の一宮。

この香取神宮は下総の一宮。

昔、香取の海という巨大な湖の玄関口となった大和朝廷の東国の拠点。

祭神は経津主神という武芸の神。

武芸は今はもうたしなまなけど一応拝んどいた。

そしてひと回り。裏から見た本殿もカッコイイ。

この本殿も300年ものの国指定重要文化財

神社の建物も立派だけど、それ以上に境内から裏の森にかけて立派な杉などの巨木が立ち並んでて、そっちに目をとらわれた。

神社の建物も立派だけど、それ以上に境内から裏の森にかけて立派な杉などの巨木が立ち並んでて、そっちに目をとらわれた。

この香取神宮の森は古来より信仰の場として保護されてて、森ごと天然記念物だそうな。

写真は境内の御神木。

樹齢千余年、目通り七.四米とある。

真っすぐ伸びた剣のような立派な樹だけど、表情としては裏の三本杉の方が素敵。

境内を出てからも少しフラフラ歩いた。

境内を出てからも少しフラフラ歩いた。

参道から外れて苔と石段の坂道を登って「要石」を見た。

地震を興す大鯰を押さえつけた石だそうで、水戸の光国が掘ったけど根元が見えなかったくらいの長い石らしい。

っていうか、、黄門さま。。掘り出して大地震来たらどうするつもりだったんだ。。

奥宮というのも行ってみた。

こちらは経津主神の荒御魂(神の天災を起こす裏の部分)を祀った社。

こぢんまり封じ込めた感じの社。

その近くに室町時代の剣聖 飯篠家直の墓があった。

神道流の開祖。(知りませんでした。。)

最後に土産屋で焼き団子を一串食べた。

最後に土産屋で焼き団子を一串食べた。

¥100の団子だけどお茶もいただけて嬉しい。

この香取神宮は何回か来ているけど、そういえばいつも天気悪く人も少なく、

なんか地味ぃな印象だった。。

けど今日は天気よく、人も多く、ゆっくり楽しめて歩けた。

その栄亀庵は、参道前の土産屋通りの中程にあった。

その栄亀庵は、参道前の土産屋通りの中程にあった。

14世紀から関東随一の巨木として世に知られてたそうな。

14世紀から関東随一の巨木として世に知られてたそうな。 脇には金比羅天堂というお堂があった。

脇には金比羅天堂というお堂があった。

ここは、混雑はしてたし列も出来てたけれど食べられないことはなさそうだった。

ここは、混雑はしてたし列も出来てたけれど食べられないことはなさそうだった。 まず食べたのが「栃木流豚バラ軟骨煮込み」

まず食べたのが「栃木流豚バラ軟骨煮込み」 そして「日光特製塩焼きそば」を食べて

そして「日光特製塩焼きそば」を食べて 最後に「栃木にんにくやきそば」を食べた。

最後に「栃木にんにくやきそば」を食べた。 それにしてもスゴく天気良く、熱いくらいの気温。

それにしてもスゴく天気良く、熱いくらいの気温。

で、今日は立ち寄ってみた。

で、今日は立ち寄ってみた。 そんな池が気になってたのか、、たまたまか、、ドライブ帰りに筑波に足が向いたので、来てみた。

そんな池が気になってたのか、、たまたまか、、ドライブ帰りに筑波に足が向いたので、来てみた。 夕方で人も少なめながら、立派なカメラの人や子供連れやカップル、、とか歩いてた。

夕方で人も少なめながら、立派なカメラの人や子供連れやカップル、、とか歩いてた。

そして西には夕陽が沈むのも見えた。

そして西には夕陽が沈むのも見えた。

ウチから16号に出る時の出だしの場所にある店で、

ウチから16号に出る時の出だしの場所にある店で、

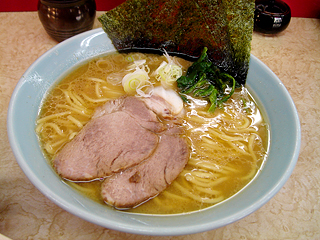

栄町は安食の町中にあるラーメン屋。

栄町は安食の町中にあるラーメン屋。 大平山は栃木市の西にある標高340mの山。

大平山は栃木市の西にある標高340mの山。

そして近くの店で昼食にした。

そして近くの店で昼食にした。 というわけで、そのあとそのニワトリの太平山神社に行ってみた。

というわけで、そのあとそのニワトリの太平山神社に行ってみた。 この境内には本殿以外にも小さな社が沢山有って、

この境内には本殿以外にも小さな社が沢山有って、

駐車場も有って行きやすいんだけど、混む道なのであまり足が向かず今日でまだ二回目の来店。

駐車場も有って行きやすいんだけど、混む道なのであまり足が向かず今日でまだ二回目の来店。