竜王町鏡の8号沿いにある神社。

朝、道の駅「竜王かがみの里」で起きて、寒い中トイレに行った後で近隣の案内図を見てたら、すぐ目の前に「源義経 元服の地」というのがあるらしいのでちょこっと散歩。

道の駅の前の8号を渡ると対向目の前がその「源義経 元服の地」で、脇には「元服の池」というのがあった。

小さい池で、湧水の出てる池らしいけど、パッと見た感じそんなにきれいでもなかった。

牛若丸(遮那王)がこの池の水を使い、前髪を落として烏帽子をかぶり、源義経として平泉に向かったそうだ。

そしてその隣の「源義経 元服の地」の看板が立ってる所が昔「鏡神社」があった跡地だそうだ。

そして現在の鏡神社はもう少し先にあるらしい。

速度の出た車やトラックがビュンビュン通る8号の脇の狭い歩道を少し歩いて行ってみた。

これ、交通量少ない朝だからまだいいけど昼間だったら歩くの怖いかも。。

歩道が狭く道がカーブしてて先が見えなかったけど、神社はすぐ先だった。

まず入口に「鳥帽子掛けの松」というのがあった。義経が元服後に参拝するときに鳥帽子をかけた松ということだそうだ。ホントウカナー。

明治初期に台風災害で折れて幹の一部だけを保存しているそうだ。

そして鏡神社。

ちょうど背中から朝日がさして、自分の影を追いながら鳥居をくぐった。なんか神々しい。冷えた空気が馴染むような新鮮な気持ちで参拝した。

境内には新しく建替えたような吹き抜けの拝殿(?)があってその裏に本殿があった。

国重要文化財の本殿は室町中期の建立だそうで、その前のものは火災で焼失したそうだ。その時に池の横からこっちに移動したのかな?

神社は垂仁天皇3年(-31)の古代からの歴史があり、祭神は天日槍尊。日鏡を山に収めてその麓にこの鏡神社があるということだそうだ。

お参りして振り返ると拝殿の床が木々の合間から差した朝日に照らされていた。

帰りは朝日に向かって鳥居をくぐる。やっぱりいい気分。いい一日になりそうだと思えた。

気分は良かったけど寒すぎてあまりのんびりは歩けず15分くらいで道の駅に戻った。

この道の駅の裏の山も城跡とからしい。いやいや今日はこんなとこでショ。

朝起きた道の駅の周りを歩くことはよくあるけど、今日の散歩が一番気持ちよかったかも。

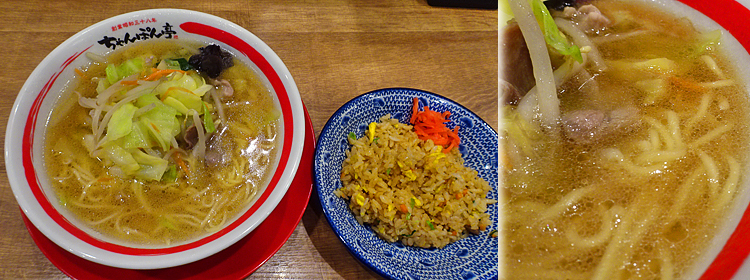

彦根市幸町の306号沿いにある近江ちゃんぽんの店。

彦根市幸町の306号沿いにある近江ちゃんぽんの店。 店内は広くいろいろ張り出されてたり食べ方のおすすめが書かれてたりした。

店内は広くいろいろ張り出されてたり食べ方のおすすめが書かれてたりした。

甲良町金屋の307号沿いにある道の駅。

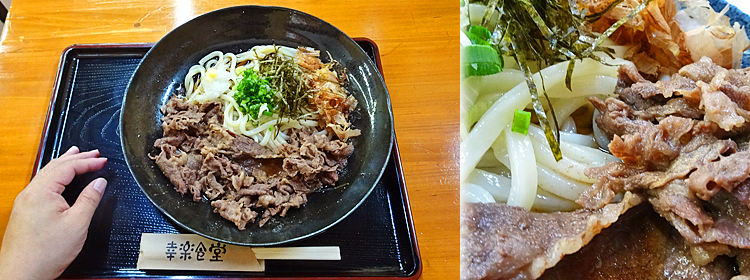

甲良町金屋の307号沿いにある道の駅。 食堂の方に行ってみるともう営業していた。この「幸楽食堂」は直売所より早い朝八時からやってるんだそうだ。へー。

食堂の方に行ってみるともう営業していた。この「幸楽食堂」は直売所より早い朝八時からやってるんだそうだ。へー。

東近江市妹町の307号沿いにある道の駅。

東近江市妹町の307号沿いにある道の駅。

まぁ、天気いいから花と展望でいい休憩にはなったかな。。と納得して駐車場に戻った。

まぁ、天気いいから花と展望でいい休憩にはなったかな。。と納得して駐車場に戻った。 甲賀市信楽町黄瀬にある離宮跡。国史跡。

甲賀市信楽町黄瀬にある離宮跡。国史跡。 さて、まずは登り坂。

さて、まずは登り坂。

枚方市村野本町にある神社。

枚方市村野本町にある神社。

奈良市米谷町の25号名阪国道沿い(大阪方面)にあるサービスエリア。

奈良市米谷町の25号名阪国道沿い(大阪方面)にあるサービスエリア。

さて、建物はトイレと小さそうな売店だけだったけど売店は入ってみたら奥が広い食堂になっていた。

さて、建物はトイレと小さそうな売店だけだったけど売店は入ってみたら奥が広い食堂になっていた。

伊賀市柘植町の25号名阪国道沿い(大阪方面)にある道の駅。

伊賀市柘植町の25号名阪国道沿い(大阪方面)にある道の駅。

串を円形の植え込みの前のベンチで食べてたんだけど、植え込みにイトトンボのつがいのラブラブ連結状態の二匹がいた。つながったイトトンボは初めて見たかな。っていうかイトトンボが普通にいる道の駅っていうのも初めてかも。

串を円形の植え込みの前のベンチで食べてたんだけど、植え込みにイトトンボのつがいのラブラブ連結状態の二匹がいた。つながったイトトンボは初めて見たかな。っていうかイトトンボが普通にいる道の駅っていうのも初めてかも。

さて、

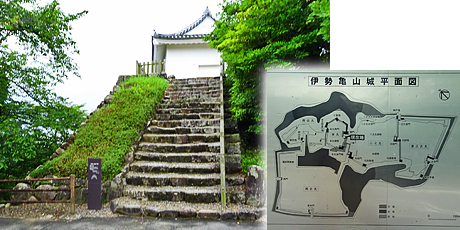

さて、 亀山市本丸町にある城跡。

亀山市本丸町にある城跡。

とか思ってたら、「越前国府」の石碑があった!

とか思ってたら、「越前国府」の石碑があった! さてさて食事食事。

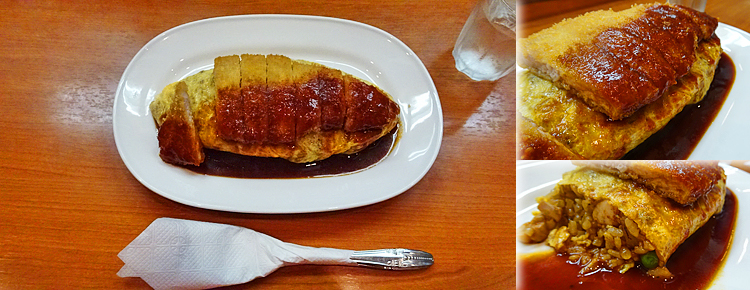

さてさて食事食事。 「ボルガライス」とはオムライスにカツがのった武生の御当地B級グルメ。

「ボルガライス」とはオムライスにカツがのった武生の御当地B級グルメ。

とてもおいしく満足な食事。

とてもおいしく満足な食事。