忍野村忍草にある富士の湧水池が集まった景勝地。

ここは小学生の林間学校の時に来たことがあって(宿舎がここの近くだった)、その時は平日だったからか空いてて晴れててすごく神秘的で好印象だった。

んだけど、

大人になってドライブ仲間と来て歩いたときは、あららーって感じの観光客の多い観光地。でも、観光はオマケで仲間と話しながらワイワイと歩く分には気持ちのいいトコだったので、観光客気分ならイイ所だと思った。

ので、

その後一人でドライブがてら寄る事はなく、もう来ないだろうと思ってた場所だけど、今日は甥っ子を連れてのドライブなのに、自分の趣味の水族館を引き回す予定なので「一箇所くらいは観光地に寄ってあげないとな」と思って来てみた。

観光客の流れに沿って進むとまず出たのが「湧池」。

写真だと周りの映り込みでよく見えないけど、水は綺麗で底までよく見えて、まず最初に見る池としては申し分ない天然の八海の池。

そして大型のニジマスが沢山泳いでいた。

池の前の売店には「富士山の雪どけ水」と湧水を流していて手を浸ける槽になっていた。なかなか冷たくてよかった。

そして流れに沿って観光地メインの「中池」に進む。

実はこれは作った池で、八海に数えられる池ではない。けど、観光地的には一番雰囲気あるのがナントモハヤ、、そういうもんだよね。

ここにもニジマスが沢山泳いでいて、アルビノの黄色いのも珍しさが嘘のように沢山いた。周りの人は「コイだ」なんて言ってて呆れるけど平和だなぁと思った。

甥には「あれが寿司のトロサーモンだよ」と教えといた。

池を見てたら橋の下の際を変な物が泳いでた、、「あれ?鼠が泳いでる」と言うと「うそだー」とか言われたけど(暗いトコをズームで撮ったら足と尻尾っぽいのが写せた)、池の周りを歩いて別の場所で甥と池を見てたら、、チョロチョロとはっきりネズミ登場!

動物が苦手な甥は「うわうわうわ」と一目散に駈けて後ずさった。

「うわーーネズミなんて初めて見た!きっしょ」という甥を見て爆笑。そんなに離れなくても大丈夫だよ。馬肉は克服したけどこっちは無理か。

その後他では見かけなかったけれど、しばーらくネズミの話しながら歩いた。

少し歩くと「鏡池」八海の池。

少し歩くと「鏡池」八海の池。

写真はその先の家が映っているけど、逆から見ると富士山が映る鏡のような池だとか。

今日は富士山は雲かぶってたので逆から見ることなく通過。池自体は畑と道の間の四角い用水池みたいでパッとしなかった。

その先には「菖蒲池」というのも八海の池だけど、さらにパッとせず写真すら撮ってない、、

脇には公園があって古民家っぽい店もあり「やすらぎの里」とかあったけど、肝心の池がないがしろにされて店とかの方が賑わってて草。

あれ?

小学生の林間で来たときに見て一番雰囲気よかった底なし池ってどこだ?と、地図を見て一回り。

一旦駐車場まで戻って、その先からやり直し。

店の前から曲がって小道を歩くと「お釜池」があった。これも八海の池。

店の前から曲がって小道を歩くと「お釜池」があった。これも八海の池。

この池は小さいけどイイ感じ。その名の如く釜のように深くえぐれてて青く澄んだ水中には、大きなニジマスが泳いでた。

思い出の底なし池はこれが大きくなった感じでもっと底まで覗ける池だった。底は見えるけど積もった苔や泥で実際にはもっと深く危ない池だと説明された憶えがある。

で、更に川沿いを歩いて進むけど、地図にあった「底抜池」への道はなく、通り過ぎて川の道から隠れるように「銚子池」があった。

ここも藻が浮いててあまりキレイではない地味な池。。写真撮ってなーい。。八海の池なのに。。

その先の「濁池」も八海の池。でも川の途中にあってパッとせず、写真撮ってなーい。ここにはカモが数羽泳いでた。「さすがネズミーランド、ダックもいるわ」などと言いながら、水車脇から元の湧池に戻った。

「底抜池」はどう行くのかわからず、道がないって事は、見せたくない状態なのかなと諦めて、駐車場に戻った。

(帰って調べたら、有料の資料館に入れば行けたそうだ。。)

思い出はともかく、人の多さにはうんざりではあるけど、初めて実物のネズミを見たという甥の驚きっぷりとはしゃぎっぷりが面白く、楽しく歩きまわれた。

多分、、だけど

忍野八海は「国指定天然記念物」な上に「世界文化遺産」

観光地化する寸前の姿から補修以外には下手にいじれずに、後から作った池の方がイイ感じになっちゃってるんだろうね。

とはいえ、近代以前のもともとは巡礼霊場だったようで、その頃に四角くしちゃったり菖蒲を植えちゃったりしてたんだろうね。

そのままで観光に耐えうるのは「湧池」だけと思える。

後からよーく考えると、小学生の林間で来て「底なしの池」と説明されたのはこの池だったのかもしれないと思えてきた。(実際にTV撮影のダイバー死亡事故も起こってるそうだ、、南無)

タグ:楽:歩 楽:浸 景:泉 景:川 観:水 観:池 動:魚 動:獣

胎内市夏井にある博物館。

胎内市夏井にある博物館。

と、けっこう楽しい施設だった。

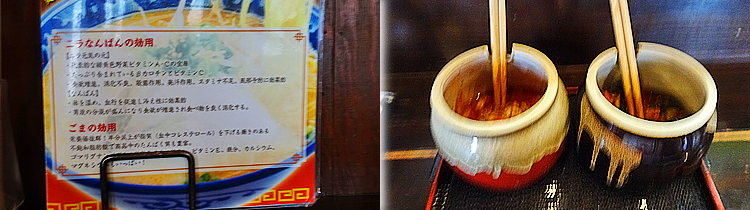

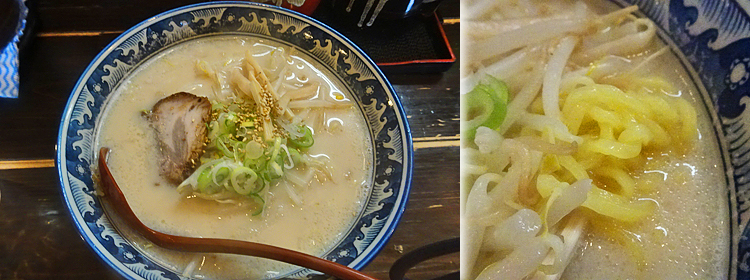

と、けっこう楽しい施設だった。 胎内市久保田の県道沿いにあるラーメン店。

胎内市久保田の県道沿いにあるラーメン店。

ってわけで、冒険。

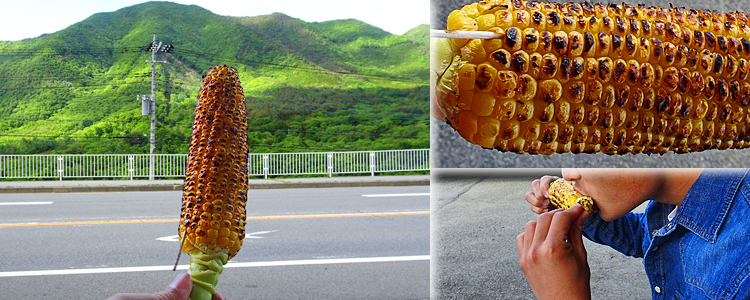

ってわけで、冒険。 胎内市下赤谷の県道沿いにある道の駅。

胎内市下赤谷の県道沿いにある道の駅。

外に出るとプレハブの別棟で「たるが橋観光交流センター」というのがあった。

外に出るとプレハブの別棟で「たるが橋観光交流センター」というのがあった。 笛吹市御坂町藤野木の137号沿いにある果樹園の直売所。

笛吹市御坂町藤野木の137号沿いにある果樹園の直売所。

目の前の137号は交通量多かったけど、向かいの電線に止まった鳥(ホオジロ:一筆啓上仕候)の声を邪魔するほどではなかったし、その先の山を見ながらゆっくり食べられていい休憩になった。

目の前の137号は交通量多かったけど、向かいの電線に止まった鳥(ホオジロ:一筆啓上仕候)の声を邪魔するほどではなかったし、その先の山を見ながらゆっくり食べられていい休憩になった。 富士河口湖町西湖の西湖ネイチャーセンターにある富士の溶岩洞窟。

富士河口湖町西湖の西湖ネイチャーセンターにある富士の溶岩洞窟。

なんか悔しいからまたネイチャーセンターに入ってコウモリの標本だけでも見た。

なんか悔しいからまたネイチャーセンターに入ってコウモリの標本だけでも見た。 富士河口湖町西湖の西湖ネイチャーセンター内にあるクニマスの資料展示ミニ水族館。

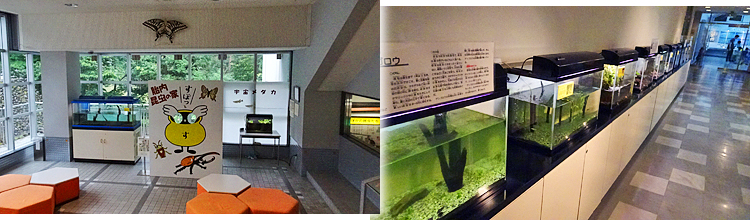

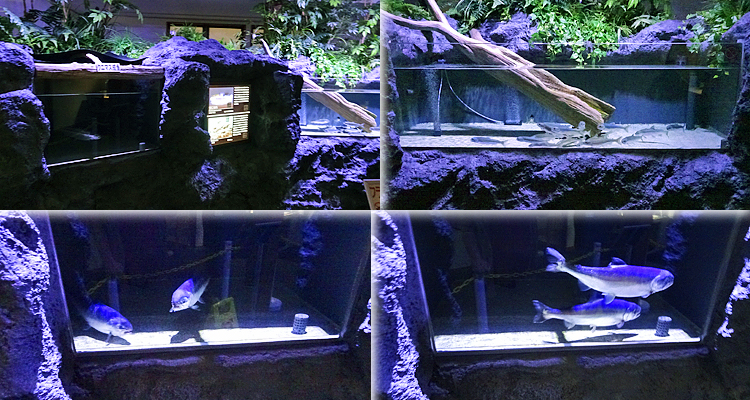

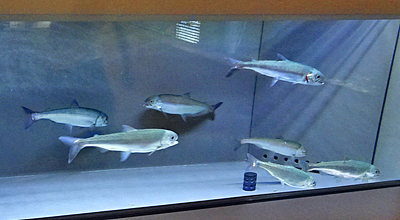

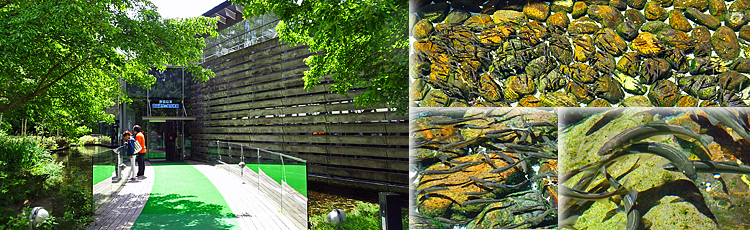

富士河口湖町西湖の西湖ネイチャーセンター内にあるクニマスの資料展示ミニ水族館。

クニマスはヒメマスに比べて色が黒く鉄っぽい魚だそうだけど、この照明だと極端に青い魚に見えちゃってよく分かんないね。

クニマスはヒメマスに比べて色が黒く鉄っぽい魚だそうだけど、この照明だと極端に青い魚に見えちゃってよく分かんないね。 それ以外にも少し明るい部屋にクニマスの水槽があった。

それ以外にも少し明るい部屋にクニマスの水槽があった。

でもま、ここの水族館は見る価値あったし、甥も楽しんでたからいいけどさ、、

でもま、ここの水族館は見る価値あったし、甥も楽しんでたからいいけどさ、、

少し歩くと「鏡池」八海の池。

少し歩くと「鏡池」八海の池。 店の前から曲がって小道を歩くと「お釜池」があった。これも八海の池。

店の前から曲がって小道を歩くと「お釜池」があった。これも八海の池。

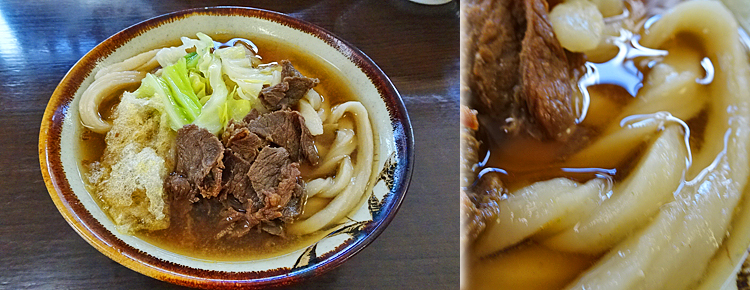

忍野村忍草にあるうどん店。

忍野村忍草にあるうどん店。

甥は「肉つけうどん」だけど、トッピングは同じ。見るとおいしく食べてたので一安心。ふふふ。

甥は「肉つけうどん」だけど、トッピングは同じ。見るとおいしく食べてたので一安心。ふふふ。 立科町芦田の142号沿いにある旧街道の並木道。

立科町芦田の142号沿いにある旧街道の並木道。

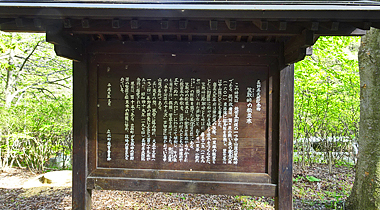

案内は多く、往時は峠にあったという茶屋の話と絵図や、和宮の東下の行列の話とか、中山道六十九次の版画絵とかがあった。

案内は多く、往時は峠にあったという茶屋の話と絵図や、和宮の東下の行列の話とか、中山道六十九次の版画絵とかがあった。